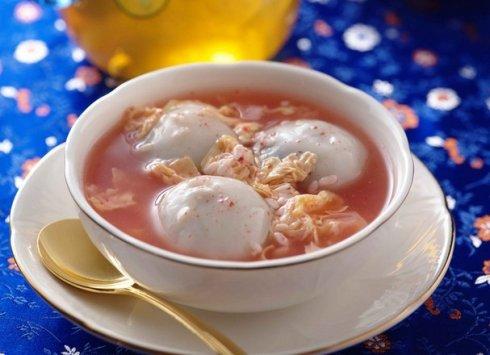

一. 四川省 南充 阆中 酸菜面

听到“酸菜”2字,外地人可能就想到那北酸菜:酸溜溜的,泫(xudn,水点下垂)水扯起多长!非也。请先看看它的作法吧!

酸菜面是以酸菜豆花作臊子和鲜面条做成的。酸菜用上好青菜做成。经过多次淘洗,切成细丝,加菜油、椒面、生姜、胡椒粉煎炒,然后加上点豆花的水,用文火煨炖,再放上豆花,做成臊子。实际上,酸菜只保持了青菜的清香味了,煮出的汤呈白色,所以有人误以为是鸡汤。酸菜面的酸味,实际上也是经过特别熬制过的保宁醋香味。点豆花也不用卤水,而是用酸菜的酸水,所以豆花细嫩清香。吃时,还要放芫荽、蒜苗、椿芽、红油等。一碗真正的酸菜面所花工本,比肉臊子还贵得多哩!酸菜面的特点是清香爽口。特别是吃多了油腻,或消化不佳的人,吃碗酸菜面,那才叫安逸呵!

酸菜面成为一种美食,如同成都“夫妻肺片”一样,经历了一个较长的过程。

清代末年,下新街有家姓丧的,做卖酸菜的小生意。下新街靠近嘉陵江码头,丧家就试着用廉价的酸菜做臊子,做成酸菜面出售给那些出不起钱的下力人吃。传到第四代丧文喜,他在酸菜臊子的制作上下功夫,用酸菜水点豆花,用豆花水煮酸菜,用佐料熬保宁醋,不断试作、改进,渐渐地,把贫民化的酸菜面,做成一种酸辣爽口、清香解腻、别具风味的名小食了。就食者,也就不是一般贫民,而是城市那些商贾(gu,坐商)官家了。特别是抗日战争时期,很多外地人跑到阆中来,他们吃惯了酸菜面,有时在乡下去躲日寇飞机轰炸,每天请人专程进城端酸菜面。这一来,由于做酸菜臊于费工费料,成本高,分量也就少了,原先那些顾客,便以店主“丧”氏的谐音,取了一个“伤心面”的绰号。逐渐地,丧文喜的酸菜面,就被“伤心面”的名字取代了!

因为酸菜面制工复杂、原料稀缺,目前专卖酸菜面的食店稀少。酸菜面的出现,也只有在大餐馆筵席中间作为一个小插曲,品个味儿罢了!

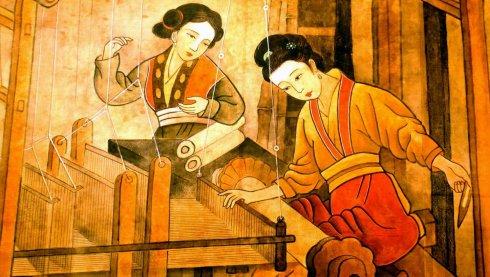

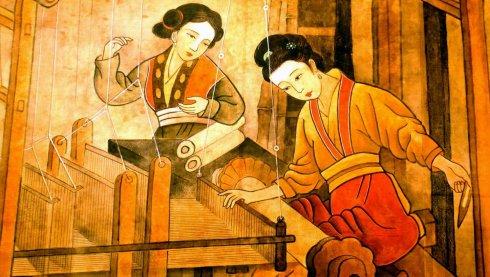

二. 四川省 南充 西充 西充丝绸

西充丝绸

丝绸是西充的传统产品,有多扶丝绸、西充丝绸、晋新丝绸几个品牌,生丝漂洋过海,五彩缤纷的锦缎、真丝地毯畅销国内的十几个省、市。出口日本、俄罗斯、新加坡、韩国、西德等国家。

三. 四川省 南充市 西充 狮子糕

西充狮子糕简介

原名“寿王糕”,出自1876年(光绪二年)秋,杭州西湖“寿春坊”斯仁谷之手。“寿王糕”因色之金黄,香甜酥脆,入口化渣,回味清香,多为达贤仕人待客佳肴。西湖县令姚其杭必备为待客茶点,其千金姚胜兰每日必方解口馋,百姓大多待仕人用之方能食用。“寿王糕”用料考究,必采杭州西湖上湾酒米,经多次浸洗、成粉,菜子油炸炼,散温后配上好红糖、芝麻、中间麻油成形食用。光绪乙未年斯老归天,由子斯力撑坊继业。

西充青狮人何孬娃家境贫寒,为偷吃本族长黄瓜解饥,严遭毒打后逃出家门,流浪到杭州西湖,饿昏倒在“寿春坊”门前,斯力视之,与食救醒,何谢斯救命之恩,以身报效。斯正缺劳力,留为杂事,持奉家人。何手足勤快,为人灵巧,斯收之为徒,何以工钱报恩。白日浸洗酒米,晚间磨粉。孬娃出身贫穷,酸甜苦辣皆行,吃苦耐劳皆有,技艺在心。

光绪已年端午节,斯家午夜饮酒,食酒过多,醉倒在床,因天热午夜糕房起火,“寿春坊”被焚为灰烬。斯力痛哭终日,过度悲伤,不久离世,“寿春坊”从此而绝。何痛拜离师,回家在象溪河边姐家栖身,借姐家房半间,银子四两买回糯米等原料,回家泡米三日椿成细粉制成“寿春糕”。是夜梦中,从师生涯历历在目,师父救命之恩,授艺之情在脑海中一一出现,师、师、师、斯、斯、斯,家乡也师,其糕称之为王,何王也?取人王将要犯上,怎敢?鲁中王乃狮子也。师、斯、狮三字同音巧到极点,取此糕为狮子多妙,此糕色之金黄,如同金狮之毛,就取名狮子糕好了。何大笑而醒。其妻问何故而笑,何将梦事说与妻,妻说莫不是师父要我们不忘其恩。师父姓斯,家乡也狮,取名狮子糕既是纪师又怀师恩,更忆家乡,“三狮”结为一体,真乃是狮缘也,全家人十分乐意。故狮子糕于1891年(光绪十七年)初问世。县人食之赞不绝口,过往商客四海扬名。

光绪二十六年,何年事已高,家已有结余,与妻商量,移房四桂房街,“狮子糕”食客更旺。光绪二十八年孟冬何长眠离世,其子何继父之业,深研细作,取衙门口外井水烧开冷沉浸洗糕米,打硬其味道更美,直至民国年间继师生意兴隆。民国后期,也有稻香斋、桂香斋等坊继作此糕。何便关门停业,其后以胥锦常为代表的作坊为胜。

解放后在0的领导下,私有工商业实行联营。1955年正式成立了国营西充县糖果厂(第一任厂长沈光清)。成立后,融各小作坊“狮子糕”生产技艺为一体,在有经验的老师指导下,逐步扩大了生产规模,使狮子糕这一地方发扬光大。

1961年朱老总回家乡路过西充,还将狮子糕带回中南海,并给予高度评价。1964年西充民歌手余家清带着西充乡土风味赴成都参加省职工调演,一曲“好吃不过西充狮子糕”的民歌得到了高度赞美。人们不但爱吃狮子糕,而且会唱“好吃不过西充狮子糕”的民歌。

党的十一届三中全会以后,西充狮子糕多年被国家科委、省、市、县评为优质产品,多次荣获金奖。随着对外交流的扩大,狮子糕漂洋过海,远销东南亚。

1999年原国营西充糖果厂改制后,有西充县晋城糖果厂、四川西充金龙食品厂两家企业生产,分别叫“西充”狮子糕、充国狮王糕。

四. 四川省 南充 仪陇 仪陇酱瓜

仪陇酱瓜为地理标志保护产品。仪陇酱瓜为地理标志证明商标。仪陇酱瓜,是四川省南充市仪陇县的著名,此品色泽棕红,具有光滑鲜嫩,宛若鱿鱼,脆而不腻的特点,酒后佐饭,可释腻腥,使人口齿生香,食欲顿起。

仪陇县是-总司令的故乡,该县酱瓜久负盛名,清嘉庆年间就是敬献皇家的贡品。至1931年,仪陇“春森茂”酱园生产的酱瓜,曾远销云南、甘肃、陕西等地。如今,在仪陇民间,仍保留着制作酱瓜的传统习俗。tG5

仪陇酱瓜的生产制作历史悠久,清同治十年(公元1861年)编纂的《仪陇县志》在《食货志`产物》篇酱瓜条下注明:“味甘而脆,远近知名,除县城,址一、二家,他邑仿之,弗良也”。民国十年间,仪陇酱瓜在成都花会上展销时,曾获得优质奖,至1931年(民国二十年),仪陇生产的酱瓜,已远销云南、甘肃、陕西等省。tG5

仪陇酱瓜以菜瓜和酱为主要原料,采用特殊工艺精致加工而成,其色泽晶莹,有透明感,通体一色。切成细丝或薄片,煎炒网丝、网片,光滑鲜嫩,宛若鱿鱼,脆而不腻,细嚼慢咽,清香回甜,酒后佐饭,可释腻腥,使人口齿生香,食欲顿起。tG5

仪陇酱瓜产地范围为四川省仪陇县新政镇、张公镇、观紫镇、三蛟镇、金城镇、双胜镇、立山镇7个镇现辖行政区域。

五. 四川省 南充 蓬安县 相如香兔

相如香兔产于古相如县蓬安,以优质散养食草相如兔为主要原料,选用二十多味中草药和植物香料精工腌制而成,是纯天然无公害畜产品。外观色泽棕红透亮,肉体乳白略红,肉质细嫩,入口化渣,香味浓郁,回味悠长。相如香兔具有“四高四低”特点,即高蛋白质、高赖氨酸、高卵磷脂、高消化率,低胆固醇、低脂肪、低脉酸、低热量,有美容养颜、延年益寿的功效。相如香兔因其营养丰富,色香味俱佳,且具有绿色、健康、方便的特性,符合现代消费时尚,深受消费者青睐。

六. 四川省 南充 营山县 明德茶叶

营山县明渠茶园距营山县城65公里,海拔828米,是营山、渠县、平昌三县交界地,背靠革命老区义和场,左邻佛教圣地朝阳洞,右邻风景秀丽的营山第一峰——陈大寨,是一个得天独厚的天然产茶区。

明渠茶园的土壤特点:1982年9月,中国茶叶研究所所长白竟昆专家对明渠茶园的土壤进行检测,结果显示,明渠茶园的土壤富含人体必需的微量元素,与西湖龙井产地土壤齐名。

明渠茶叶的特点:明渠茶叶常年生长在云雾缭绕之中,纯天然绿色食品,无污染。

茶叶品种:银针、龙井、株茶、毛峰。

电话:0817—8323958

手机:1306431269818681798368

地址:四川省营山县明德乡明渠村

信息来源:营山县旅游局

七. 四川省 南充 高坪区 四川锅魁

四川堪称锅魁王国,各地城乡随处可见,不分雅俗人人都吃。八味别上看,四川锅魁品种繁多,有甜、咸、白味、五香等;从用料上看,则有芝麻、椒盐、葱油、红糖、鲜肉等等;从制作方法看,又有包酥、抓酥(抹酥、炒酥)、空心、油旋、混糖等等。单是成都地区常见的品种就有三十多个。

街头巷尾的小吃摊上多有出售;名小吃店内有它的地位;甚至高级筵席上也能见到它的踪影。有以此为早点的,有用它打尖的,有以它配食风味菜点的,总之喜食者众。

吃肥肠粉配上它,一口粉一口锅魁,满足啊,或者撕成小块,泡在汤里也很不错,味道交融。

现在锅魁种类很多,除了传统的白面锅盔和椒盐锅魁,还有什么鸡片锅魁、肺片锅魁、鸡米锅魁、素锅魁……

八. 四川省 南充 嘉陵区 南充丝绸

南充丝绸为地理标志保护产品。南充位于四川盆地东北,嘉陵江中游。古为蚕丛之地,周属巴国,秦属巴郡,唐置果州、蓬州、阆州,宋置顺庆府、保宁府,民国时期设行政督察区,1950年设川北行署和南充专署。今辖顺庆、高坪、嘉陵三区,以及西充、南部、仪陇、营山、蓬安五县,代管阆中市。幅员面积1.25万平方公里,人口749万。地形以丘陵为主,属亚热带季风湿润气候区,光、热、水资源丰富,土壤自然肥力较好,具有发展蚕丝生产的得天独厚的自然条件,自古以来具有蚕丝原料资源、加工能力、技术力量、名品四大传统优势,是全国四大蚕桑生产基地和十五大丝绸生产、出口基地之一,在国内外享有盛誉。

历史传承

南充丝绸起源于远古。我国最早的地方志《华阳国志》(晋,常璩著)记载了南充丝绸最早的历史。

《华阳国志》卷一《巴志》有这样的记载:“禹会诸侯于会稽,执玉帛者万国,巴、蜀往焉。”帛:绸子;巴:巴国。意思是:大禹在会稽召集各方诸侯,包括巴国和蜀国在内的不少诸侯带去了玉石和丝绸。据《辞源》:“巴者,古国名,位于今重庆市及四川省东部一带地方”。现在的南充就属于当时的巴国,南充辖区内的阆中市就是曾经的巴国国都。

《南充市志》、《南充蚕丝志》对南充丝绸的发展做了更为详尽的叙述。周初,南充、西充、南部、阆中等地,桑、蚕、麻、纻已成为献周王朝的贡品。

秦汉时期,蚕丝行业发展为南充社会经济的一大支柱。从汉章帝时起,就实行了以布帛为租,是历代用丝绸为田赋的开始。 精美的明代南充丝绸

南北朝及隋朝时,南充各县实行均田制,每人另给20亩永业田作桑田,种桑50。蚕丝之月,女皆事蚕。这种桑田,实际是家庭桑园的雏形,对于稳定地发展蚕桑生产起了积极的作用。

在南充丝绸发展历史上,唐宋的650多年间是鼎盛时期。杜甫“桑麻深雨露,燕雀伴生成”和贾岛“蚕月缫丝路,农时碌碡村”的名句,正反映了当时南充蚕丝景状。唐开元中,南充已成为全国重要的绫绢产地。南充丝绸的产量和质量,均已称冠全国,有绸、绫、绵、绢、丝等10多种产品被定为朝廷常贡,人称“胜苏杭品质之优,享天宝物华之誉”,并由长安输往日本、名扬中外。

九. 四川省 南充市 西充 腊肉火锅

“喜逢嘉客火锅烧,也喜鸡豚味最饶;借问平日糊口计,可怜顿顿是红苕。”这首《竹技诗》,是1862年(同治元年),西充训导刘洪典赞美西充人民勤苦好客,所作的八首《竹技词》的第一首。开头的两句,就是赞美西充的腊肉火锅。

西充的火锅和全国的火锅一样,有悠久的历史。相传开始于黄帝时期,发展于汉唐时期,而又精于宋代,盛于清代。

西充的腊肉火锅,腊肉是其特点。西充的腊肉,别具一格,一是制作考究,可以久存不坏;二是色泽金黄,干爽结实;三是香气扑鼻,味美不腻。相传从汉至今,家家户户都会制作。一般在“冬至”前后,即杀猪醃制。杀猪叫“杀过年猪”,醃制叫“醃过年腊肉”。腌制的方法,备猪肉十斤,用花盐一斤,花椒五钱,混合炒热,抹在当天所杀的猪肉上,装入瓦缸压紧,腌七至十天,中间翻腌一次,上下对调,然后取出,用温开水洗净,挂于通风之处,晾干即成。

西充腊肉,分“大刀”(重四斤左右)和“小刀”(重一斤左右)。大刀又叫“大块腊肉”,小刀又叫“小块腊肉”,特别讲究腊头蹄、腊尾肚、腊心舌、腊肝腰、腊背流、腊排骨、腊香肠,这些叫做“盘子菜”,主要用来待客佐酒。此外,还讲究腊大肠、腊边油、腊肘子、腊刀菜。腊大肠和腊边油,一般多是自己一家人吃,腊肘子和腊刀菜,一般多用于送人。在杀过年猪做这些的同时,还要做腊鸡、腊兔、腊鱼、腊牛肉和血皮、血糕等。

西充的腊肉火锅,就是用以上种种腊肉,加上新鲜蔬菜和适量的肉汤配合而成。因此有荤有素,有菜有汤,既可配整桌筵席,又可单独成席;既可饮酒当菜,又可吃饭当菜。在配整桌宴席上,有“四碗火锅”、“七碗火锅”和“九碗火锅”。四碗火锅,四菜是配菜,荤素各半,和火锅一道上席,七碗火锅和九碗火锅,火锅是和最后的四碗上席。单独火锅席,是地地道道的腊肉火锅席,多是招待至亲好友。火锅分三层:上层是腊香肠、腊心舌等“盘子菜”;中层是腊肉,以半肥半瘦为佳,一般每人三块,也有不分块数,截成“骨牌形”,要吃几块,各人自便。底层是新鲜蔬菜和活豆腐、血皮、粉皮等。三层均可兼吃,但一般是上层吃酒,中层和底层吃饭。无论是单独火锅、四碗火锅、七碗火锅还是九碗火锅,吃到后来,都是边吃吃边往火锅内添汤或把席上有的菜倾入火锅内煮,形成大杂烩,味尤鲜美。这时男女主人,也从厨房出来“劝饭”多谓:“有好客,没有好酒好菜,饭请吃饱。”宾主之情,此时达于高峰。这种风情,至今在广大城乡,多尤存在。

西充的腊肉火锅,与我国北方的“涮羊肉火锅”、南方的“三鲜火锅”以及东北的“白肉片火锅”、上海的“菊花生片火锅”、广东的“海味火锅”、重庆的“毛肚火锅”、广元的“牛羊肉火锅”,丰富了人类的烹饪内容和生活内容,一直受到了人们的喜爱。今天,西充的腊肉火锅,有集全国火锅大成的趋势,仅县城一地的大、小餐馆,就有西充饭店等近十家打出了“山城火锅”的招牌,把重庆的“毛肚火锅”与我国南北方火锅以及各种生片涮肉火锅,结成姊妹花,真是千姿百态,风味更佳。

十. 四川省 南充 营山县 火锅红烧牛肉

前述唐凉面,还卖一种火锅红烧牛肉。桌子上一个小火炉,上面放一个双耳铁锅,锅内放着加好调料的牛肉,文火煨丰,再将锭子锅盔切成小块。牛肉熟了,一边吃牛肉,一边将锭子锅盔放入锅入,旋即便可夹起来吃,这样荤素间搭,美不可言。