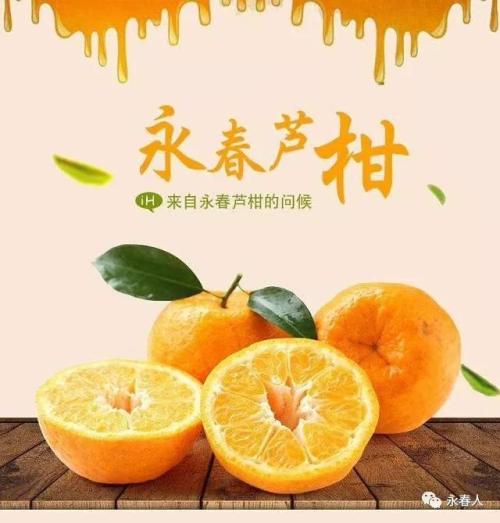

永春芦柑始种于五十年代初,是爱国华侨尤扬祖先生出资率先引种的,仅三、四十年间,它已经成为一种遍植于千家万户的大宗产品,载誉于海内外的名优产品。现在全县已种植柑桔10万多亩,年社会产量100万担,面积、产量已经连续15年居全省第一位,被誉为“柑桔之乡”。占永春柑桔产量80%以上的主产品芦柑,以其果形端正硕大、色泽橙黄、果皮薄、酸甜适度、脆嫩香甜、富含维生素及其营养成份等优点,于1989年一举夺取全国优质水果第一名;产品远销全国合大城市和星马港澳、加拿大等国家和地区,去年出口总额占全省出口总数的四分之一,居全省第一。这样,永春芦柑的面积、产量、质量、出口创汇等四大方面均居全省第一,既为永春人民谋了福利,又为永春人民争得了荣誉,这一象征吉祥、幸福、发达的“东方佳果”,理所当然为全县人民所喜爱,并以其为题举办了永春芦柑节。这一活动得到了我们敬爱的总理李鹏同志的巨大关怀,他的亲手题词,给节日增添无限的荣耀和喜庆气氛,经全县人民以巨大的鼓舞和鞭策;我们的这一活动,也得到了各级领导和海内外乡亲的关心和支持,佳宾团聚、高朋满座、盛友如云,给节日增添了隆重、热烈的气氛!可以相信,通过举办芦柑节,以柑为媒、以节联姻,广交朋友,隆结乡谊,宣传永春,对于进一步弘扬“团结、奋发、奉献、开拓”的永春精神,对于开放的步伐,建设永春,振兴永春必将产生深远和重大的影响。永春芦柑栽培时间短,发展速度快。查考史书,永春县没有柑桔栽培记载。明清县志仅记有与柑桔同科的果树如风柑、佛手柑、橙等。1932年,漳州有一批柑桔苗木进入永春栽种,但成活率很低。直到1953年,印尼老华侨尤扬祖先生回到永春县达埔乡老家,不久在达埔猛虎山独资开辟柑园,引种芦柑名种,办起了华侨垦植场,成为芦柑上山的倡导者。1958年,全县柑桔面积发展到476亩,但产量只有300担(15吨)。1955年至1977年是永春芦柑的扩种阶段。到1977年,已种植0.84万亩,产量达79120担(3956吨),全县柑桔面积、产量跃居福建省第一位,永春被洽谈 “柑桔之乡”。党的十一届三中全会以后,永春县坚持开放的方针,实行开发与开放并举,农业投入与科技进步并重,采取国营、集体、个人、联办、引进等“五个轮子一起转”的方法,使全县柑桔生产进入了大发展阶段,年产量从1978年的6.1万担(3050吨)猛增到今年的百万担(5万吨)。产量连续15年居福建省首位。目前,全县已种水果12.5万亩,其中柑桔10.07万亩,平均每个农户种柑桔1亩,产柑桔10担(0.5吨)左右。柑桔品种也大大增加,目前全县已有了三个属70多个品种。主要有芦柑、蕉柑、印子柑、寻柑、福柑等。永春芦柑是一带传统的名优之一,也是永春发展生产的当家品种。具有果形硕大端正,色泽橙黄,果皮薄,果肉汁多脆嫩香甜、风味独特、富含维生素及其它成份余款 点,在国内外市场上享有盛誉。国外水果商称之为“东方佳果”。1989年12月,农业部在江西南昌召开全国优质水果评选会上,永春芦柑成为同类产品中的冠军,被誉为“桔乡新秀”。至1990年,全县芦柑种植面积达9.7万亩,占柑桔总面积的95%,产量约3.83万吨,占柑桔总产量的90%。每年10-12月,是永春芦柑7万亩,占栽培总数的70%。随着柑桔投产的逐步增加,永春柑桔产量还会继续增长,向更高产更优质发展。( 岵山镇)

比龙眼还小的一种果子,味道有点象陈皮。生吃太酸,可以炒后吃。当地人喜欢用它炖鸭子。

米酒一酿已千年

一都米酒源远流长,已有1000多年的历史了。史载:南宋绍兴年间,一都的进士陈光辞官后隐居岱山岩,与他同年中进士的朱熹曾多次前来拜访,两人在岱山上吟诗唱和,当时就有米酒助兴,朱熹把酒吟诗,赞美岱山为“月蓬第一峰”。可见,在此之前一都人就会酿制米酒了。

说米酒还得从红酒说起,这里有着一个美丽的传说。在很久很久以前的一个太平年代,人们丰衣足食、安居乐业。当时的一都叫碧溪,在碧溪两岸山上居住着善良勤劳的人们。有一位教书的秀才喜欢游山玩水,他常带着妻子为他准备的饭囊登山探险。

一次,他上山时采到许多味美的野果,填饱了肚子后,将饭囊遗忘在一个向阳的山洞里。几个月后,秀才再去攀崖,见到自己遗漏的饭囊,拿起来一看,米饭变得微红,不但没有发霉,而且散发着一股浓浓的从来没有闻过的香味。他很高兴,将这个饭囊带回家,聪慧的妻子也很惊奇。她善于做馒头,从面粉的发酵想到米饭的发酵,便产生了一个试验的念头。

于是,秀才的妻子就蒸了一桶米饭、烧了一锅水,凉了以后倒入缸中,再将那个饭囊里的米饭均匀地拌入其中,将其密封。果然,缸中的米饭开始发酵,颜色逐渐变红,一股香气扑鼻而来,1个月后就能舀出清红透亮的红酒来。夫妻俩经过半辈子的精心研究,发明了制造红曲、红酒、米酒的原始技术,并传给了后代。就这样一代代地相传着,人们便喝上了红酒和米酒,并逐渐懂得了酒的制作方法、药用价值,形成了富有特色的民间酒文化。

清代,一都设立黄坂汛,黄坂街(现为旧街)开始繁华,每逢墟日,漳平、大田、德化和安溪等地的部分农民和商贩会带着本地区的到这里来交易。其时,黄坂街就开起了几家酒铺,酒装在小瓮中,销往附近四个县,可谓远近闻名。一都米酒的制作工艺也越来越好,从制作红曲、选取原料到“烧酒”方法、储藏办法,人们经过反复试验,逐渐摸索出最好的酿酒技术,使米酒晶莹透亮、醇香诱人。

长期以来,米酒成为当地人居家必备的饮品。劳碌一天后,晚上饮点温酒,能起到舒筋活络、强身健体的功效;米酒还有其独特的药用价值,老中医常用它来做药,内外受伤、腰酸背痛都用得着;当地妇女“坐月子”要先喝几天米酒“散气”,再喝1个月的红酒“补气”;红酒和米酒还是人们炒菜、熬汤等必不可少的调味品……

酿酒过程细又腻

酿造好米酒先要有好的红曲,现在一都只有两家会制作,据说是祖传秘方,不外传。据说是用曲霉和大米等合制而成,先将大米蒸熟放入地窖中,并掺入曲霉,经过特定的时间、温度、湿度和特定的工序,一粒粒大米饭就会变得暗红,形成红曲。人们用米换曲,至今还用斗量,双方都要“斟酌”一番度量和换算。

酿造米酒的主要原料有大米、红曲和冷开水。好的米酒都是用糯米制作,农民家家都有。经过加工的糯米蒸熟后,晾在竹匾上。山民们都能得到大自然的恩赐,从石崖缝里找到一个泉水汩汩直流的泉眼,将天然“矿泉水”引到家中,尽情地享用。在糯米饭凉却之时,烧开一锅“矿泉水”,冷却待用。

人们将糯米饭、红曲和冷开水等按一定的比例配制好,密封在大缸中。在农家小屋中,往往可以见到一个个大缸整齐地排列着,缸中的糯米正在发酵着,清红透亮地直冒泡儿。过一段日子,缸中的原料融化为一体,颜色由清红逐渐变成深红,最后变成暗红色。

发酵时间一般是20天至30天(不同的季节因气温不同发酵速度也不同),有经验的人靠眼观、口尝就可以判断出发酵的程度。然后在大缸中挤入一个酒盏,精红透亮、醇香甜美的红酒就会滤入其中,再将红酒一勺勺地舀起来,装入瓮中。

再发酵几天,就可“烧酒”了。山民们自制“烧酒鼎”,用木块加工成一个圆桶,上小下大,上部安装一口锅,锅中盛满冷水,水温一升高就要换掉。烧酒时将大缸中的原料分批倒入大锅中加热,上面紧盖一个“烧酒鼎”。火候要适度,大锅中的酒精随着蒸气上升,遇到“烧酒鼎”锅的底面冷却凝结,通过引管连绵不断地流出一股细小的米酒来。这米酒晶莹剔透、清甜爽口、香溢四方。

美酒养活一家人

酿造米酒的技术一代代传下来,现在一都各村都有几家米酒大户。永春县著名革命老区黄沙村的村民黄继就是一个典型,他家酿酒的技术经验是祖传的,也说不清是从哪一代开始酿酒了。乡亲们以前用的“烧酒鼎”都是向他家借的,说那鼎烧的酒又多又醇。

黄继的母亲今年70多岁了,酿酒用的糯米从推磨到机器碾米,不知用了几柜谷子,也记不起酿了多少酒,但她说自家烧的酒一缸也没坏过。现在子承母业,老人轻闲多了,谁家酿酒碰到什么难题常会上门请教,她都乐意解答,不留一点秘密。谁家要准备“坐月子”用的红酒、米酒,也总要邀请她去指导一番,她同样热情地上门当“顾问”,而且时常去看看,以免红酒发酸。

黄继家的屋里排满了大大小小的缸,远远地就可闻到酒香,那四季飘洒的酒香足以使人不喝也醉。每天,夫妻俩早起打扫卫生后,先要计划一下一天的工作。早饭后一般是蒸糯米饭、烧开水,中午或是舀红酒,或是“烧米酒”,下午就将各种原料均匀地倒入缸中,并且认真地编号。余下的时间还得准备猪食,黄继家常年都养四至六头猪,猪吃了“烧酒”后的酒糟特别会长膘,几个月就可以出栏,卖猪钱也是一笔可观的收入。夫妻俩就这样一天到晚忙个不停,即使天天洗澡换衣服,身上还时时散发着一股“酒气”。因为他家酿的酒质地好,销路也广,客户一般是上门来,或买散酒,或成批地载回去。黄家就靠着卖米酒过日子,还供养儿子在北京上大学。

酒文化多姿多彩

一都米酒成为当地的,红曲也成为。附近乡镇的人常常自己来或委托亲朋好友到一都买红曲,都说一都的红曲发酵酿成的酒与众不同,甘醇透亮、韵味十足。

因为家家户户都备有米酒(没有自酿的也会买点散装的),逢年过节、招待客人,难免要喝上几杯。久而久之,自然地孕育出一代一代善于喝酒的一都人,也自然地孕育出淳朴直爽、性格豪放的一都人。当地的人们从小就学会了品酒,很讲究酒的品位,在于质而不在于量,其中蕴藏着丰富的民间酒文化。

以敬酒为例,一般是主人先敬,先敬疏远的客人,再敬亲密的客人,前后敬一回是三杯,方显有诚意;客人酒量大的会回敬,显得有礼貌,也有礼尚往来之意;敬酒还可以增加餐桌上的气氛,方式不拘一格,如打通关、猜酒拳……

人们还可以从一个人喝酒时的仪态、言语,酒量大小,喝酒的方式来判断一个人的修养、性格和社会见识等。一个人力气的大小又与酒量大小有着某种联系,强壮的男人一般都很会喝酒,干起重活来力大无比,而且很有耐力。

一都人家家都备有米酒,人人都能说点酒文化或酒规矩来。

一都人的生活,因为米酒,变得更加有滋有味。

拉丁学名:Russula sp. (正红菇是个新种)

俗名别名:正红菇、真红菇、大红菇、红椎菌、大红菌、大朱菇

分类:真菌植物门、弹子菌纲、伞菌目、红菇科

型态特征:菌盖宽4—9厘米,扁半球形,后平展至中下凹,幼时粘,无光泽或绒状,中部色深红至暗(黑)红,边缘较淡呈深红色,盖缘常见细横纹。菌肉白色,厚,常被虫吃。味道及气味好。菌褶白色,老后变为乳黄色,近盖缘处可带红色,稍密至稍稀,常有分叉,褶间具横脉。菌柄长 3.5—5厘米,粗0.5—2厘米,白色,一侧或基部带浅珊瑚红色,圆柱形或向下渐细,中实或松软。孢子印白色或极淡的灰白色。孢子无色,近球形,有小疣,7.5—9×7.3—8.1微米。囊状体近梭形,51—85×8—13微米。

生态习性:夏秋季林中 地上群生或单生。是一种和楮、栲等树木的根系共生的菌根真菌。

营养与使用

红菇身含有5种多糖、16种氨基酸和28种脂肪酸。多糖含量约为2.47%,其中单糖和寡糖占总糖的33.9%,氨基酸含量14.7%,其中人体必需、半必需氨基酸占氨基酸问题的54.4%。红菇干品每百克含蛋白质15.7克,碳水化合物63.3克,钙23毫克,磷500毫克,维生素b23.54毫克,尼克酸42.3毫克。

有“菇中之王”的美称,系天然营养佳品。其风味独特,香馥爽口。其味较之任何菇类无1比的鲜甜可口;并含有人必需的多种氨基酸等成分,有滋阴、补肾、润肺、活血、健脑、养颜等功效,经常食用,能强身健体、延年益寿。同时它含有多糖类抗癌物质,有利于血液循环,降低血液中的胆固醇、抑制癌细胞转移,对治疗疗急性脊髓视神经症也有一定的疗效。具有治疗腰腿酸痛、手足麻木、筋骨不适、四肢抽搐和补血、滋阴、清凉解毒及治疗贫血、水肿、营养不良和产妇出血过多等疾病,还具有增加机体免疫力和抗癌等作用,经常食用,可使人皮肤细润,精力旺盛,益寿延年。

红菇的菌丝不能分离,故至今无法进行人工栽培,日见珍贵。的杆同其它菇不一样,不但不脆,而且质硬带有韧性。采摘时要用削菇的竹签或其他工具插入底层,才能把它撬起来。红菇一般群集而生,山中蛇虫常有毒涎染菇上,为免中毒,鲜菇煮食时应同时置以米粒,倘米粒呈蓝色,则菇有毒,弃之勿食。

在福建闽南地区,妇女分娩时必食红菇补充营养;在广州、香港及东南亚国家很受欢迎。据《本草纲木》所载:“红菇味清、性温、开胃、止泻、解毒、滋补、常服之益寿也”。可见,红菇早在明代就被前人所食用。红菇有脾肝补血、健胃强肾之功效。当地人口味不佳时,常用红菇调和胃口;小孩泄泻用红菇蕾炖汤可止泻;妇女坐月子吃些红菇滋补健身。所以红菇又有“南方红参”之称。当地炖鸡、炖鸭、炖蛋、炖猪肚、炖猪排之类配些红菇不仅使其色彩夺目、更能使汤水增甜、味道鲜美。由于红菇既是古往今来的天然味精又是得天独厚的天然色素,因此成为请客宴会、迎宾送礼的名贵上菜和馈赠佳品,畅销于海内外。红菇具有独特的生长环境,当地谚语云:“从来无种,四季无花,越嫩越好食,越老越有渣。”形象地概括了红菇的这一特征。它自古以来既无花又无种,一年一度自然生长,在高温高湿的气候下生长。它生长的地域更为独特,只生长在茂密椴木树下的沃土上。它虽然无花无种,但却有传宗接代的始祖地,每年均在这块故土上茁壮生长。采菇者年复一年依旧回老菇穴采菇。

真的红菇,菌盖正面深红,中心暗红,并有横皱纹,菌盖腹面菌褶细密均匀,呈浅灰蓝色,菇脚矮圆不空心。叶盖全开并有破裂的红菇,则是将要过时的菇,但汤味好,未开伞的菌食来无渣。叶盖半开型如单车摇铃的红菇,属上等红菇,清香美味,一盆菜调上几个就独到好处。未开的红菇蕾,虽然未过到成熟期,却甜嫩可口。红菇便于保存,晒干后放在通风干燥的室内,不仅久不变质还会放出阵阵芳香,使人心旷神怡。天然野生红菇 红菇是一种名贵的食用菌,纯天然野生,能补血,特别适合产妇及贫血者食用,其味道鲜美,具有较高的营养价值,能预防感冒和肝硬化,并有降低血压、减少胆固醇抗癌等作用天然野生红菇 ,红菇是一种名贵的食用菌,纯天然野生,能补血。

芥菜干是一道绿色食品,可和其它食品搭配,如:可加入大米笋丝也配料,做成风味可口的菜干饭;可加入五花肉调味料,做成风味独特的菜干扣肉煲;还可加入排骨、鸡、鸭清炖,汤味清鲜,利口清嫩;烹制之前,要先用开水把芥菜浸30分钟,然后和五花肉一起文火煮40分钟,才能入味,芥菜是瘦物,与土猪的五花肉搭配在一起相得益彰,汤甜,肉软。

永春篾香地理标志产品保护范围以福建省永春县 关于界定永春篾香地理标志产品保护范围的请示》(永政文[2006]108号)提出的范围为准,为福建省永春县达埔镇现辖行政区域。

永春白番鸭分布范围为永春县辖区内的桃城镇、湖洋镇、蓬壶镇、五里街镇、岵山镇、下洋镇、一都镇、坑仔口镇、玉斗镇、锦斗镇、达埔镇、吾峰镇、石鼓镇、东平镇、东关镇、桂洋镇、苏坑镇、仙夹镇、横口乡、呈祥乡、介福乡、外山乡。

永春白番鸭全身羽毛纯白;喙呈粉红色,头部皮瘤鲜红呈链珠式排列;胫、趾、蹼均为橙黄色;虹彩浅黄色;皮肤淡黄色,肉色深红;体躯呈纺锤状,似橄榄形。产蛋量较高的母鸭体形略小,臀部丰满。

据清乾隆二十八年(1763年)编纂的《泉州府志》记载:“番鸭状似鸭而大似鹅,自抱其蛋而生,种自洋舶来” 。经世代饲养、选育,白番鸭成为适应永春本地生长的优良品种。据一九九O年编纂的《永春县志》记载:“民国23年(1934)全县养鸭8.1万只,80年代初发展迅速”。永春民间都把白番鸭作为滋补良品,享誉全国的名菜“永春白鸭汤”,在永春的民间流传食疗妙方—— “白鸭炖焦菜” ( 注: 白鸭即白番鸭, 焦菜即当地土咸菜) 。

永春白番鸭地理标志地域保护范围为永春县现辖22个乡镇,236个村。地理坐标位于东经117°41′55″~118°31′9″,北纬25°13′15″~25°33′45″之间,总保护面积1451.8平方公里,年出栏100万羽,年产量3500吨。