一. 福建省 莆田 秀屿区 莆田蛏熘

蛏熘是莆田民间普遍流行的一道风味菜,具有滋补、清热的效用。

蛏一般指缢蛏。体细长者称竹蛏。属软体动物,有两扇介壳,生活在沿海浅滩涂里。莆田沿海的乡村都有养殖,以涵江哆头所产为佳。蛏是莆田海鲜名产之一,其吃法多样。除加工为蛏干外,鲜煮的有插蛏、清炖蛏,还有拌和其他配料炒煮的,如鲜蛏炒蛋、蛏熘等。特别是蛏熘,是人们喜欢的一道汤菜。

蛏熘是以蛏肉混和淀粉,加上各种调味品制作的汤羹,也叫蛏羹。煮法较简单:即将蛏洗净后去壳,再用适量清水把蛏肉浸泡洗净,捞起沥干置于盆中与干淀粉拌和均匀。加工时,先把姜、蒜头之类香料放进已烧热花生油的锅里,待煸出香味后捞起。把清水浮出水面时,再把已炒的香料投入,加上精盐、味精、葱花之类佐料脑海许米醋,调匀即成。肉嫩润滑,鲜甜爽口。

蛏熘不仅是家宴上的一道汤菜,也是菜馆上会客喜欢的一道汤羹。那么它为什么叫蛏熘呢?原来这个“熘”字在莆田沿海有个传说。

传说旧时某年,沿海一带流行瘟疫,严重威胁着人民生命和健康,部分村庄出现人员死亡现象。而令人不解的是最靠近海边的几个村竟没有人死亡。当是民医从治疗病人中悟出一个道理:沿海的几个村庄都养殖缢蛏,吃过缢蛏制作各类清汤。而蛏起作用的。于是在民医的宣传下,浒瘟疫的村庄各村民都煮起蛏粥吃,果然不久瘟疫就“溜”了,不再流行了。老百姓说,是缢蛏把疫病驱赶走了,于是逐渐地在群众中流传一种吃熘驱病的传说。在饮食文化中,有人认为把“溜”字改为“熘”字,说明蛏熘是经过加工煮熟而来的,更切合本意

猴子探头牡蛎汤

所谓“蚮”,系兴化方言。学名“牡蛎”,简称“蚝(蠔)”,是莆田浅海养殖的一种海产品。它属于牡蛎料,双壳钢。壳形不规则,大小、厚薄因种而异,左壳(或称下壳)较大较凹,附有他物;右壳(或称上壳)较小,掩覆如盖。无足与足丝。撬开上壳,内有个鲜嫩的海蛎肉,润滑爽口,肉味鲜美。既可加工为蚮干及罐头制品,又可加配料鲜煮做成固体形的风味便食,如蚝煎、蚝饼(亦称海蛎饼);还可以做成汤类,如海蛎羹,兴化方言俗称蚝猴汤。

蚮猴汤煮法简单。先将牡蛎肉去碎壳,洗净去卤碱,然后沥干水分,用干淀粉搅拌均匀挂粉待用。把切好的大蒜姜片等放入烧热花生油的锅里,炸出香味,舀起待用。趁热锅放入清水煮沸,这时将挂粉的蚮蚝团逐个放入锅里,煮至每个粉团像猴头似的浮上水面上时,把原先炸好的香料放入,再撒些胡椒粉,洒上米醋,放入葱、滑油之类的佐料,即可食用。味道甜美可口,气味醇香,是家宴或菜馆里的一道美味汤料。

莆田沿海海岸线长,海湾广阔。自古以来,沿海居民新在近海滩上养殖牡蛎。据史志记载,宋代已有插竹养蚮的法,其后发展为用石板架筑石床于滩涂上,让其附蛎。现代,沿海居民为了取牡蛎丰产,又采用深水养蛎法。即用松木桩立于较深的海水中,用线穿起旧蛎壳,系在木桩上,让其附苗。苗于蛎苗常年在海水里,吸取海水中丰富饵料,生长快。这种养殖法生产的牡蛎,个子大,产量丰,一年四季均可采集食用。

由于养殖的多,食之普遍,因此,吃蚮和蚮猴在沿海民众中不仅家宴有,就是平时生活,亦为日常食用品,久而久之,吃蚮和蚮猴以为饮食文化中人们喜爱的吉祥食品。且兴化方言谐音中,蚮是健在的意思,因此,莆田人逢年过节,都要买蚮煮蚝猴吃。预示吃了蚮能活得长久。尤其仙百姓,这个风俗特别流行。过节,不管蚮涨价与否都要买蚮吃。特别是老人做寿,是必备的一道吉祥菜汤。第一道为寿面(命)。最后一道以蚮猴汤作结,以示圆满结束,预祝老者长命百岁,永远健康。

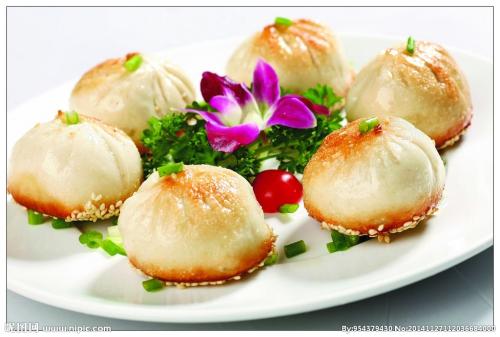

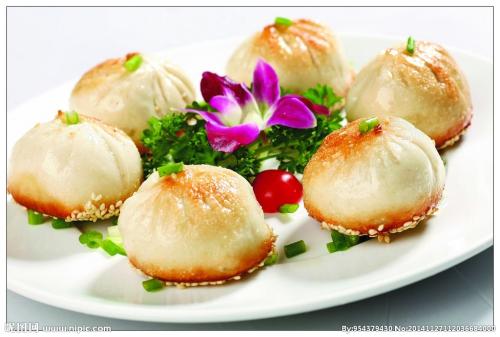

二. 福建省 莆田 仙游 莆田小煎包

莆田小煎包以其皮薄馅美、多滋多味而出名。馅料用瘦肉丁、虾仁米、香菇末、萝卜丝、葱花碎揉合而成,先用煎好的鸡蛋薄片包裹核桃一般大的馅心,再用经过发酵的面粉为皮,捏出菊花瓣形状的封口,然后放入平锅里炽热的花生油上煎约10分钟。出锅时,小煎包略呈焦黄色,冒着吱吱热气,飘出阵阵清香,使人食欲大增。

小煎包制作的历史较长。早在20世纪20年代,莆田城内游毓良开办的“双兴煎包店”十分有名。所制的煎包供不应求。如今,这种煎包店非常普遍,几乎各个闹市都有。

现在莆田的煎包,应该以求生的为最好!!十字街的那家,排队都要排好长!!

莆田的煎包都是双面煎的,火候把握得非常准确,有点脆,又有点韧,味道实在是太好了!!在老家的时候,常常就是2个煎包一碗豆浆做早餐!呵呵~~~~~~~~价格便宜,而且百吃不厌!

三. 福建省 莆田 仙游 金沙薏米

金沙薏米为地理标志证明商标。仙游县龙华镇金沙村薏米始栽培于宋朝。明代金沙薏米成为贡品。现在金沙薏米还畅销国内外。金沙薏米容易脱壳,出米率达60%以上。薏米的腹沟深、粒圆、含固形物多。煮热时,汤较浓,能清热、解毒、利水、去湿,可治风湿病。妇女坐月子常食用金沙薏米饨猪脚。

金沙薏米产于福建省莆田市仙游县龙华镇金沙村。金沙薏苡,别名玉芦、玉珠珠,脱壳后称薏米,是仙游县著名的土,早在宋代就大面积栽培,在明代贵为朝廷贡品。金沙境内山清水秀,气候温和湿润,非常适宜薏米生长,而且品质上乘,被省政府授予省优名牌产品。

金沙薏米容易脱壳,出米率达60%以上。薏米的腹沟深、粒圆、含固形物多。煮热时,汤较浓,能清热、解毒、利水、去湿,可治风湿病。妇女坐月子常食用金沙薏米饨猪脚。

由于金沙薏米是一种颇有营养价值的粮药兼用的保健佳品,近年来,龙华镇政府重视薏米系列产品开发,组织农技人员开展技术攻关,为农民栽培薏苡提供技术服务,先后建立了2个千亩薏米高产栽培示范片,该镇还抓住我国加入WTO新机遇,积极申报省级名牌农产品,提高薏米知名度,拓展市场空间。并且引进外资,创建金沙薏米精制厂,与省农林大学有关教授、专家协作,采取先进技术工艺,进行系列化开发,产业化经营,研制的薏米酒、薏米糊、薏米水、薏米根冲剂等系列保健产品,现已试产成功,投放市场,深受消费者欢迎。

四. 福建省 莆田 秀屿区 碎米田螺

碎米田螺介绍:风味特点:小时候看见硕大的田螺,就以为是童话故事里的田螺姑娘的化身,后来方知两者风马牛不相及。田螺生长在田边、池塘、小溪中,是一种低脂肪高蛋白食品,富含钙、磷、铁等多种微量元素。《本草纲目》中说它有清热、解毒、消肿、平喘等功能,可治喉疾、脱肛、鼻衄等症,对治疗目痛和中耳炎有帮助。家常炒田螺常佐以姜末、葱头去腥,怕辣的炒丝瓜、韭菜,不怕辣的加大料煨成唆螺子吃。只是在煨之前要用竹刷反复搅洗,除去外壳污物,再放入水盆中用清水养起来,加几滴菜油,便容易洗出壳里的污涎。洗涤干净后弃去死螺,钳去尾部的螺屎,一来可使两头通气,便于入味,二来可在食用时用嘴一吮,汤汁带螺肉可顺利被嘬入口中,入味的螺肉进嘴后格外滑、嫩、鲜、脆,堪称赣州一绝。唆螺子再好吃好像也只能是年轻人的专利,上了年纪的人恐怕是不敢问津的,因为用大料一煨,螺肉清热解毒功能大减,添加的调料还可能引起些胃痛、痔疮等1病来。而赣州几乎人人会做的碎米田螺在不失原味的同时,又营养均衡、老少皆宜。其做法是:将花生米碾碎、黄瓜切丁,备好料酒、鲜汤、胡椒粉、精盐、白糖、醋、湿淀粉,将其兑成汁;选大个的田螺洗净用刀切成厚片,挤干水分入汁拌匀,倒入湿油锅打散,至八成熟捞起沥干;锅内放底油烧热投入葱花、姜末、豆瓣酱炒香,入黄瓜丁稍炒,最后下田螺肉与花生米同炒一分钟,淋入香油即可出锅。就如此美味的佳肴,下三大碗饭不在话下!

五. 福建省 莆田 城厢区 莆田枇杷

莆田枇杷为地理标志保护产品。莆田枇杷为地理标志证明商标。城厢属亚热带海洋性季风气候,夏无酷暑,冬无严寒,霜期极短,冰雪罕见,湿润多雨,终年温和,一年四季花果飘香,成为南国有名的花果之乡。境内盛产枇杷、龙眼、荔枝、橄榄、杨梅、余甘等名优水果,其中枇杷、龙眼、荔枝称为莆田“三大名果”。全区现有果树种植面积18万亩,占莆田市果树种植总面积的40%,果品年产量达35000吨以上。当然,在城厢水果中,最出名的是枇杷和龙眼。

莆田枇杷地理标志产品保护范围以福建省莆田市人民政府《关于请求界定莆田枇杷地理标志产品产地保护范围的函》(莆政函〔2007〕143号)提出的范围为准,为福建省莆田市涵江区萩芦镇、新县镇、庄边镇、白沙镇、江口镇、梧塘镇、国欢镇,荔城区西天尾镇、新度镇、拱辰街道办事处;城厢区常太镇、华亭镇、凤凰山街道办事处、龙桥街道办事处、霞林街道办事处,仙游县枫亭镇、郊尾镇、盖尾镇、榜头镇、园庄镇、赖店镇、大济镇、龙华镇、书峰乡等24个乡镇街道办事处现辖行政区域。

六. 福建省 莆田 涵江区 赤饼

将面粉拌成团,再用平锅烫成面皮,然后用数张面皮裹炒熟的花生粉、芝麻,中上白糖等即成。皮韧馅甜,香味满口

( 莆田)

七. 福建省 莆田 秀屿区 小煎包

莆田小煎包以其皮薄馅美、多滋多味而出名。馅料用瘦肉丁、虾仁米、香菇末、萝卜丝、葱花碎揉合而成,先用煎好的鸡蛋薄片包裹核桃一般大的馅心,再用经过发酵的面粉为皮,捏出菊花瓣形状的封口,然后放入平锅里炽热的花生油上煎约10分钟。出锅时,小煎包略呈焦黄色,冒着吱吱热气,飘出阵阵清香,使人食欲大增。

小煎包制作的历史较长。早在20世纪20年代,莆田城内游毓良开办的“双兴煎包店”十分有名。所制的煎包供不应求。如今,这种煎包店非常普遍,几乎各个闹市都有。

八. 福建省 莆田 秀屿区 莆田珍珠米烂

珍珠米烂的传说:

在明代莆仙戏剧目中,已有《米烂思妻》这出戏,剧情大意是说书生高文举进京赶考中了状元,被宰相强招做女婿,其妻王玉贞千里寻夫到京,却被相府千金反诬为冒认官亲,将之禁于厨中做苦役。玉贞在相府管家婆的帮助下,特地煮了一碗高文举素常爱吃的“米烂”送人,并将两颗原订聘的珍珠混在“米烂”汤中。高文举吃“米烂”发现了珍珠,知为玉贞所为,求管家婆帮助与玉贞会面;并嘱咐玉贞持状纸到开封府告新科状元停妻再娶之罪,此案经包拯审理,终使夫妻团圆。

一碗莆田乡土风味,竟“煮”出了一出凄婉动人的人间悲喜剧,也给“珍珠米烂”加进了浓烈的文化调料。“米烂”制作工艺很是考究。它用上等白米和糯米按2:1比例搭配,经过浸水、磨浆等多道工序,制成米烂原浆,再经筛制,成为珍珠形状。然后,用洁净锅具,添加举不胜举不250克,放在旺火上烘烧沸。再将珍珠米烂100克徐徐抖散入水,改用文火煮15分钟。待米烂熟透上浮呈透明色后,加上适量白糖,即可起锅,盛入汤碗。

煮珍珠米烂较简单,锅中放入清水烧沸,把晶莹的米烂粒徐徐散落入沸水中,再用文火煮约15分钟。待“米烂”熟透浮上水面,呈现出透明色后,再加入白糖即成。有条件的人家还可买来数克珍珠,研磨成粉末,与“米烂”一同下锅,这样煮出的就是真正的“珍珠米烂”了;起锅盛入汤碗,一粒粒“米烂”晶莹透亮形若珍珠,食之清甜爽口,别有韵味。

九. 福建省 莆田 城厢区 龙眼木雕

龙眼木雕是福建木雕中最具代表性的工艺品,也是我国木雕艺术中独具风格的传统工艺品,因其使用的雕刻材料是福建盛产的龙眼木而得名。龙眼木(即桂元树)材质坚实、木纹细密,色泽柔和,老的龙眼树干,特别是根部,虬根疤节、姿态万状,是木雕的好材料。龙眼木雕在清代已有发展,主要产地由福州发展到莆田、泉州、惠安等。福州主要有象园村的“柯派”(柯世仁)、大坂村的“陈派”(陈天锡),雁塔村的“漆器派”(王清清)。福州三派由于雕刻技艺一般是家族世代相传,生产制作不同而形成了各自的特点。他们最初的雕刻材料主要是樟木、楠木、红木及杉木等,雕刻内容多是寺院的佛像、庙宇的柱头、栋梁和神龛,以及桌、床等日用家具的花饰雕刻。至清代乾隆年间,福州雕刻名手孔氏帅先采用了硬质山茶树根,因势度形、稍加雕凿,再配以手足制成别具一格的天然根木雕工艺品。独立的木雕工艺品的出现,使木雕艺人们从庙堂走向民间,并逐渐形成了木雕专业的队伍。由于适宜雕刻的天然树根不易取得,大坂村的艺人陈天锡采用当地盛产的龙眼木材(即桂元树),用其根部或节疤,雕刻成天然根状,或以香火烙成腐蚀疤节,再刻成人物、飞禽、走兽等。后来象园村的艺人们也随之普遍使用起龙眼木进行雕刻,从而形成福建特有的龙眼木雕工艺品。象园派不但精于景物的设计布局,还运用机械原理,使作品能够活动从而增加了作品的情趣和意境。当时大坂派还创造性地采用骨、玻璃来制牙、眼、装配在龙眼木雕人物动物上,使作品富有生气。雁塔派比较擅长雕刻图案花纹以及和漆器相结合的浮雕花乌作品,作品构图错落有致,装饰性强,丰富了福州的漆器装饰技法。

龙眼木雕的表现题材多为古典的老翁、仕女、仙佛、武士等,并以雕刻寿星、渔翁、弥勒、达摩、仙女等人物见长。草虫、花卉、果盘和牛、马、熊、狮、虎及金鱼、仙鹤等也是龙眼木雕常用的题材。

龙眼木雕以圆雕为主,也有浮雕、镂透雕。作品经打坯、修光、磨光、染色、上漆、擦蜡、装牙眼等十多道工序才能完成。打坯方式尤为特殊,最著名的术语称:“五头抱一头”即膝盖头、手腕头、两肩膀头和头部都挤于一块的姿态,这是刻小件作品的特征,是放在一个近80厘米木墩上,用脚板挟住加工件,抡杆下刀的。雕刻大件作品时,通常使用斧头砍劈出坯,熟练的技工有“一斧抵九凿”之功,即几斧就能砍出作品的动态轮廓。

龙眼木雕造型生动稳重,布局合理,结构优美,既有准确的解剖原理,又有生动的夸张变形。刀法上既有粗犷有力的斧劈刀凿感,又有浑圆细腻娴熟的刻画。人物形神兼备、衣纹流畅、富有不同的质感。产品色泽古朴稳重,具有“古董”之美。

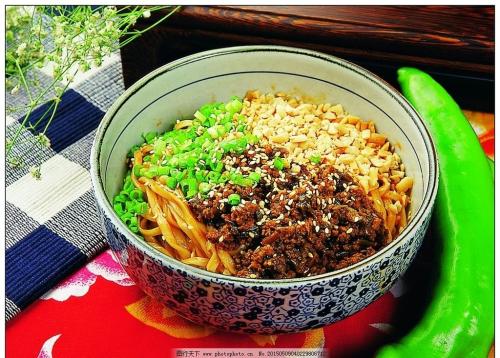

十. 福建省 莆田 荔城区 妈祖面线

莆田的妈祖面线是记忆最深的一个,是当之无愧的状元小吃。面的相非常好,色彩艳丽,搭配和谐,里面的配菜都很有讲究。紫菜,别称紫袍,有紫气东来之意,象征富贵。更为特别的是,盘中的紫菜可不是平时的水泡货,必须炸过,有点脆也有点焦,算是一种复杂的口感,软硬都刚刚好。

[莆田妈祖面线]

圆圆的香菇象征团圆,翠绿的荷兰豆和鲜黄的鸡蛋象征健康,小巧的花生取意落地生根,象征平安吉祥,而面条则一定要脱过水,临上猪油,淡淡的浑香扑面而来,看似很平常的面条,吃起来却停不了嘴。

林默 (960~987)林默,一名默娘,民间亲切地称她“姑妈”、“娘妈”或“妈祖”。莆田人。宋建隆元年(960年)三月二十三日生于莆田县湄洲屿的一个仕宦家庭。生后直到满月,从未啼哭过。因被名为“默”,又称“默娘”。其曾祖保吉,仕周,任统军兵马使,弃官,隐于湄洲。祖孚,承袭世勋,任福建总管。父愿,宋初官福建都巡检。默娘聪慧过人,8岁从塾师读书,就能解书中大意。稍长,好诵经礼佛。她精医术,常为人治病,教人防疫避灾,又熟习...... 详细>>>

林默 (960~987)林默,一名默娘,民间亲切地称她“姑妈”、“娘妈”或“妈祖”。莆田人。宋建隆元年(960年)三月二十三日生于莆田县湄洲屿的一个仕宦家庭。生后直到满月,从未啼哭过。因被名为“默”,又称“默娘”。其曾祖保吉,仕周,任统军兵马使,弃官,隐于湄洲。祖孚,承袭世勋,任福建总管。父愿,宋初官福建都巡检。默娘聪慧过人,8岁从塾师读书,就能解书中大意。稍长,好诵经礼佛。她精医术,常为人治病,教人防疫避灾,又熟习...... 详细>>>

林默

林默