一. 贵州省 安顺 关岭县 坡贡小黄姜

坡贡小黄姜为地理标志证明商标。关岭自治县“坡贡小黄姜”经国家工商总局商标局审核通过,获得地理标志证明商标。

关岭小黄姜栽培历史悠久,品质优良,深受广大消费者青睐,畅销国内外市场,并多次在国内外展销会、博览会上获得金奖。目前,年产量达1.5万吨。

关岭布依族苗族自治县坡贡镇位于东经105°51′43″—105°62′05″、北纬25°99′22″—26°05′92″,地处关岭县城东北面,距镇城39公里,东与黄果树管委会毗邻,北与镇宁县、六枝特区接壤,地势山峦起伏、河流纵横。全镇土地总面积59.16平方公里,辖13个行政村,1个居委会,91个村民组,53个自然村寨。2009年末,全镇总户数为4535户,总人口20553,其中:农业人口为20215人。属亚热带季风湿润气候,年日照1622.5小时,年积温4630~5700℃,年降雨量12050.1—1656.8mm,多集中于夏秋两季,占全年雨量的87%,最适宜小黄姜的生长发育。

生姜为姜科植物姜的鲜根茎,是亚热带地区的一种重要栽培植物,既是民间最普遍使用的调味香料,又是一种传统中药。味辛,性温,入肺、胃、脾。“坡贡小黄姜”是一个具有地方特色的细分品种,共有一百多种化学成分,主要化学组成可归属为挥发油、姜辣素和二-庚烷三大类。生姜具有提高消化酶活性、保护胃粘膜细胞、抑制血小板凝聚、降血脂、抗肿瘤、抗运动病、消除自由基、抗氧化、防腐抑菌等多方面生物活性。“坡贡小黄姜”质细纤小,姜油含量高,色泽鲜美,芳香浓郁,数以色泽、质细、纤少、油富、丰满、昧美、汁丰、色鲜著称。生姜按用途和收获季节不同而有嫩姜和老姜之分。嫩姜多在八月份挖掘,一股含水多,纤维少,辛辣味淡,除做调味品外,还可炒食,做姜糖等;老姜多在十一月份挖掘,水分少,辛辣味浓,主要用作调味和药材。

与其他产区生姜相比,“坡贡小黄姜’’主要具备以下优点:

l、单产高,增产幅度大。单株产量1.5 kg,亩产高达3000kg以上,产量稳定,质量较好。

2、商品性状好,市场竞争力强。“坡贡小黄姜”质细纤小,肉细而脆,辛辣味适中,姜油含量高,色泽鲜美,芳香浓郁,数以纤少、油富、丰满、味美、汁丰、色鲜著称。

3、姜苗少且壮。相同栽培条件下,地上茎分枝只有10~15个,而其他大姜一般有15~20个。

4、叶片开展,色深,抗逆性强。叶片平展、开张,叶色浓绿。上部叶片集中,有效光合面积大。抗寒性强,进入10月份后,姜上部叶片明显变黄,而该品种仍维持绿色。

5、姜根少而壮。在同等栽培条件下,地下肉质根较其他种类的姜数量少,但根粗壮,姜块大小适中,商品性状好,适应国际市场的需求,对发展对外贸易具有重要价值。另外,“坡贡小黄姜”耐寒性强,可提早种植和延迟收获,利于产量的提高和营养成分的积累,利于品质的改善。

6、达到药用标准。纤维细小,硫含量低,姜油酮姜油萜、水茴香、樟脑萜、姜酚、桉叶油精等药物成分较高,完全达到药用标准,价值高。

7、生长环境无污染,种植、生长、采收过程中无需使用任何农药。生姜只需有适宜的温度和湿度即可保鲜,当地采用土窖储藏方法保存生姜及姜种,不使用任何化学保鲜剂,产品和姜种都未受到化学污染危害,加上生产过程中不使用化肥,不使用农药,是真正的、绿色农产品、原生态有机农产品。

“坡贡小黄姜”原产于贵州省关岭布依族苗族自治县坡贡镇,是坡贡历史悠久的传统农业产品,特殊的地理位置和气候为“坡贡小黄姜”提供了得天独厚的生产条件,加之长期的传统培植,使小黄姜成了众多优良品种中的佼佼者。很早以前坡贡人民就开始种植小黄姜,具有悠久的种植历史和丰富的种植经验,姜农在生产管理上一直沿袭传统习惯,产量稳定,但受限于多种因素制约,尚未形成大规模商品化经营,仅以初级农产品形式作为原材料销往外地。目前“坡贡小黄姜”种植区域已扩大到贵州省关岭布依族苗族自治县境内,远离农业发达地区,大多数农产品仍然保持原生态,农作物种植方法基本上沿袭传统习惯。由于种植区域内地理环境相对封闭,气候条件比较适宜,年平均气温不高,因而当地原生农作物极少发病,加上“坡贡小黄姜”本身是当地原生植物,种植历史悠久,经过多年的栽培种植,已经适应了当地环境,因此“坡贡小黄姜”的种植、生长、采收过程中无需使用任何农药。生姜只需有适宜的温度和湿度即可保鲜,当地采用土窖储藏方法保存生姜及姜种,不使用任何化学保鲜剂,产品和姜种都未受到化学污染危害,加上生产过程中不使用化肥,不使用农药,是真正的、绿色农产品、原生态有机农产品。

“坡贡小黄姜”平均株高60 cm,分枝数11个,单株经济产量1.5kg,亩产3000 kg以上,春季种植,秋、冬季采收。“坡贡小黄姜”采用传统种植方法,采用未受到外来基因污染的当地原生姜种,施肥用的是农户饲养牲畜产生的农家肥及少量复合肥,不使用会导致土壤板结、酸化、硬化、费力下降、影响生姜质量的尿素等化肥,更不使用农药,在诸多因素的影响下,形成独特的“坡贡小黄姜”品种。

“坡贡小黄姜”全株有芳香味和辛辣味,姜块个体适中,表皮淡黄,肉质细腻,纤维含量少而细,皮薄肉嫩、辣味浓香,色泽鲜润,重金属含量极低,品质独特,完全达到药用标准(质量高于食品标准)。“坡贡小黄姜”的独特品质是由于当地独特的地理环境、水质、土壤成分、气候条件等自然因素和种植方法而形成的。“坡贡小黄姜”种植区域没有工业污染,生产过程中不使用化肥,不使用农药,不使用保鲜剂,是真正的原生态有机农产品。

近年来,关岭布依族苗族自治县委镇政府为了增加农民收入,进行产业结构调整。根据本镇的实际情况,经多方考察,全镇土地、气候均适宜种植小黄姜,决定在全镇发展具有本地特色的小黄姜种植产业,积极引导群众种植小黄姜,通过为群众提供种植技术指导,寻求销售市场等服务,争取尽快让“坡贡小黄姜”形成产业化,走向国内外市场,增加附加值,为农户增产增收,提高农民收入,带动地方经济发展。目前“坡贡小黄姜”在本地已具有一定市场,且种植小黄姜是种植玉米和水稻收入的5倍以上,产业结构调整后,农民的收入增加了,生活也越来越富裕,激发了群众种姜的积极性,小黄姜种植在当地己初具规模,种植面积达10000多亩。

二. 贵州省 安顺 西秀区 傩雕

大明屯堡文化艺术有展有限公司(简称大明公司),是一家集雕刻、装饰设计、文化艺术研究、技术培训为一体的(集团)公司。系全国艺美术重点单位。下属企业有:屯堡工艺雕刻厂、木雕家具厂、装饰设计公司、地戏演出团、雕刻技校、屯堡文化术研究所。

公司位于中国傩雕之乡---同官屯,以闻名于世、历史悠久的屯堡雕刻艺术和被称为“世界戏剧活化石”的安顺地戏为依托,在先辈艺人胡五公、二窝老者、齐二等大师的精心培育下,涌现出一批优秀的木雕工艺人才。大明公司十几位雕刻师曾荣获中国工艺美术大师称号。大明人在继续传统雕刻技艺的基础上,大胆创新,创作出许多优秀作品。作品多次参加国全性和世界性的工艺美术展。许多作品被国家级博物馆收藏,多次获得国家级金、银、铜奖,产品畅销东南亚等六十多个国家和地区。

二十多年来,大明公司精心创作了大量作品,产品有:傩柱、龙柱、地戏柱、傩戏面具、地戏面具、木雕家具等多种系列。巧夺天 ,闻名于世。

为适应公司的发展和满足社会的需求,公司现以研究雕刻工艺为龙头,以装饰古建工艺为优势,将传统工艺和现代建筑装饰技术融为一体,结合中外工艺表现手法,开发、生产出各类工艺品及装饰品,受到社会各界的青睐。大明公司热忱欢迎国内外客商前来参观、洽谈。

三. 贵州省 安顺 西秀区 安顺山药

安顺山药为农产品地理标志产品。山药在安顺有着悠久的栽培历史。其块根含有丰富的蛋白质、氨基酸、维生素及淀粉等,具有健脾、固精、补肺益肾的功效,是一种很好的治疗糖尿病的食药兼用的药用植物。

山药,别名薯蓣,属薯蓣科,为多年生宿根性蔓生植物,喜温暖,不耐寒,以其肥大的块根或圆柱状根供食用。块根10℃以上开始发芽,茎叶生长以25~28℃为最适,块茎膨大以20~24℃最快。其根壮茎短,根直立,肉肥厚,呈圆柱状棍棒形,长可达1m,直径2~7cm,外皮灰褐色,生多数须根,质脆,断面白色带粘性。茎细长,通常带紫色,有棱线,光滑无毛。叶对生或三片轮生,叶腋常生株芽“零余子”,俗称“山药豆”。其叶片形状多变,呈三角状卵形或三角状宽卵形,长3.5~7cm。6~8月开花,花雌雄异株,花小黄绿色,均为穗状花序,雄花序直立,雌花序下垂,花乳白色。种子扁圆形,有宽翅。

安顺山药呈圆柱形,一般长10~20cm,直径1~3cm。表面洁白光滑,两端平截,质坚实,断面白色,富粉质,呈颗粒状,无木质纤维组织。它属于普通山药 (家山药)中的一个变种。在栽培过程中,掌握一定的技巧能提高山药的产量。

地域范围

西秀区为原县级安顺市,2000年8月,撤销县级安顺市,设西秀区,安顺地区改名为安顺市,西秀区隶属安顺市管辖。西秀区位于贵州省中西部,地处云贵高原东部、苗岭山脉西端,长江水系和珠江水系分水岭上。地理坐标为东经105°44′32″~106°21′58″,北纬25°56′30″~26°24′42″。东临平坝、长顺两县,南接紫云苗族布依族自治县,北邻普定县,西连镇宁布依族苗族自治县。距贵州省省会贵阳市90余公里,是地级安顺市市府所在地,是全市政治、经济、科技和文化中心,居住有汉、苗、布依、回、仡佬等民族80余万人。全区总面积1546平方公里,耕地面积41.65万亩。海拔高度1102-1695m,最大相对高差592.7m。森林面积1575.32万亩,森林覆盖率25.58%。 安顺山药分布于西秀区所辖行政区内的十七个乡镇(办),包括:刘官乡、东屯乡、杨武乡、新场乡、鸡场乡、岩腊乡、黄腊乡、旧州镇、双堡镇、大西桥镇、七眼桥镇、蔡官镇、轿子山镇、龙宫镇、宁谷镇、东关办事处、华西办事处。山药总生产规模1.5万亩,年总产量3.0万吨以上。

四. 贵州省 安顺 镇宁县 夺夺粉小火锅

夺夺粉小火锅是安顺特有的一种小火锅,类似火锅又完全不同于火锅的,在一锅由店家配好的很稠的汤锅(汤锅由有西红柿、糟辣椒等制作的)端上来以后,就可以点菜了,火腿肠是必不可少的配菜,此外还有蛋饺、粉丝、藕片、二块耙、冻魔芋等等,再加一份时鲜蔬菜,经济实惠又美味。

五. 贵州省 安顺 紫云县 紫阴林下鸡

紫阴林下鸡

紫阴林下鸡放养在自然林中,肉质细腻,含多种营养成份,林下鸡不仅有土鸡的味道,更有红腹锦鸡的风味。其年产量约45万羽。

六. 贵州省 安顺 普定县 化处荞凉粉皮

化处荞凉粉皮是贵州省安顺市普定县化处镇的。化处荞凉粉皮使用前用温水浸泡5至10分钟,可根据个人口味凉拌、煲汤或辣炒,吃法不同,风格各异,油炸不用浸泡。

荞凉粉皮是化处镇的土,只有化处新寨村能生产。该村懂荞凉粉皮加工技术的姑娘出嫁到其他村,想以这门手艺为生,用同样的技艺同样的荞,却做不出新寨荞凉粉皮那么可口的滋味,甚至连基本的形状都做不成。当地人一般都认为是因为水质,但没有经过科学的考证,或许是因为阳光,或许是因为空气,无法定论。但新寨荞凉粉皮的确勾人食欲,或凉拌或煮汤,都有其独特的味道。该荞凉粉皮含有对儿童生长发育有重要作用的组氨酸和精氨酸,含有丰富的无机元素磷、镁、铁、钾、钙、钠,其味甘性凉,可开胃宽肠,下气消积。对人体有极大的保健作用,是一种难得的保健食品。

新寨荞凉粉皮究竟是何人发明?它的制作工艺从何而来,没有文字记载。有说是朱元璋调北征南时屯堡人带来的技艺,可是在那些屯堡人密集的地方,为什么又没有这门技艺呢?有说是化处新寨村某某祖先的祖传秘方,可是荞凉粉皮的制作似乎又没什么秘密可言了:将优质荞麦粉碎后,加水加热通过不断的揉搓提起荞麦粉液,将之煮熟后稍作冷却,通过特制的工具进行切割凉干而成。当然这其中也还有火候的掌握等诸多诀窍,但终究不是“秘方”。

关于荞凉粉皮的来历,新寨村人一直流传着这么一种说法。在化新村西面0.6公里处,有一个废弃的村庄,当地人称“苗王庄”,说是当初苗王居住的地方。实际上,当地人所说的“苗王”,是贵州最古老的彝族支系之二呗勒阿德居住的地方,1981年和80年代末,众多专家学者研究、考证“苗王庄”傍边的“反字岩”的时候,都曾对“苗王庄”作过考证,“苗王庄”确切地说应该叫住“彝王庄”。据新寨村的老人们说,当初苗王(也即彝王)很好色、霸道,但凡附近村寨新娶的媳妇,前三夜都必须陪他。后来吴王(吴三桂)挺进贵州,来到化处镇,追杀彝王,彝王便带着他的族人仓皇逃窜。其中给他做饭的一个厨子因为受伤不能走,躲在路边的荆棘丛中。后被新寨村一个姓孙的老人救下来,养好伤后,彝族老人为了感谢孙姓老人,便把制作荞凉粉皮的技艺传给了他,并告诉他说这是彝王最喜欢的一道膳食,是他根据当地的气候、水质研究制作出来的。彝族老人告诉孙姓老人这些后,便悄悄地离开了。由于当时当地人都痛恨彝王,所以孙姓老人不敢把这件事公布出来,只是悄悄地把门手艺和手艺的来龙去脉传给儿孙,直到人们都淡忘彝王后,这件事才被公开。

如今的化处新寨村,孙姓人家依旧是大姓,并且是制作荞凉粉皮的主要力量 。而四方山上的“反字岩”,至今犹存,引来了很多学者、专家、媒体的青睐,四方山下古老的苗王庄,其残存的屋基依旧在杂草丛中若隐若现。

七. 贵州省 安顺 普定县 莲蓉小鸡

原 料:澄粉300克,生粉、猪油等适量

调 料:莲蓉100克。 制作方法:蒸。先将澄粉用开水烫熟,加入少许生粉,猪油揉匀成澄粉面团,揪两小砣分别用食红、食黄揉成红、黄面团待用,再将白色的澄粉面团下剂10个,包入莲蓉馅心,捏成小鸡坯子,并用花钳子夹出鸡翅和鸡尾,用20颗黑芝麻点缀成“眼睛”,黄色的面团捏成鸡嘴,红色面团捏成鸡冠子,做好的莲蓉小鸡装盘中入笼蒸5-6分钟,出笼摆入铺有菜松的盘中即成。 风味特色:晶莹透明,馅心香甜。 技术要领:色素不能重。( 安顺)

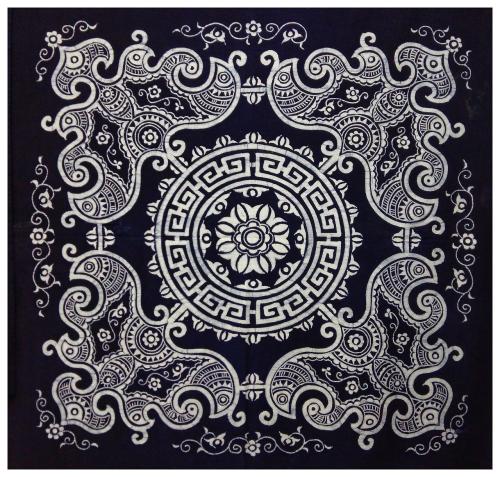

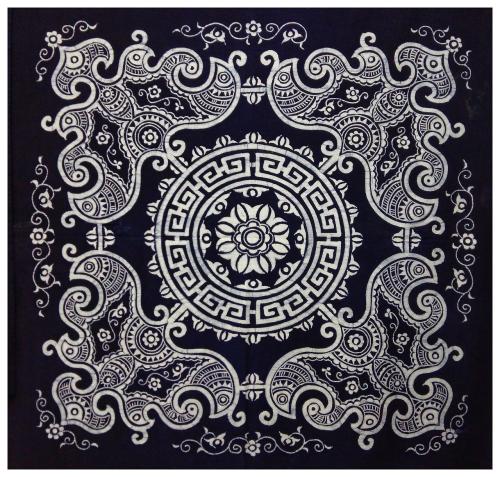

八. 贵州省 安顺 普定县 安顺蜡染

安顺蜡染为地理标志保护产品。蜡染是贵州著名的民间传统工艺品,也是我国古老的传统印染方法之一,其中以安顺的最为有名。

安顺蜡染已有两千多年的历史,以苗族和布依族蜡染为主,承传了古老的工艺,在图案上因民族的好尚不同而存在一些差异。其花纹细致,色彩浓郁,常见的图案有山川风景、花鸟虫鱼、仕女人物、古代文物等。取材十分广泛,加之造型不拘一格,极富浪漫主义风格。色彩通常采用红、黄、棕等多色套染,具有浓郁的少数民族特色。

安顺蜡染

贵州省安顺市现辖行政区域

《安顺市人民政府关于划定安顺蜡染地理标志产品保护范围的函》,安府函〔2014〕87号

贵州省地方标准:DB52/T581-2009《安顺蜡染》

九. 贵州省 安顺 紫云县 格凸精米

格凸精米

黄鹤营公司已经在我县水塘、猴场、白石岩、火花等乡镇建立了“格凸精米”生产基地约800亩,年产量约500吨产品深受消费者喜爱。

十. 贵州省 安顺 紫云县 紫云花猪

紫云花猪为地理标志证明商标。紫云花猪为农产品地理标志产品。紫云花猪主产于贵州省紫云县宗地乡,据对古稀老人的调查访问,早在民国初期,宗地乡及周边乡镇的群众就开始有养殖紫云花猪的习惯,至今已有近百年的历史。紫云花猪来源于土猪,传说它系野猪驯化而成,群众称之为“六花猪”或“宗地花猪”。因其被毛颜色为黑白花,即额心、四肢、腹部、尾根等处被毛为白色,被毛其余部分为黑色,外地人食之肉香皮糯,逐传名为“宗地花猪”、“紫云花猪”。过去因交通信息闭塞及“不借种”的封建思想影响,群众一直采用留仔配母的闭锁繁殖方式进行高度的近亲繁殖,经过几百年的时代相袭,造就了这么一个体貌别致、肉质独特的优良品种。由于紫云花猪尚保存一定的野性同时还是一个早熟品种,人们在如今的生产实际中为保持其独特的体型外貌、生产和肉质性能,依然采用本交和一定程度的近亲繁殖。

“紫云花猪”原产地域自然地理范围在该县南片区的宗地乡、松山镇、白石岩乡、火花乡、水塘镇、猴场镇、大营乡、达帮乡、四大寨乡等9个乡镇,所辖范围行政区域近2280平方米。该产品肌肉鲜红细嫩,肉香皮糯,肌纤维细嫩,高蛋白、低脂肪、低热量,卵磷脂、谷胺酸等多种微量元素含量丰富,味道鲜美。

地域范围

紫云花猪地域保护范围为:紫云县宗地乡等12个乡镇,地理坐标为:东经105°55′-106°29′,北纬25°21′-26°03′,总面积2272.94平方公里。紫云花猪养殖规模为6万头。

产品品质特性特征

外部感观特征:紫云花猪体型中等偏小,被毛以黑色为主,肩胛延伸至腹部、额心、四肢、尾尖呈白色,头中等,多为鼠头,嘴筒短、微翘,腰背平直,四肢直立,腹较大松弛下垂。肉色正常,肉香皮糯。 内在品质指标:肉味鲜美、口感细腻。蛋白质21.0-22.0(g/100g)、谷氨酸3.0-3.5(g/100g)、牛磺酸0.08-0.12(g/100g)、丝氨酸1.8-2.2(g/100g)、天冬氨酸1.8-2.1(g/100g)、胱氨酸0.08-0.12(g/100g)、亮氨酸1.4-2.0(g/100g)、蛋氨酸0.3-0.5(g/100g)、丙氨酸1.0-1.4(g/100g)、钙39.0-42.0(mg/kg)、铁12.0-16.0(mg/kg)、镁180.0-196.0(mg/kg)等。