一. 安徽省 芜湖 南陵县 丫山藕糖

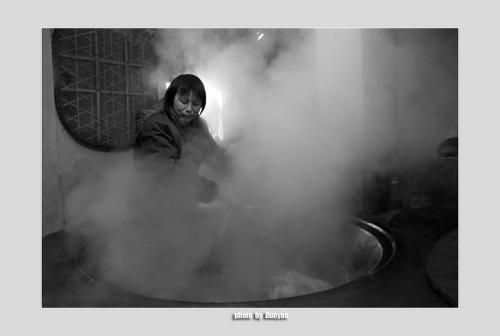

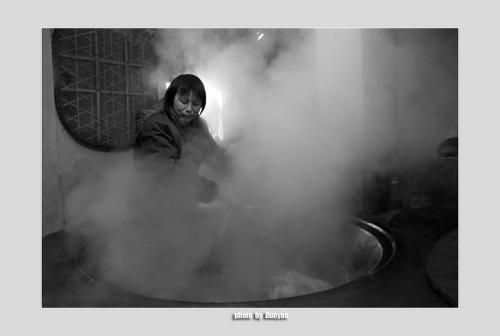

丫山藕糖

丫山,不仅历史文化丰厚,而且饮食文化也耐人寻味。这个地方加工的藕糖远近闻名,在相邻的铜陵市、青阳县都有很大的市场。每年的冬至一过,便是加工藕糖的繁忙季节。

藕糖,是一种高雅精细的传统食品。外形成圆柱状,长短同香烟,粗细同手指。因其内有细孔,形似藕节而得名。随着销售市场的不断拓展,丫山加工藕糖的个体手工作坊越来越多。在这当中,也许是水质的缘故,黄山村木山冲自然村加工的藕糖最为出名。

藕糖系采用上等大米,而尤以糯米为主要原料熬制而成,并以麦芽、桂花等为配料。加工过程需要经过九拽十八拉形成支支七十二孔,待稍稍冷却后再下蒸锅熏蒸软化,最后再用纯白脱壳熟芝麻拌和。整个加工过程全系手工操作,难度大,技术高,要求动作特别娴熟,加工人员都是经过长期技能训练的。

丫山藕糖,历史悠久,早在我国宋代就开始熬制,距今已有一千多年的历史。

那时加工出来的藕糖不像现在这样精致,有许多细孔,当时被称为“老虎快”。二十世纪初叶,本地孙成璋老师傅在继承传统熬制方法的基础上进行了创新,增加了拽和拉的工艺,那时,他加工出来的藕糖就初具现在的形状。

丫山藕糖,脆嫩松酥,香甜可口,有生津健胃、增加食欲的功能。在吃法上,丫山藕糖也特有讲究,吃时需要把藕糖含在嘴里,慢慢吹出三口热气,然后再轻轻咬嚼。如若不然,贪吃心切,则会弄得满嘴都是糖屑,很是尴尬。

藕糖的“藕”字因与“偶”字谐音,于是,人们便赋予了许多新奇的含义。送给年老人则有敬祝身体健康、永不孤独之意;送给年轻人则有祝愿喜气盈门、情结连理之意;送给要好朋友则有希望互相往来、增进友谊之意等等。每当春节来临,它便成为当地人走亲访友必备的馈赠佳品,外地来的客人也必定要买上几盒带回家,图个吉利、祥和

二. 云南省 普洱市 西盟 佤族的每押

“民以食为天。”可为食者,如稻麦菽粟、鱼肉禽蛋、蔬菜水果等等。品种之多,数不胜数,其中不少品种均可烹调成营养丰富的美味佳肴。如果在烹调时加入不同而适量的中草药,并且采取合理的制作技术,则可制成药膳。药膳的特点是药借食味,食助药力,用者既可从中摄取营养,又能得到健身祛病的益处。

佤族人食用鸡肉也有几种制作方法,如烧、炒、煮、煮烂饭等。其中,以煮鸡肉烂饭吃最为普遍,也是佤族人招待宾客的一道上等佳品。佤族的鸡肉烂饭,不同于普通的大米饭,它既可以当饭又可以当菜。在很多情况下,是作为一道菜来食用的。鸡肉烂饭比普通大米饭要软得多,而比稀粥要干一些。佤族的鸡肉烂饭,就其处理鸡肉的方式和制作程序,有两种做法:一种叫做手撕鸡肉烂饭,另一种叫做刀砍鸡肉烂饭。其中,手撕鸡肉烂饭被认为是最讲究的鸡肉烂饭,制作工序较另一种复杂.其味也更美。下面就这两种鸡肉烂饭的制作方法和佐料配制,作简单的介绍。

手撕鸡肉烂饭的制作,通常是这样的:鸡杀好了以后,不砍不剁,整个地放进锅里用清水煮。鸡煮熟后捞出来,将淘洗好的大米放进鸡汤里煮,煮一阵后,抓一把酸笋放进去再煮,一直到大米煮烂为止,比大米饭要软一些,但不能太稀。若汤太多,可将它滗掉,或者多煮一阵,把米汤浓缩,然后把锅抬下来,盖好。煮熟了的鸡,不用刀砍,而用手撕。将鸡肉从骨头上撕下来,撕得越细越好。

撕碎的鸡肉集中在一只小盆里,把备好的佐科如薄荷叶、茴香、辣蓼等切细撒在鸡肉上,再把花椒面、盐和辣椒面撒在鸡肉上,然后仔细搅拌,搅拌好了,倒进烂饭里又搅拌,搅拌越透越均匀越好,这样,手撕鸡肉烂饭就制作出来了。其中,要掌握好各种配料的数量,要恰到好处。刀砍鸡肉烂饭。刀砍鸡肉烂饭较之手撕鸡肉烂饭的制作程序要简单一些。将鸡肉砍成小块,放进锅里用清水煮。先煮一阵鸡肉,快要煮熟时下大米,鸡肉和米一块煮。大米快煮熟时,放进一点酸笋,然后再煮,一直煮到大米烂熟为止。若米汤多了,就滗掉一些,或多煮一阵子,让米汤浓缩。

最后把锅抬上来,将备好的佐料(与上一种同),花椒面和盐巴辣子等放进锅里,仔细搅拌,直到均匀。这样,刀砍鸡肉烂饭就算制作好了。凡是鸡,都可以用来制作鸡肉烂饭。但佤族人认为,1公斤左右未下过蛋的小母鸡最佳。如果作为待客,还不能用白羽毛鸡。佤族人认为,用白羽毛鸡,是对客人的不礼貌,以后客人就不喜欢来。

三. 湖北省 荆州 江陵 花糕

花糕

花糕,以其色形而名之,实为鱼糜蒸制而成,故又名鱼糕。此肴在荆城一域为宴之必选,民称之头菜,宴中第一菜品,无其不成席焉。

相传,明武宗朱厚照驾崩,无子而由其弟朱厚璁继位。时璁远在钟祥,亟待京城承嗣大统,恐一路迎送,耽误行程而滋生变故,故潜形而奔。奈金枝玉叶不堪劳顿、饮食之虞,遂将鲜鱼去刺成糜,和淀粉蒸成豆腐状而食之,既掩人耳目以彰忠孝之情,又便于携带以尽路途之速。后璁即位,号嘉靖,取此肴为“蟠龙菜”。

此法后传至民间,且荆城一域饭稻羹鱼,鱼贱而食方鲜。此法一成,即成宴之头品矣。

此肴以草鱼为主,配以少许肥肉成糜,加蛋清、淀粉和而上笼蒸之。初熟,将蛋黄汁敷面,点洒红汁,即成红黄花图。入碗前,刀成一指宽、三寸长之片,碗内衬以元宝(鸡蛋)、龙丝(粉丝)、玉条(山药),再堆成锥形,复入笼蒸。出笼再以黑木耳、黄花菜、青葱末、红辣椒、精瘦肉入芡爆炒,浇其上,五彩烂兮。

此肴晶莹细嫩,滑而不断,爽而不腻,食鱼肉而不见其形。每席每客二块。一席十六,分四面码放,以应八仙桌之东西南北矣。今吃法稍简,切片状码盘中成条即成,然其制法百多年弗变矣。

四. 云南省 丽江 永胜县 摩梭人的猪膘肉

摩梭人的猪膘肉

猪膘肉是泸沽湖畔摩梭人家非常有特色的一种佳肴,它特殊的味道和制作方法同泸沽湖一样令人感到神秘而玄妙。

冬天的泸沽湖非常美丽,尽管在这个时候湖畔已非常寒冷了,但是如果你在冬月初一前后进入泸沽湖,走在村村寨寨里,你就会感到一种温暖。不仅由于人摩梭好的热情让人有一种特别的亲切,给人一种暖意,还因为这个时候那里房顶上楼上都堆满了包谷,到处是黄橙橙的,给人印象最深的是,这村那寨都响起了宰杀年猪的声音,走进村子里你就能看到家家户户都在制作猪膘肉,这里的大人小孩子都充满了喜悦,人们那被包谷和猪膘肉映红了的脸上总是那么的灿烂,一座座木楞子房构成的一个个村落是边泸沽湖一幅幅丰收的美丽图画。

在沪沽湖畔的草海边有这样一个传说:有一家摩梭人有两兄弟,父母把老大分了出去,老大分到一头猪和一条狗,分家后老大很勤劳,家里搞得像模像样,猪也喂得又大又肥,冬大的时候他先把菩萨敬了,就开始杀猪。他先把猪肚割开,把肠和内脏拉出,把里面的瘦肉和骨也剔除。然后缝上猪肚晾干后搁在神柜上。猪的大肠装上燕麦,小肠装荞麦,肚肠心肝肺都挂在家里,没油的时候,他就从膘猪的肚里取了猪油来用;没肉的时候就从猪膘身上割一块来吃。到了年三十的时候就开猪膘肉,初二猪头项圈敬菩萨,取项身肉一圈孝敬父母,过年的时候就要吃几天的猪膘肉。

摩梭人制作猪膘肉非常讲究,他们一般选在冬月初一杀猪,如果十月二十九属狗三十属猪,那么就改在十月二十九杀猪,如果初一属鼠、猪、羊、猴、狗、鸡,也是不能杀的,就要改期进行。所以人摩梭在冬天做猪膘肉,定要选择一个吉日。这个时候村子里到处都闻杀猪声,到处都可见制作膘肉,场面很是壮观。

猪膘肉的制作过程分为宰杀、剔骨肉、抹调料、缝制、压扁、晾晒、放置等几个步骤。当地人将猪宰杀后将猪肚剖开,将内脏取出,然后就将猪背朝下肚朝上铺着,用刀将骨和瘦肉从猪体内剔出,这一道工序比较复杂,几乎将瘦肉和骨剔干净,但是只有猪头不经过这道工序,猪头保存完整,在猪头上抹盐并加上调味品,这是一道重要的工序,抹盐时要均匀,一般配料要用盐、花椒、大蒜、生姜,有时还加上酥油和蜂蜜。调料涂抹均匀后就是缝制,即将剔好,抹好调料的猪膘肉用大铁针和麻绳将其缝合,缝的部位主要在猪肚、猪脚,缝的针眼约寸长,缝时不仅需要技巧还需要力气,所以一般都是由男子来完成的。缝好以后就进入下一道工序凉晒,将猪膘肉放置在太阳下晒上几天或是阴干,将猪肉的水分凉干,至此猪膘肉基本做成,将它搬进屋里,搁在家里的神柜或灶台上,一个挨着一个,或叠放堆码。

猪膘肉是人摩梭贮藏的肉食品,平时想吃的时候就割下一块,如果家里有客人,也要用这猪膘肉招待客人。猪膘肉的吃法非常多,或煮、可炒、可蒸,膘肉看似肥腻,吃起来却很爽口,味醇香,口感很好。除了日常食用外,猪膘肉常用于祭祀,也用于置办宴席。猪膘肉是摩梭人家庭富裕的象征,如果哪家的神柜上放满了整条整条的猪膘,那这个家庭在当地一定是很富有了。

猪膘肉放置时间长短不一,短的一年两年或三年,长的甚至放置八九年,不少猪膘肉都在经历了无数个春秋以后仍保存完好,不坏。到边泸沽湖的人摩梭家作客,经常会用搁置已久的猪膘肉待客,这些猪膘肉经过了好几个年头,表面上布满烟尘,呈深褐色,有一种苍桑感。但烹制好后味道很好,无异味,也不会闹肚子,很神奇。这大概取决于当地的地理位置,高原湖泊周围,气候寒冷、空气干燥,加上制作的工序讲究,所以猪膘肉能保存很长时间。

五. 云南省 保山 龙陵县 象达纸伞

象达纸伞

龙陵象达纸伞产于龙陵县象达乡,私人家手工制造,是具有历史象征意义的民间工艺品。它用桐油纸做伞撑,采用人面竹做伞柄,画上梅花等图案加以修饰伞面外观,可用于遮阳蔽雨。

六. 安徽省 芜湖 南陵县 南陵圩猪

南陵圩猪为地理标志证明商标。南陵圩猪为农产品地理标志产品。圩猪产于安徽省宣城地区,中心产区在青弋江两岸宣城县的文昌和南陵县的弋江、溪滩、太丰、东河、仙坊、九莲、东塘等地。产区有圩畈和丘陵,年平均气温16.1℃,年降水量1608毫米,无霜期230天。圩区河渠纵横,沟塘密布,水草茂盛,鱼、虾、螺、蚌甚多,农业生产水平较高,素有“江南鱼米乡”之称。清弋江两岸,盛产水稻,历史上习惯水早旱兼作,以一季中稻为主,兼种大麦、小麦、玉米、甘薯、大豆、泥豆等旱杂粮,为养猪提供了丰富的饲料资源。丘陵区多为黄砂土及红砂土,圩区多属沙质土壤,缺少有机质,除靠冬闲地种植绿肥外,主要靠养猪积肥,故历来就有养猪习惯。

理分布圩猪体型中等偏小圩猪分布于南陵县青弋江、漳河以及宣城县水阳江及无为、枞阳一带的圩区。

2品种特征圩猪体型中等偏小,结构匀称,体质较细致。头中等大小,额部皱纹纵横不一,深浅不等,大致呈“菱形”,额心常有长毛一丛,皱纹浅趋于纵行而嘴筒稍长的俗称“青鱼头”,额纹深趋于横行而有的发展到面颊及嘴筒的,其嘴筒较短,俗称“狮子头”。数量以青鱼头较多。耳大,耳根软、下垂、稍向前伸、长过口角。胸较宽,背腰稍下凹,母猪腹大下垂,妊娠后期多数坠地,臀微斜。前肢直立,系短而直,后肢多卧系。尾根粗,尾长达飞节,末端长毛丛生,俗称扫帚尾。全身被毛黑色,乳房和0发育良好,分布均匀,多成对排列。

地域范围

南陵县东与芜湖县和宣城市宣州区交界,南与泾县接壤,西与青阳县、铜陵县毗邻,北与芜湖市、繁昌县相连。地理坐标为东经117°57′~118°30′,北纬30°38′~31°10′。南北宽约54.3公里,东西长约56.3公里。总面积为1263.7平方公里,辖8镇157村、21个居委会,8个镇为:籍山、弋江、许镇、家发、工山、何湾、烟墩、三里。县人民政府驻籍山镇。全县16.9万户,人口55.4万,其中农业人口47.27万,非农业人口8.13万。

七. 云南省 保山 龙陵县 同心绿豆

保山同心绿豆系采用保山传统名优——保山透心绿豆为原料,传统工艺经精选、浸酥、护色、定酥等工艺精制而成,属各全天然绿色食品。同心绿豆系列产品分酥香型:脱壳绿豆、玉带绿豆、兰花绿豆三个品种,每品种最小的商品单元依各人品味可调成三种口感即素香味、五香味、麻辣味。焙考型:分全天然清香,入口回甜二个品种,吃起来疏松、香脆,可谓豆中佳品,小小同心绿豆成为人们乐章品尝的名特食品。同心绿豆上市多年来,凭借其过硬的产品质量,良好的销售服务,诚实谦虚的敬业精神,产品畅销云南省内各主要城市;并在广东省、成都市、浙江瓯海有固定的经销商;邮寄销售或礼品赠送已遍及全国各地及欧美部分国家,目前同心绿豆已形成年生产2100吨、销售产值580余万元的规模。公司在保山市隆阳区西邑乡建有原料基地500亩,并拨专款扶持农户推广种植经提纯扶壮的绿豆良种,走出了一条适合同心绿豆产业化发展的科研+基地+公司的良性发展之路。( 保山)

八. 陕西省 延安 黄陵县 黄陵搅团

搅团是西府地区的农家饭。搅团要好,72搅。做搅团不难,只是很费劲,一手端面粉,一手拿擀面杖,把面粉均匀地倒入开水锅里,同时不停地搅拌,搅至没有干面粉为至,然后注入一定量的开水,用擀面杖划成一团一团的,待烧开冒泡时,用力搅拌,直至均匀无小颗粒。第二次注入开水加热,待熟后,最后一次搅匀,一锅搅团就做成了。醋水好,搅团香,吃搅团做醋水也挺讲究的,醋水要有香油、辣椒、蒜泥、姜沫、芝麻等。

搅团,在60-70年代可以说是农家的救命饭。那时,农民的口粮标准低、粗粮多。农家几乎每顿饭不离搅团。原因是搅团含水量大,少量的面粉可以做出大体积的食物,用以充饥;搅团是用高梁面、玉米面做的,与醋水一块吃,掩盖了粗粮的缺陷,口感好,又增强食欲。

提起搅团,还有一段有趣的故事哩!这故事发生在1966年的春季。

1966年正是"以阶级斗争为纲"的极盛年代,火药味极浓,动辙上纲上线,人人自危,稍有不慎,就挨批斗。年初,千阳这个山区小县,省市委从中央、省内各地抽调上百名干部进驻千阳县县级机关、公社、大队、生产队,开展了斗争异常激烈的农村社会主义教育运动。

县东的南寨、沙家坳、崔家头、黄里、千川等5个公社,由解放军总政治部络联部长沙风(后任国家农业部长)带队,成员有总政司局级干部、总政文工团干部组成。军民关系十分好,工作妥稳。解放军与群众相处的日子,留下了吃搅团的故事。

60年代农民的日子过得很紧巴,饮食以粗粮为主,搅团是家常便饭。社教工作组人员吃的是派饭。从村子的东头,挨家挨户的吃到西头。又从西头吃到东头。那些从京城里来的人,从未吃过搅团。到群众家里,只见一碟子辣椒水,一大碗面糊糊,便愣住了,不知咋吃哩。主人看出客人有难言之处,便直桶桶地说:"蘸着吃"! "蘸" 和"站"同音,从京城来的人,理解为站立起来吃,就从木凳子上站立起来,端起醋水勉强地喝,咽下肚肠,酸辣难忍,又端起大碗,只觉得然呼呼的,难以下咽,硬是憋着气吃完了这顿饭。

饭后,那些京城里来的人走在一起交谈,相互询问,吃的什么饭,其中一个用京腔唱道:"吃的浆糊,喝的辣椒水!"另一个说:"吃的是三个一样,菜是高梁面搅团,喝的是高梁面糊汤,吃的是高梁面馍。"在场的人都笑了。

久而久之,京城里来的那些人,不仅会吃搅团,而且喜欢吃搅团。特别是女同志,到群众家里,点名要吃搅团,还跟着农村妇女学着做搅团。

社教结束后的第二年,沙家坳史家坪贫协张主席等几名乡亲、带着全村人的深情厚谊,上北京看望社教干部。吃饭时,席间交谈千阳的人和事,当谈到饮食习惯上的差异时,京城的人深情地说"你们那里做的搅团,很好吃,我们就是不会做。"张老汉执意要给客人现场做,主人也满心欢喜。于是就在蜂窝煤炉子上的钢金锅里做开了。张老汉用力一搅,把钢金锅捅了个洞洞,未做好的搅团撒了一地,主人笑了,客人难为情了。不久,这件事在千阳传开了。人们还编了个顺口溜。"史家坪有个张老汉,上了北京打搅团,钢金锅戳了个黑眼眼,搅团撒了一地毯。"

信息来源:黄陵县人民政府办公室

九. 宁夏 固原 西吉县 金灿灿的小麦

固原小麦胚乳丰盛,麦粒皮厚、籽重、质量好,用它磨制的面粉粉质柔韧,尤其适合精制各种糕点和面条。固原人做面条的技术超群,擀、揪、拉、削、扯,样样在行。用小麦面粉炸制的馓子、油香等食品,金黄透亮,香脆可口,深得回族群众喜爱,是欢度“古尔邦节”、 “开斋节”等不可缺少的食品。汉族群众在定亲、送礼时也用小麦面粉蒸成大馒头,大馒头的顶端涂上红点,作为吉庆、祝福的象( 固原)

十. 内蒙古 阿拉善盟 额济纳旗 蒙古族的银饰品

蒙古族的银饰品

蒙古族的银饰品与其他民族一样,种类繁多,款式丰富,有着各自的图案形态和种类,在蒙古族佩饰中,有着非常重要的装饰作用,它天成一韵,构成了蒙古族银饰品朴素美观、繁复实用的民族民情,从纯真的纹样中,可以诠释和解读蒙古族佩饰的特点以及游牧民族文化的意韵和部落习俗,从中体察蒙古民族深远的文化内涵和生活情感。

蒙古民族酷爱装饰,银饰品也就成了他们美化生活的一部分。不论是高原,还是牧场,蒙古族群众佩戴银饰品都非常普遍,由于同一族属但部落不同,银饰品的种类、造型、图案和佩戴方式也各具特色,呈现出不同的寓意和讲究,文化内涵十分丰富,使其成为蒙古族佩饰中的亮点。一件小小的头簪、发钗、挂件常常就是一件信物,承载着人生美好的回忆和永久的纪念。

蒙古族自古以来就有对金银饰品的使用历史,在考古挖掘的匈奴墓中,就曾经出土过战国时期的银饰品。唐代是银饰品制作的繁盛期,品类多,分布也广。公元13世纪,成吉思汗结束了蒙古各部长达数年的纷争状况,加之与欧亚各国的贸易往来,蒙古地区日益成为金银的集散地,这为蒙古族银饰品的发展提供了有利的条件。到了元代后期,银饰品的制作逐渐商品化,从前只有富裕人家使用的银饰品,在民间也开始流行佩戴起来。与前期相比,这个时期的银饰品无论从内容图案,还是技术风格,都发生了较大的变化。同时银饰品的主题也逐渐增多,有花鸟鱼虫以及各种纹饰图案,还有诗情画意的词句,铸、刻、雕、焊技术等工艺也得到了较大的提高。而且设计新颖,造型美观,每件银饰品上都有吉祥寓意,堪称“图必有意,意必吉祥”。进入明代,银饰品的工艺有了很大的改进,除了官办的铸造局外,民间的银楼、银作坊也能制作和设计很多的银饰品。特别到了清代康熙、乾隆年间,由于经济的不断发展,银饰品的使用已不再是有钱人的专利了,不论贫富贵贱,女人戴银头饰、银首饰,男人腰垂银挂件已成时尚。蒙古族的银饰品,至今仍然保留了很多古老的图案和纹样。