为了把该县红杏文化和杏产业做大做强,打造镇原红杏名片,加快镇原杏产业发展步伐,县委-部组织编印了《华夏红杏之乡镇原》一书,它是该县第一部系统反映红杏文化渊源、历史传承、红杏产业发展的综合类图书。2005年6月,正式出版发行。

杏起源于我国北方,在黄河中上游的泾水流域,无论平原、山川,还是丘陵砂荒,都适宜生长。镇原县地处泾水流域上游,境内良好的自然风光条件,为杏树的生长造就了天然适生地,且杏树栽培历史久远,距今大约三千多年,传说本县独特的姓氏—杏姓,盖因其祖上喜植杏树而被周王室封之为“杏”。杏姓氏的诞生,充分说明了远在上古时代,镇原人民就有栽培杏树的习惯。自古至今,镇原人民寓杏为兴,视杏为荣,祖祖辈辈广栽杏树于庄前屋后,田间地头,素有“红杏之乡”的美称。到2006年底,全县杏树已发展到28.55万亩,2854.6万株,占全县经济林面积的65.5。2006年全县杏产量2040万公斤,产值3060万元,收入1989万元,人均纯收入40.63元。由于栽植广泛,使杏树分布极广,品种庞杂,传统上大体分为山杏和家杏两大类,但都源出一祖。成片栽植的山杏多分布在西北部的荒山、沟坡及梁峁上,面积较大,固土护坡作用显著,生产上以仁用杏为主,产量低,商品率不高。家杏集中分布在群众庄前屋后,山湾地边和县中部及中南部,经过近几年的栽培管理,抚育改良,嫁接改造,大部分已变成鲜食、加工兼用品种,商品率较高。由于生态条件,立地条件和栽培技术的不同,形成了中部及中南部的杏树生长量和结果性状明显好于西北部。

镇原县杏产品——杏仁,早在1954年就打入国际市场,年出口20吨,香漂四海,深受欢迎。自改革开放以来,我们通过对杏资源的再研究、再认识,在综合多方意见和建议、外出考察论证的基础上,决心把开发杏经济作为全县商品生产的一个龙头产业和脱贫致富的重要支柱来抓。二十多年来,各级党政组织带领全县人民,立足优势,艰苦努力,以规模栽植为基础,加工增值为突破口,栽、管、加、销并举,农、工、商、贸结合,同念杏子经,大搞杏经济,进行系列开发,历风雨、经沧桑,小杏子做成了大文章,以杏产品加工业为龙头的一条龙生产体系已基本形成,颇具规模的杏经济已成为全县经济发展的重要支柱,走出了一条具有陇东地方资源特色的强县富民的好路子。2006年产杏干204万公斤,杏核255万公斤,杏产量仅次于拥有大片野生杏林的新疆沙河县,名列全国第二,全省第一。全县杏产品加工企业曾发展到110家,从业人员达到5400人,经过企业重组,目前共有杏产品加工企业26家,其中集体1家,个体25家,从业人员1092人,杏制品除奶油杏肉、甘草杏两大主导产品外,新研制有八宝杏、808果王、杏子糕、天然蜜杏、葡萄杏王、杏脯、杏酱等20多个杏系列产品,曾获国际、国内20项大奖,行销吉尔吉斯、白俄罗斯、法国、加拿大等国家及全国20多个省、市。2006年生产各类杏制品10190吨,完成产值6410万元,销售收入3516万元,实现利税187.9万元,发放职工工资463万元。

大面积栽植杏树,不仅绿化美化环境,调节气候,抑制水土流失,同时每当阳春三月,春暖花开之时,满山遍野,千沟万壑,片片村舍被盛开的杏花覆盖,身临其境,不得不使人联想起古人笔下“林外鸣鸠春雨歇,屋头日出杏花繁” 、“红杏枝头著东风,十里烟村一色红”的胜景,自然风光让人陶醉。

通过改革开放,产业开发,镇原人民一占天时,二占地利,三占人和,艰苦努力,真抓苦干,开拓进取,使杏子的产业化生产走上正轨,产加销成龙配套,规模发展,2004年镇原县被国家林业局命名为“中国杏乡”。

泸沽湖云南一侧纳西族的服饰,与丽江纳西族有明显的差别。男女儿童13岁前均穿长衫,13岁行过成年礼(即女子穿裙子、男子穿裤子)后,他们才换上成人服装。成年妇女喜穿红、蓝、紫色的上衣,用彩色布条镶边,钉双排纽扣,穿浅蓝和白色衬里的双百褶裙,裙长及足背。她们还喜束红、黄色腰带,穿青布绣花鞋。青年男子头梳小辫,或盘在头顶或垂于脑后,壮年则戴自制青布小帽或皮帽。他们喜欢藏族服饰,如戴藏式呢帽,穿藏靴,佩铜、银质的大耳环,显得英姿骁勇。

新中国成立后,丽江纳西族的服饰有了较大变化,其趋势是向节省布料、便于劳动和工作的方向发展,且与汉族基本相同,只是姑娘们一般都还有一套民族服装。泸沽湖畔纳西族的服饰则变化不大。

当你漫步镇原街头,在食品摊上常常能看到长方形木盘中成摞成行的油饼。这种油饼颜色深红,皮薄酥脆,吃起来香甜可口。糖油饼兑面很讲究,将酵面、生面、熟面各三分之一,兑入适量蜂蜜、红塘、鸡蛋、熟油和碱面,一起和好揉匀,略发后再反复揉好,再揪成拳头大的面块,揉圆苫好,再一个个擀成小面饼,中间用菜刀划一两条缝,放入油锅中炸熟。火候也很讲究,油锅烧滚即下擀成的油面饼,浮起,翻过,再用小火慢炸即成。

捕蝉是在夏季,每天傍晚,蝉群落在草丛中时,蝉翼被露水浸湿,不能飞起,妇女们就赶快把蝉拣入竹箩里,回后后入锅焙干制酱。蝉酱有清热解毒,去痛化肿的医疗作用。

傣族人普遍喜食蚂蚁蛋,经常食用的是一种筑巢于树上的黄蚂蚁,取蚂蚁蛋时,先将蚂蚁驱走,然后取蛋,蚂蚁蛋大小不一,有的大如绿豆,有的小如米粒,洁白晶亮,洗净晒干,与鸡蛋一起炒食,其味鲜美可生食又可熟食,生食时制酱,熟食时用鸡蛋穿衣套炸,常用的酸果、苦瓜、苦笋、冲天椒,辅以野生的花椒、芫荽、蒜、香茅草,风味纯正,清洁卫生。

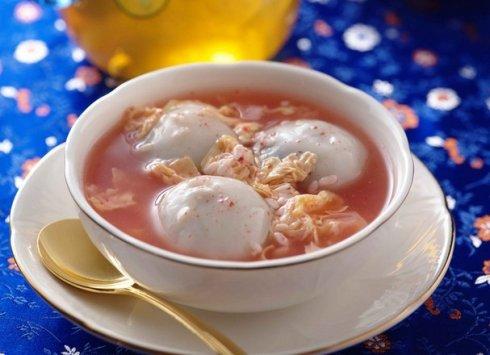

西米丸子最早是在民间宴席中的一种特色风味小吃。采用优质糯米粉加入适量的淀粉制成小面团,酿入红豆沙馅、裹上西米上笼蒸熟。既可凉吃、也可热食,食用时醮上蜂蜜味道更加可口。因它香甜味美,颇得食者好评,现在它登上了大雅之堂和星级酒店,是人人都比较喜欢的风味小吃之一。

本县酒席比较盛行,各地基本相似。白事(丧葬事)多用九魁、十出一等单饭酒席;喜事(婚、寿、满月等)多用十全等双饭酒席。十三花席,红白事均用,为上等宴席。县上近代出名厨师有张国俊(外号张五背锅)、段五银及秦有珍等。

通用碟果有十二个,即肉菜碟子四个(排骨、旋肉、鸡蛋、瘦肉或肝子);水菜碟子四个(鹿角、带丝、十香菜、苤蓝丝等);干果碟子四个(白炉、红炉、瓜子、花生)。唯十三花席中,另加一虎头酥或白沙糖碟子、共十三个。摆法是左骨,右旋;左鸡,右肝;左十香,右苤蓝;左鹿角,右带丝;口瓜子,掌花生;左前角和右后角炉食;中间为白沙糖或虎头酥全盘。现就十三花、八挎五、十全席的操作与端法略述如下:

十三花:大菜十三个为主,小菜八个为佐,馒头四回,端菜十七趟。先单上菜,每上一道大菜,接着上一道小菜,各上八次,俗称“风搅雪”。最后总上五道大菜。即:

①红肉(碟装大菜),有三种做法:一为两撇(酥肉、条子肉);二为三溜子(白鸡蛋、烧肉、酥肉各一溜);三为四合头(蛋黄、蛋白、烧肉、酥肉合放)。②

肋脊肉(碗装小菜),切成丝或片炒之。③

鸡肉(碗装大菜),有清炖、黄焖、囫囵等种。④

蹄花(碗装小菜),或腰花、耳脆。⑤

丸子(碗装大菜),有膘丸,糯米丸、酥丸、鸡丸、洋芋丸等。⑥

肚丝(碗装小菜),酸辣加蒜。⑦三仙蜂蜜肉(碗装大菜),蜂蜜调肉回笼几次。⑧夹三肉(碗装小菜)

,鸡饼裹酥肉,油锅炸熟。⑨骨头肉(碗装大菜),将白骨肉块放入蛋清加面糊糊中,挂袍油炸。⑩蜜汁骨肉(碗装小菜),蜜饯挂袍肉。⑾肘子(碟装大菜)。带馍。⑿冰糖肘子(碗装小菜),大肉块加白沙糖等佐料,上笼后撒冰糖。⒀甜盘子(碟装大菜),糯米饭上加桂花、蜂糖、百合等,上笼蒸之。带馍。⒁鸡杂(碗装小菜)。⒂笋煎肉(碟装小菜)。带馍。⒃肋脊或鸡马肉(碗装小菜)。

⒄五围子(总端五菜,有东坡、粉饼、炒粉、苜蓿汤、白米饭)。带馍。

八挎五:八个行菜,五个坐菜,共十三道菜。即:①红肉(碟)。②肋脊肉(碗)。③

鸡肉(碗)。④肚丝(碗)。⑤

丸子(碗)。⑥肘子或蹄子(碟)。带食馍。⑦耳脆(碗)。带馍。⑧甜米饭(碟)。带馍。

⑨

五围子(与十三花五道菜同)。带馍。

十全席:十个大菜为主,佐以数道小菜,即:

①

红肉(碟)。

②

肋脊肉(碗)。

③

鸡肉(碗)。④腰花(碗)。⑤

丸子(碗)。⑥肚丝(碗)。⑦耳脆(碗)。⑧蹄子(碟)。带馍。⑨糖煎山药(碗)。⑩笋煎火腿肉,或鱼肉,或三仙蜂蜜肉(碟)。带馍。⑾甜米饭(碗)。⑿凉拌肉(碟),带馍。⒀五围子(五道大菜同十三花),带馍。

宴席斟酒,除按规矩三次外,多少不限。安席后斟酒开始,上大菜斟酒一次,上小菜斟酒一次,上凉菜斟酒一次。

本县黄酒,以三岔、殷家城、方山、马渠等后山地区最好,质纯味美。殷实人家黄白二酒齐上。加十三花,为憨厚宴席。

农村仍沿用旧有的席习。机关单位已改旧习,减少中间繁琐程序,喝酒时酒菜一齐上,吃饭时馍菜一齐上。

洋芋,即土豆,是镇原人的主要菜食,说是“菜食”,因为它既可为菜,又是一种主食,在缺粮少食的饥荒年代,人们全靠它充饥活命。“要吃饱肚子,洋芋和瓠子”是当时的民谣,在镇原,洋芋的吃法有许多种,其中比较有名的“醋溜土豆丝”就是镇原的一道有名小吃。这里介绍的洋芋糗糗,做法简易,口味独特,是农家人作为“主食”的一种吃法。首先将洋芋切成条状,再取适量面粉加入葱花、盐等各色调料、少许水,搅成粉粒状,加入切好的洋芋条一块搅匀,上笼屉蒸熟即可。吃时,滴几滴老陈醋,调一匙勺油泼辣子,满口留香,不失为又一道特色小吃。