一. 江苏省 宿迁市 泗阳县 穿城大饼

穿城大饼为宿迁市非物质文化遗产。

穿城大饼为宿迁市非物质文化遗产。苏北大饼,各色各样,名目繁多,有挺硬巴焦的杠子饼,有满肚蜂窝的水大饼,有加油放葱的咸大饼,有印上图案的花大饼……不管软的、硬的,还是咸的、花的,一般都只有一二寸厚。可是,泗阳县穿城大饼,却偏偏与众不同。厚有四五寸,重有七八斤,内里透熟,外皮不焦,暄透透,筋拽拽,甜津津,香喷喷,可谓别具特色。

穿城大饼的来历,可追溯到隋唐年代。一天,程咬金率领义军来到穿城一带,赶跑了下乡抢掠的官兵,夺回了百姓们的财产。地方百姓感恩戴德,一定要犒劳救命英雄。程咬金等首领一再推辞,不肯接受。徐茂功两下调停,只受各家一块烙饼,作为路上干粮。几位老人商讨,让各家备大锅,用劲和面,饼尽量厚,用火细细炕,结果就烙出了这样特殊的大饼。从此,又大又厚,又香又甜的穿城大饼,一直名传至今。

二. 江苏省 宿迁市 宿城区 宿迁煎饼

宿迁煎饼是江苏省宿迁市宿城区的特色美食。煎饼是宿迁地区人民群众生活中的主食品,品种繁多,烙制精细,吃法多样,常吃常鲜,久食不厌,堪称当地一绝。

宿迁煎饼最常见的是小麦煎饼、玉米煎饼,还有地瓜煎饼、高梁煎饼、杂粮煎饼、混合煎饼,甚至还有旧社会吃的树皮草根煎饼,以及改革开放后人们制作的各种油炸煎饼、夹心煎饼、小鏊煎饼……多达百余种。不同品种的宿迁煎饼因吃法的不同,口味也不同,比如:小麦煎饼最宜趁热吃,刚从鏊子上揭下来的煎饼又香又脆,津津有味。凉了就要变换吃法,用火烤着吃,用蒸气蒸着吃都别有风味。最妙的吃法是制作小麦煎饼时,撒少许芝麻和盐进去,制后晒干,再用火烤着吃,蹦腑喷香,让人垂涎欲滴。玉米煎饼最宜烤着吃,说来也怪,不烤不香,无论干的、软的,用火一烘,又香又脆。地瓜煎饼最宜蒸着吃,该煎饼的特点是甜、绵、软,只有蒸过食用,才能达到最佳味觉效果。高粱煎饼最宜冷时吃,一咬一个白痕,咬一点嚼满口,愈嚼愈香,只能细嚼慢咽,粗嚼快咽不但食而无味而且容易噎着。外地人由于食法不对,拿起就嚼,结果是嘶咬费力,嚼得两腮齿骨痛,他们戏称宿迁煎饼为"摇头饼"。

宿迁煎饼制作方法和工序:

一、选料:首先是把选用的粮食用簸箕颠簸干净,捡去石子、虫蛀、杂质,然后用清水或温水浸泡,漂去瘪粒、灰尘,浸泡要恰到好处,小麦可不用浸泡,直接兑水上磨。

二、磨糊:把泡好的粮食捞起,用专备的石磨磨成煎饼糊子,过去有驴的用驴拉磨,无驴的用人推,如今用电磨,糊子必须稀薄适度。

三、摊烙:支起鏊子(铸铁特制),烧火加热,用勺子舀起一个煎饼剂量的粮食糊,放到烧热的鏊子上,右手持二尺左右的光滑的竹片(俗称“烙坯子“或”“煎饼坯子”),从右至左,把糊子在鏊子上按顺序抹匀,漏的地方可以补上,多余的糊可以收回,烙制煎饼要求摊得匀、薄、圆,火候要掌握不生不焦,中心四周边沿一个样。煎饼熟了,从四周铲起,揭起放在另处,再往复摊制下一个。

四、收藏:把烙制好揭下来的煎饼折叠起来,整齐存放。吃时从上往下逐个揭食,可保持较长时间不腐不霉,不走鲜味,保持新鲜。也可挂在绳子上晾干,泡吃滑口,烤吃香脆,随吃随取,十分方便。

三. 江苏省 宿迁市 泗阳县 泗阳十大碗

泗阳十大碗在民间已经流传几百年了,过去泗阳十大碗不是每天都能吃到的,只有在泗阳人办喜事的时候才能一饱口福。比如喜结良缘、喜添贵子、千金酒、满月酒、立新屋酒,还有老人们的拜寿酒等。在以前,由于经济水平低,泗阳人餐桌上是看不到盘子的,桌子上放的全部是大口碗,而且桌上放的都是十碗菜。久而久之,泗阳人就给宴席取名为“泗阳十大碗”。“十大碗”的菜不是一成不变的,常见的特色菜有红肉、狮子头、红酥、蛋皮、鸡泡饭等,但膘鸡作为“十大碗”的头菜是必不可少的。

上好的膘鸡制作相当讲究,它选用瘦猪肉糊、鸡蛋黄、馒头屑、淀粉,用盐、葱、姜、胡椒粉、味精等佐料搅拌均匀,然后摊在百叶上,厚约一寸厚,再用肥猪肉糊与去皮的山芋糊、鸡蛋清、葱白、淀粉等搅拌均匀后摊在其上,厚约半寸。做好后将其放入蒸笼,蒸熟后,上层洁白如玉,下层红如玛瑙。一般先改刀成片,配以菠菜、姜葱等佐料,青、红、白三色相映,甚是美观。膘鸡上桌,肉香扑鼻,夹而食之,不肥不腻,娇嫩爽口。

酥鸡也是深受泗阳人民喜爱的食物之一。把猪的精瘦肉和削皮后的山药剁成糊,加入面粉、盐、葱、姜、蛋清等进行搅拌,然后做成巴掌大的糊团子,放在热油锅里炸熟后,捞出油锅,形状如同大铁饼。冷却后,切成平行四边形小块,放在菠菜里烩烧,不等菠菜熟透,迅速装入碗里,这样一道美味可口的酥鸡就上桌了。

四. 江苏省 宿迁市 泗阳县 新袁柳编

一、简介

新袁柳编是流布于江苏省泗阳县新袁及其周边乡镇的一种传统手工编织技艺。柳编采用杞柳为原料,主要技法有平编、纹编、勒编、砌编、缠边五种。柳编制品以造型美观、花样繁多,简便实用而普遍被当地群众作为生产生活、家居装饰用品。随着编制技艺的日臻完善,新袁柳编也由最初的粗加工演变为精加工,同时,也由乡亲邻里相互馈赠之物转变为市场销售产品。它无毒、卫生、精致、美观,倍受亚、欧、美等国家和地区的消费者喜爱。

二、形成背景

早在清道光十二年(1832年),江苏省泗阳县新袁一带,黄河故道水位暴涨,冲决堤岸,黄河故道与洪泽湖连成水天一片,宽长数十里,几无一片干土,因此,人们就称这里为新滩湖。天长日久,洪水四流,黄水所夹带之泥沙,沉积淤垫,原来的新滩便逐渐形成了滩涂。由于这里地势低洼,粮食作物难以生长,当地人便在这里栽植大量耐湿、耐碱的杞柳,用来固沙保土。每年入冬季节,人们便将干枯的杞柳收割回家当作柴禾。由于柳属落叶类灌木,自然繁衍较快,年复一年,这里便形成翠柳万行的自然景观。

三、发展沿革

在自给自足的农耕时代,柳编是每个农户家中必备的生产生活用具,也是广大老百姓普遍运用的传统手工编织技艺,其历史久远,传承广泛。新袁柳编的产生与发展源于其独特的地理区位和特色鲜明的物产。当地老百姓就地取材(杞柳),编织技艺代代相传。

到清道光年间(1821-1851),在新袁一代,袁氏家族中有一位叫袁靖,世代以木工为生,替附近百姓订做家具等。他天生聪颖,发现新滩湖到处长着茂密的杞柳,当作柴禾实在太可惜,便常用杞柳编制床垫及各种容器。日久,邻里相互效仿,以此编织家庭日常用品,开始从简单的床垫、草篓到复杂的簸箕、笆斗、提篮等,就这样,他们世代相传。

新中国成立后,当地群众依然沿袭这种传统的编织技艺,一些技艺娴熟的手艺人,常作为当地能人而深受地方百姓推崇。邻里之间相互帮助,也经常编织一些筐、篓、簸箕等相互赠送,以表达乡邻友好之情。改革开放以后,随着商品经济深入人心,许多掌握精湛的柳编技艺的新袁人,忙于生计,将一些柳编产品由原来的家用品变成了商品,许多家庭以柳编为生,大大促进柳编技艺的发展,同时进一步提高人们对柳编审美价值和经济价值的认识。

20世纪80年代,新袁柳编开始从传统农户走向规模化生产。新袁办起了藤柳厂,开始时规模并不大,七八间房子,几十个工人,利用当地栽植的杞柳条,加工一些农家日常用具。后来,柳编规模日趋扩大,技术也日益精湛,由县外贸部门安排,为外商生产一些包装箱、抹布篮等用具。产品门类也渐渐多起来,有提篮、童篮、吊篮、挂篮、动物篮、筐类、家具类等远销亚、欧、美等20多个国家和地区。当时欧、美国家许多上层人士家中,都少不了柳编用具,特别是盛瓜果的器皿和常接触的各种筐篮。

20世纪末,中国民间文艺家协会会员庄德新先生,在台湾《桃园观光》杂志发表《新袁小镇散记》中,对新袁柳编作了详细的介绍,从而使新袁柳编享誉海内外。

四、工具及产品

新袁柳编的制作工具有:刀子(传统常用镰刀)、扳钩和斧头。其余则主要靠手工旋编而成。柳编产品种类繁多,早期产品有簸箕、笆斗、晒簸、草篓等;后期根据市场需要,开发了一大批与现代生活息息相关的柳编产品:提篮、童篮、吊篮、挂篮、果篮、动物篮、筐类、家具类等。

五、主要技法

新袁柳编制作技巧简单,大致可分为取材、浸泡、脱皮、晾晒、选料、编制、着色、罩漆八个阶段。

1、取材:是将生长在沟渠、河道旁的杞柳,砍伐回来,打包成捆,以便浸泡。

2、浸泡:将杞柳条放到水里浸泡约1—2小时,甚至更长时间,使其表皮松软,便于脱皮;

3、脱皮:将浸泡好的杞柳条表皮刮去;

4、晾晒:将脱皮后的杞柳条放到阴凉处凉干备用;

5、选料:把脱皮后的杞柳条,根据粗细、长短进行分类,以备量材适用。

6、编制:根据需要及样品图纸进行制作;

7、着色:根据需要对柳编制品涂上颜色;

8、罩漆:将所制成品罩上清漆,这样既光滑美观,又经久耐用。

六、传承状况

传统的新袁柳编传承,多以家庭为单位或邻里相互借鉴而自觉传承,它没有一个比较详细的传承脉络,在不同的历史时期,涌现出一些擅于柳编技艺的民间能手,如:袁靖和袁林兄弟二人(1832—1856);袁氏家族中袁怀玉、袁怀成、袁玉宝、袁怀高、袁怀中(1969—1978);以及上世纪八、九十年代的崔建华、徐其实、韩光全、张修发、肖其贵、杨恒平、张家俊、陈明亮、朱长安等师徒传承;现在尚有杨同志、李继先、贺辛之、周以平、周海燕、杨兰英、崔长之、葛广显、田兵等依然在师徒传承。

但是,伴随当年的“夭桃千顷,翠柳万行”的景象渐远,新袁柳编也渐渐失去了赖以生存的原料市场。柳编的功能也由实用性更多地转变为装饰性,它与普通百姓的生产生活也日渐疏远。

七、传承人

田兵:男,1946年出生,新袁镇河堰村学校组人,其柳编技艺精湛,手法多变,擅大中型柳编。作品新颖别致,深受消费者亲睐。

崔建华:男,1948年出生,新袁镇新袁街人,擅小型装饰品柳编制品生产,作品特色鲜明,小巧玲珑,技艺巧夺天工。

五. 江苏省 宿迁市 沭阳县 高墟大米

大米

沭阳县的高墟大米,远近闻名。不管在城市的大小餐馆和酒店的宴席上,还是在广大百姓家中的餐桌上,人们都喜欢吃高墟大米做的米饭,说它色美饭香,并赞誉说:“高墟大米,香飘万里。”高墟镇自古以来就有沭阳的’东北粮仓’之誉,现在,为江苏省优质粳稻生产基地,生产的优质粳米畅销深圳、广州、昆明、贵阳、上海、南京、青岛等大中城市,在市场上供不应求,倍受广大群众的青睐。

高墟镇位于沭阳县的东北,历史久远,土地肥沃,土 质主要是黑土和黄土,兼碱性。据当地老人介绍,在远古时代,这里原是大海岸边的海滩,海滩上长满野草,中间是一片高地。为什么海滩草地以后能长出好的庄稼呢?据说龙王三小姐常年深居在东海龙宫里,时常感到沉闷,想到海面的陆地上游玩,于是,悄悄地溜出龙宫,来到海岸。海滩上的草木见美丽的龙王三小姐来了,顿时乐得开放出一朵朵鲜花。龙王三小姐十分高兴,就向所有滩涂上的花草苗木撒下露珠,手上的胭脂花粉的香味也随着漂落下来,这一带的草木都沾上了香味。周围的农夫们闻到香味,又听说龙王三小姐来这儿,认为这里是宝地,就纷纷来这里居住。勤快的农夫从此就在这里耕织繁衍,种出的庄稼长得肥胖,打下的粮食籽粒饱满,所以这里后来长出的大米做饭也比别处的白米饭香,人们都说与故事中的龙王三小姐抛香撒珠有关。当然,这只能是传说而已。

过去,高墟这一带不种水稻,只种旱谷,其中有一部分旱稻,产量很低。自1970年起,高墟进行农业结构调整,大面积农田旱改水,种植水稻。高墟的土地上能生长出高质的水稻,原因是多方面的。首先,这里的土壤肥沃,土质属黑土和黄土,土壤的酸碱度PH值接近7.5,碱性偏高点,最适宜种植水稻。再者,高墟的水稻种植形成规模后,技术力量也不断加强。镇里有农技站,村里有农技员,对水稻的栽培、管理、防治病虫害以及加工生产等进行一整套技术服务。还有一个主要原因,就是品种优良。他们种植的水稻都是江苏省农科院培育的优良品种,如“早丰九号”、“苏农7203”等。

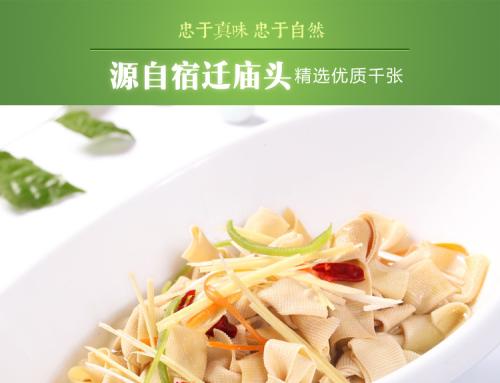

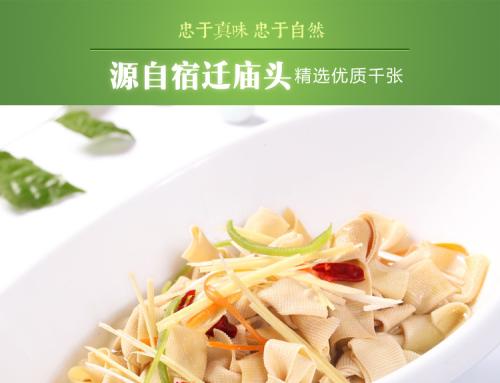

六. 江苏省 宿迁市 沭阳县 庙头千张

庙头千张是江苏省宿迁市沭阳县庙头镇的。庙头千张是庙头镇传统工艺生产的土产食品,以其精薄、柔韧、香纯而著称,且富有弹性,拉长可回缩,口感极好。

千张,又名百页(叶),是一种豆制品。庙头千张已经注册为“蓝海”牌商标,产品打入全国市场,获宿迁市“地方名优产品”称号。庙头千张起源于何时,难以稽考,只知道清代大诗人袁枚在有关文章中就提到“沭邑西”豆腐与千张。他在《随园食谱》中,主张使用山珍海味给沭邑豆腐或千张佐料。足以说明在乾隆八至十年(1743~1745)间,袁枚主宰沭邑时,“沭邑西”的豆腐与千张已有声誉了。“沭邑西”千张出自何人之手,亦难以查考。只知在清朝末年年间,沭城西北的庙头镇与高流镇有两户制千张的高手,庙头镇的姓仲,高流镇的姓施。民国建立前后,庙头镇的千张高手仲氏将千张榨连同手艺“卖”与冷庄的曹氏;冷庄的曹玉安是曹氏千张的传承人,全组54户人家有51户制作千张,利用传统工艺流程制作,其他地方的千张每榨产90张,而庙头每榨产130~170张。生产过程中无添加剂污染,属于绿色食品,可以做多种美食,富含铁、钙和多种维生素,是家用、宴席或馈赠的佳品。

七. 江苏省 宿迁市 宿豫区 西米糕

西米糕

西米一般都是以奶茶、糖水等形式出现,是道夏季消暑的时令饮品。“四季渔乡”的点心师,比较有创新性,以西米、芋头等为原料,并用鱼胶粉、椰汁等配料,做成西米糕,如果冷冻后食之,口感更佳,不仅如此,除了可用芋头入馔外,地瓜、木瓜等也可入馔,这充分体现出制作者对食材搭配的创新性。

八. 江苏省 宿迁市 宿城区 洋北西瓜

洋北西瓜为农产品地理标志产品。地处运河之滨的洋北镇是宿迁知名的“西瓜之乡”,多年来,逐步成为江苏省规模较大的西瓜生产基地。这里是沙淤两合性土壤,昼夜温差大,加上先进的生产技术,长出的“黑美人”、“8424”、“金星”等西瓜品种得到全国各地人们的喜爱,经济效益是常规瓜类的两倍以上、普通农作物的三倍多。近年来,洋北西瓜生产得到了长足的发展,种植规模逐年扩大,形成了规模化发展新格局,种植面积扩大到1.2万亩,成为名副其实的“西瓜王国”。

洋北西瓜主产于洋北镇辖区内的船行、张庄、七里、蔡河、槐树、友爱、老庄、罗庄、涧南、下口等10个村(居),总面积为2200公顷,采用稻—麦,稻—麦,稻—瓜轮作的种植模式。

地域范围

洋北西瓜是宿迁春提早西瓜典型代表,分布于洋北镇船行、张庄、七里、蔡河、槐树、友爱、老庄、罗庄、涧南、下口等10个村(居),地处于东经118°19′11″~118°25′39″,北纬33°48′54″~33°52′26″,总面积约2200公顷,产量4万吨。

产品品质特性特征

1、感观特征:洋北西瓜果型圆整、中型,果皮花纹清晰。剖面色泽均匀,瓤色鲜红、皮薄、籽少、籽黑。果肉鲜甜爽口,中心糖与边糖差异小,纤维少、肉质细、风味佳、水分足。 2、内在品质:洋北西瓜总糖度>10%、水分>85%。3、安全要求:洋北西瓜质量安全符合《农业部办公厅关于印发茄果类蔬菜等58类无公害农产品检测目录的通知》(农办质〔2015〕4号)要求。

九. 江苏省 宿迁市 宿豫区 丁嘴金菜

丁嘴金菜为农产品地理标志产品。黄花菜,又名金针菜、萱草,当地人俗称金菜。据民间传说,古时宿迁丁嘴地势低洼,常遭水灾,名医华佗曾在此用针灸为民治病,教人栽种萱草花使用,防病强身。萱草花很像华佗用的金针,人们为了感激和纪念华佗,就把栽培的萱草花叫做金针菜。到现在宿迁人还习惯叫金针菜,简称金菜。宿迁市丁嘴镇为我国黄花菜四大主要产区之一,属于暖温带季风气候,全境气候温和,四季分明,日照充足,雨量丰沛;该镇曾为仓基湖,属黄泛冲积土,水生物丰茂,有机质丰富,干涸后土层深厚肥沃,以沙壤二合土为主,特别适宜金菜的生长;因此独特的自然生态环境造就了丁嘴金菜独特的品质。丁嘴一带生产的金针菜花大、肉厚,品、色、味、形俱佳,原先当作贡品沿古运河北上南下,于是丁嘴金菜全国出门。清朝黄花菜发展为出口商品,畅销国外,丁嘴金菜在东南亚各国尤负盛名,被誉为黄花菜中的珍品。近年来,丁嘴镇不断扩大黄花菜种植规模,突破传统的种植、加工、销售模式,不断延长丁嘴金菜的产业链,重振“金菜之乡”的美誉。

“丁嘴金菜”即黄花菜,有数百年的种植历史。产品一直以“条长粗壮、色泽黄亮、花大肉厚、营养丰富”的特点,倍受消费者青睐,曾获得巴拿马国际博览会金奖。“丁嘴金菜”加工技艺入选我市首批非物质文化遗产保护项目。

近年来,丁嘴镇以宿迁市仓基莲唱农副产品有限公司和丁嘴金菜专业生产合作社为龙头,建成以登山村为中心的3000亩金针菜基地。采取龙头企业+合作社+家庭农场+散户+社会资本等多种形式相结合的组合模式,使企业和广大农民在特色农业发展过程中持续增收,实现共赢。在加工过程中,严格按照无公害农产品操作规程生产。在经营过程中,通过网上平台,将政策法规、品种技术、农产品销售及生产资料市场等综合服务信息,统一、准确、快捷地向各类经营主体和广大农民发布,帮助企业巩固和扩大对外销售市场。

目前,宿迁市仓基莲唱农产品有限公司,主要经营“丁嘴金菜”、食用菌菇、绿色大米、太空蔬菜等自主创新品牌。生产的农副产品以及各村居的特色农产品,通过京东、淘宝电商和线上线下同步销售,加快了“一村一品一店”建设步伐。

地域范围

丁嘴金菜农产品地理标志地域保护范围:东经118°30′20″~118°35′42″,北纬33°49′37″~33°54′14″之间,覆盖丁嘴镇辖区内的丁嘴、继先、登山、倪牌坊、岔河、德高、周夏、莫庄、丁长庄、丁庄、苗冲、继章、张新庄、储嘴等14个行政村(居),总面积5000亩,年产量750万公斤,年销售额4500万元左右。

产品品质特性特征

1、感官特色:鲜菜呈黄绿色,条长16CM以上,色泽均匀,3条纵沟明显,有淡淡清香,蒸煮后清香浓郁。干金菜色泽金黄,顶端呈棕黄色,色苞呈自然皱褶,手感柔软,有韧性,有蜜香味,蒸煮后微甜味鲜。2、理化指标:干菜水分≤15%,蛋白质≥11%,糖≥38%。3、安全要求:产品质量及环境条件应符合无公害农产品生产相关标准。

十. 江苏省 宿迁 宿城区 五香大头菜

来宿迁的外地客人在临走时,总要想方设法带一点载入中国名菜谱的宿迁——五香大头菜。这五香大头菜是土生土长土制造,一看就会,一学就精,一点就破。做法是这样的:把辣疙瘩(大头菜)削光,刮净洗好后,放入卤水里淹半年以上,取出来切成四瓣、六瓣或八瓣,下头切断,上头连着,还像一个完整的辣疙瘩一样,放在太阳底下晒一天,收进屋里凉一天,一晒一凉十几天,直到晒而不于,凉而不湿,绵中有脆,脆中有绵为止。五香大头菜,关键在“五香”。说是五香,其实,十香八香也有,什么花椒、胡椒、八角、挂皮、大茴香、小茴香等等,名堂可多啦。最后一道工序说起来简单做起来难:——把半成品辣疙瘩放在案板上,或大盆里,再把“五香”大料满撒一遍,乱搓一通,然后再把辣疙瘩一个个、一瓣瓣、一丫丫,用“五香”大料从里到外搓一搓,揉一揉,反复搓,反复揉,直到搓“熟”揉“烂”为止。搓好揉好的辣疙瘩,一时半时还不好吃,还得放进缸里封好口,“捂”上半年左右,才色鲜味美,脆脆的,绵绵的,辣辣的,咸咸的,吃上一点,满口生津,食欲大增。( 宿迁)

穿城大饼为宿迁市非物质文化遗产。苏北大饼,各色各样,名目繁多,有挺硬巴焦的杠子饼,有满肚蜂窝的水大饼,有加油放葱的咸大饼,有印上图案的花大饼……不管软的、硬的,还是咸的、花的,一般都只有一二寸厚。可是,泗阳县穿城大饼,却偏偏与众不同。厚有四五寸,重有七八斤,内里透熟,外皮不焦,暄透透,筋拽拽,甜津津,香喷喷,可谓别具特色。

穿城大饼为宿迁市非物质文化遗产。苏北大饼,各色各样,名目繁多,有挺硬巴焦的杠子饼,有满肚蜂窝的水大饼,有加油放葱的咸大饼,有印上图案的花大饼……不管软的、硬的,还是咸的、花的,一般都只有一二寸厚。可是,泗阳县穿城大饼,却偏偏与众不同。厚有四五寸,重有七八斤,内里透熟,外皮不焦,暄透透,筋拽拽,甜津津,香喷喷,可谓别具特色。