历史

拉面这种食物,其实当年是由中国流传到日本去的,事实上,在日本的三大面(乌龙,拉拉,荞麦)中,只有荞麦面勉强可以算得上是日本的传统面食,而中华料理中为人所熟知的拉面,正是现今日本拉面的原身。

在日本对拉面最早的历史记载,是在西元一七零四年,一位名叫安积觉的历史学者在「舜水朱式谈绮」书中提到中华面,以及水户黄门曾经吃过类似乌龙面的面食。

就一般的认定,拉面的技术是在西元一九一二年时由日本人自中国引进到横滨。由於明治五年时日本和满清签订了「日清友好条约」,使得大批华侨迁徙定居在三大港口─横滨、神户和长崎,因此中国人聚居的地方便有了「中华街」的形成,而拉面的技术也就是从这些地区流传出去的。

罐渣至今己有数百年历史。最初,有人无意中将吃荞面糊糊剩下的“渣渣”(徐沟人把用面和成汤状的东西叫“渣渣”)盛在陶饭罐中蒸烤,熟后用醋蒜调味食之,另有一番风味,便命名为罐渣。后不断改进,从用罐蒸改为用碗蒸(现存流行于一些地方的“碗脱”),后又改为用碟子蒸,并在和面等各道工序上不断改进工艺,最后定型为今天的这种食品。

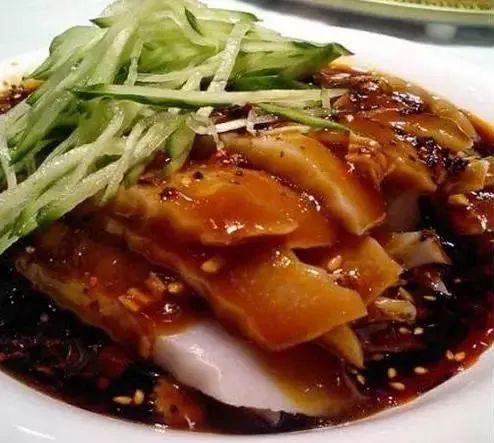

罐渣使用荞麦面,经过和面、掌软、抓稀、打渣等十余道工序精制而成,蒸出的罐渣柔而韧,配上以清徐醋为主的特制调味,吃来是精而香,是当地风味小吃中销量最大、众口皆宜、百吃不厌的食品。它既可下酒,亦可佐餐,当然也可以作为主食。食后不膨不胀,经久耐饿。

据徐沟民间流传,当年八国联军进北京,慈禧太后出逃西安,途经徐沟住了一宿。当时的徐沟县令昌倔就用罐渣等当地风味小吃招待这位吃腻了山珍海味的老佛爷,吃得老佛爷满口叫好,龙心大悦,以至后来从西安返回京城后,很快将此县令调升为定州知州。由此可见徐沟小吃之魅力。

罐渣至今己有数百年历史。最初,有人无意中将吃荞面糊糊剩下的“渣渣”(徐沟人把用面和成汤状的东西叫“渣渣”)盛在陶饭罐中蒸烤,熟后用醋蒜调味食之,另有一番风味,便命名为罐渣。后不断改进,从用罐蒸改为用碗蒸(现存流行于一些地方的“碗脱”),后又改为用碟子蒸,并在和面等各道工序上不断改进工艺,最后定型为今天的这种食品。

罐渣使用荞麦面,经过和面、掌软、抓稀、打渣等十余道工序精制而成,蒸出的罐渣柔而韧,配上以清徐醋为主的特制调味,吃来是精而香,是当地风味小吃中销量最大、众口皆宜、百吃不厌的食品。它既可下酒,亦可佐餐,当然也可以作为主食。食后不膨不胀,经久耐饿。

据徐沟民间流传,当年八国联军进北京,慈禧太后出逃西安,途经徐沟住了一宿。当时的徐沟县令昌倔就用罐渣等当地风味小吃招待这位吃腻了山珍海味的老佛爷,吃得老佛爷满口叫好,龙心大悦,以至后来从西安返回京城后,很快将此县令调升为定州知州。由此可见徐沟小吃之魅力。

罐渣的吃法大致分为凉调和热炒两种。凉调又根据调料不同分为多种风味。热炒则由于添加原料不同分为炒罐渣、豆芽炒罐渣、炒罐渣炯饼子等多种吃法。

罐渣的原料是荞面,调味以醋、蒜为主。荞面中含蛋白质7%一13%,高于大米白面;含脂肪3%;共有9种脂肪酸,最多的是油酸和亚油酸。对动脉硬化、心脏病、高血压、糖尿病等疾病有一定的预防和治疗作用。而醋和大蒜的消毒除菌、防治感冒、痢疾等作用也广为人知,因而罐渣既是一种风味小吃,也是一种保健食品。

近年来,徐沟罐渣以其独特的风味打入了太原市场,成了太原市民餐桌上的一道家常菜。

引文中的“杂粮面”,就是玉米面中加入黄豆面等形成杂合面,其蒸制品,在明清时叫窝窝,清末民初才开始叫窝窝头。相传1900年慈禧逃往西安,刚入境山西,就饥肠辘辘。此时前不着村,后不着店,看见有个叫贯世里的逃难者正在啃窝窝,慈禧就拿了吃起来,倍觉香甜。问何物,答:“玉茭子面做的窝窝”。慈禧说,此是进山西吃的第一口,就叫窝窝头吧,意思是个领头的食品(张寿臣《窝头论》)。慈禧到乔家大院时,乔致庸以八碗八碟接驾,最后一道主食,为其上了穷苦百姓吃的菜窝窝。《中国历代御膳大观》记载,慈禧回京后要吃窝头,御厨做了一个,老佛爷食不下咽,怒杀厨子。后来老厨师在玉米面里加入糖和栗粉,做成小窝头,慈禧吃得上口,说:“总算吃到当时的窝头了。”于是小窝头便成了皇宫御点、晋馆名品,北京仿膳饭庄、太原全晋会馆有传承此技。

旧社会,穷苦百姓能吃上一顿窝头也属不易,有这么一幅对联“别家过年二上八下,我家贺岁九外一中”(《清末民国讽喻联集》),其中的二上八下,指包饺子,九外一中则是捏窝头的动作,是说过年人家吃饺子、自己吃窝头。穷人家平日里吃的多是“糠面窝窝”、“草籽窝窝”,还有的要掺杂野菜充饥。解放后经济恢复,窝头逐渐成了山西人的一日三餐主食。文革期间,1三次访问大寨,和社员一起吃的就是玉米面窝头。再好的东西,也经不住天天吃,容易吃伤胃口。老百姓想办法变换花样,晋南就有了柿子窝头,从南到北也有了枣窝窝、菜窝窝。

改革开放后,人们的饮食生活得到了前所未有的丰富发展,窝头在一日三餐中一度消失。现在窝头受到人们的追捧,不仅仅是忆苦思甜,更在其营养价值。玉米中含有较多的粗纤维,当点心食用,有助于肠胃蠕动,益于健康。它含有一种长寿因子——谷胱甘肽,具有恢复青春,延缓衰老的功能。玉米中含的硒和镁均有防癌抗癌作用,谷氨酸还有一定健脑功能。

进入新世纪,山西小窝头这一名点在酒店发展也达到了一个新阶段,太原全晋会馆推出的名菜“鹅肝牛肉小窝头”最具代表,据说该店迄今年8月底的32个月内已售出近58万只小窝头,被称为“黄金小窝头”。黄金小窝头好吃,究其因有四美,一是原料要鲜,选用水磨细粉,营养充足,口感细腻;二是品相要美,上尖而下圆,外实而中空,形似将军之帽,色似帝王之袍;三是佐味要好,鹅肝入味,牛肉剁粒,吃之筋道,闻之鲜香;四是趁热取食,借西餐烹技,铁板为器烧鹅肝牛肉,再置新出笼的窝头,趁热端给顾客,即食足美矣。

"刀拨面"是山西一绝。拨面用的刀是特制的,长约60厘米,两端都有柄,刀刃是平的,成直线,不能带"鼓肚"。每把刀约2.5公斤左右重。用这种刀拨出的面十分整齐,粗细一致,断面成小三棱形,条长半米有余。1964年山西省技术比武会上,新道街面食馆的胡乃花师傅,每分钟可106刀,出面630根,5公斤以上湿面团瞬间即完,条条散离,不粘连,速度之快,似闪电一样,围观者眼花缭乱,无不赞扬

"刀拨面"著作方法是将白面和水按2:0.8和成面团(冬热、春夏秋冷),饧10分钟后,放在案板上,将面团用擀杖洒上淀粉,一层层叠起来,一般可叠六至七层,约5厘米厚。将专用小案板放在沸水锅边,将叠好的面条放在案上,双手紧握刀柄。刀身横在面片上,由远而近倒着下刀,用力一切一拨,直接拨入沸腾的锅里,煮熟后捞出,过温开水,炒食,浇卤,凉拌皆可,吃着筋软可口。

相传,头脑乃明末清初时,太原著名思想家、书法家、医学家傅山先生所创。他将八珍汤的配方和制法传授给一家饭店,并为该店起名清和元,八珍汤由此也易名为头脑。在清和元牌匾的上边写有“头脑杂割”四个小字,合起来便是“头脑杂割清和元”,意寓宰割元、清封建王朝统治者之头。( 太原)

这是由明末清初著名文人,医学家傅山发明,对人体有滋补作用,效果甚佳。头脑为汤状食品,在一碗汤糊里,放上三大块肥羊肉,一块莲菜,一条长山药。汤里的佐料有黄酒、酒糟和黄芪。品尝时可以感到酒、药和羊肉的混合香味,味美可口,越吃越香。具有滋补、活血功能。此外,羊杂割是太原著名的传统风味小吃,其物美价廉,营养丰富,颇受百姓之欢迎,二者为冬令美食。