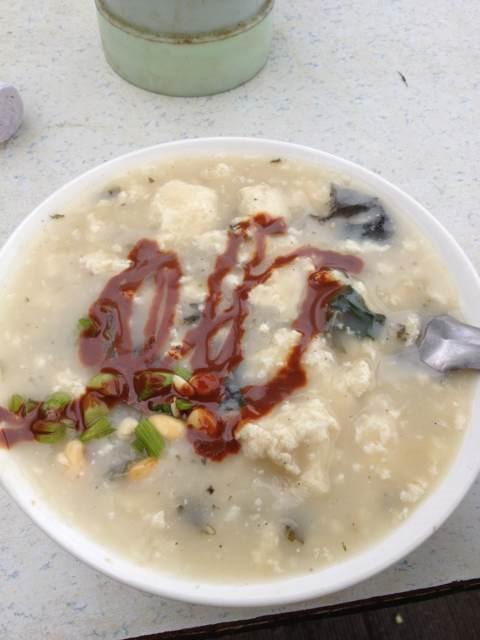

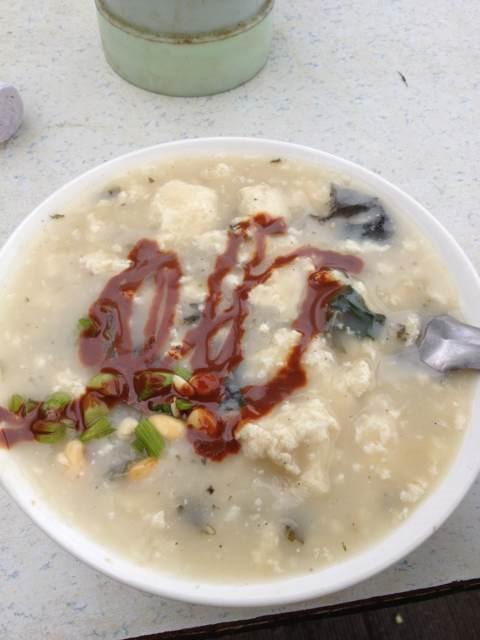

一. 河南省 驻马店市 西平 西平咸豆腐脑

西平咸豆腐脑是河南省驻马店市西平县的特色小吃。西平咸豆腐脑,块儿不大不小、不嫩不老,咸淡可口,色香味美,营养丰富,老少皆宜。

在西平县有一种小吃,备受市民喜爱,那就是至今仍风头不减的街头小吃“咸豆腐脑”。西平咸豆腐脑历史悠久,在清朝就已成为当地负有盛名的小吃,集市、庙会上均有销售。

制作西平豆腐脑儿的主料为黄豆、芝麻叶或干菜及豆浆,辅料有盐、辣椒、葱、姜、大茴、芝麻酱、芹菜、面粉等。制作流程是先把黄豆用温水浸泡松软,再磨浆过滤成豆浆。豆浆煮沸后,用醋来点即成,然后放芝麻叶,拌面糊后将部分辅料下锅,煮熟即可食用。西平咸豆腐脑,块儿不大不小、不嫩不老,咸淡可口,色香味美,营养丰富,老少皆宜。

较有名气的是县城北街崔家西平咸豆腐脑。崔家自民国30年(1941)年开始制作传统的西平咸豆腐脑。经多年实践,摸索出一套独特的制作技术。他家的西平咸豆腐脑,块儿不大不小、不嫩不老,咸淡可口,色香味美。

据当地人讲,为了吃到地道、正宗的西平咸豆腐脑,经常有外地人早上开车到西平喝碗咸豆腐脑,再开车回去,这种说法虽然有些夸张,但也道出了人们对它的喜爱。

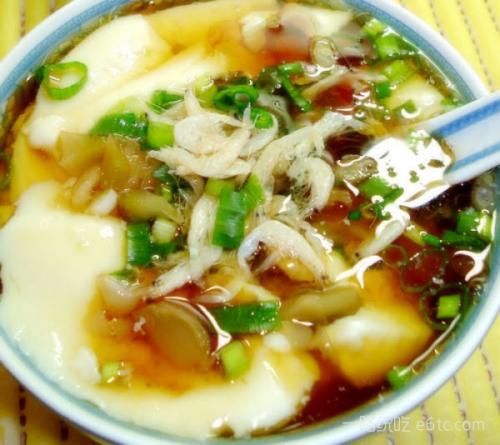

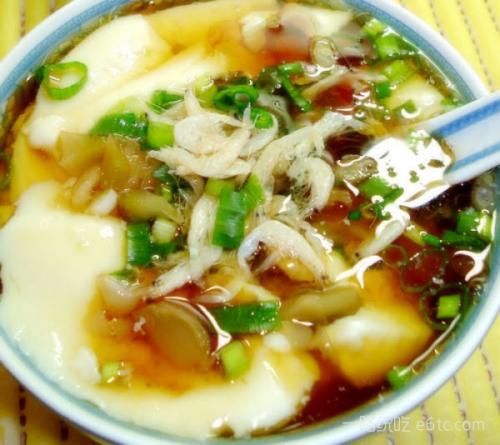

二. 广西 河池 宜州 豆腐瑶

豆腐瑶

当你走进宜州,无论去到哪个乡哪个村,尤其是到远离圩市的峒场人家作客,热情好客的山里壮家人,都会有粥有酒招待你。在满桌丰盛的菜肴中,还有一只大品碗装的“糊糊”,淡黄色的糊里,碧绿的菜叶上凝结着一朵朵、一串串“恋枝不舍的桂花”。这碗“糊糊”,壮家人叫它“豆腐瑶”。由于汉、壮语言的语序有别,城里人称为“瑶豆腐”,即是“瑶家人的豆腐”。

关于“瑶豆腐”的来源,在宜州壮家人中有个古老的传说:远古时候,瑶、壮本是一母所生的亲兄弟。后来大家都长大成人了,树大分枝,崽大分家,兄弟俩一个走北一个走南,各自成家,繁衍了各自的子孙,才形成了两个族群。由于生息的地理环境不同,生活习惯也逐渐不同,渐渐地表达思想感情、交流信息的语言也不同。壮家的先祖莫一大王深深地感到兄弟们忙于生活,天各一方,但亲骨肉的感情,不能疏远,必须经常走往才对。于是,他带领了十多个子孙,不远千里,到如今广西和湖南交界瑶家聚居的“千家峒”去看望兄弟。瑶王一见莫一大王的到来,异常高兴,兄弟久别重逢,少不了隆重设宴招待老弟及侄子侄孙。桌上鸡鸭鱼肉自不必说,其中还有一只大海碗装夹着碧绿菜叶的淡黄“糊糊”。莫一大王一见,禁不住笑道:“瑶兄,一别几十年,真想不到你们在千家峒里拿玉米洋当菜吃。”瑶王听后,哈哈大笑起来:“我说壮老弟呀,你眼睛老花了,还没看清楚是什么东西呢?”说完他用木勺舀一勺到莫一大王的碗里,和声劝道:“壮老弟,你尝尝看,是玉米洋还是什么?”莫一大王一尝,的确不是玉米洋,而是有着浓郁的黄豆原汁原味的芬芳,柔滑而又有嚼头的“糊糊”。“好!的确好!”莫一大王连连夸赞后,问道:“瑶兄,你们煮的这东西怎么煮得比我们的‘洋’好吃呢?”“壮老弟,这不是玉米粉捣的‘洋’,而是我们瑶山用黄豆粉做的豆腐,瑶家豆腐。”莫一大王央求兄长教他做这种瑶家豆腐,回到南方好好的传授给子孙,这也是对兄弟亲情的惦念。于是,瑶王把做“瑶豆腐”的方法传给莫一大王。他回到南方后又传给自己的于孙,并告诫子孙:往后凡是贵客上门,必须用“豆腐瑶”招待,不忘瑶兄的亲情。从此,“豆腐瑶”作为一道壮家招待客人家庭菜,一传了几千年。

“瑶豆腐”的制作并不像汉人制作豆腐那么复杂。古时没有电,加工粮食在壮家瑶寨里主要靠“碓”。用一只脚一下一下的踩,“碓嘴”在石坎中慢慢的一下又一下舂,把玉米、谷子、黄豆的颗粒倒入石坎中重新再舂,如此来回数次,才能舂好。宜州旧时民谣:“妹呀妹”嫁到北山背。手攀墙,脚舂碓。哥哥骑马去接妹,家公家婆不给回,扯起围裙抹眼泪。”由此可见“手攀墙,脚舂碓”这种繁忙笨重的体力劳动千百年来压得壮家妇女喘不过气来。她们周而复始的天天舂,舂谷子、舂玉米、舂黄豆,保证全家人一天的食用。做“瑶豆腐”的基本原料也是用碓舂出来的。经过来回几次舂筛之后,得出很细的黄豆粉,架锅、装水、生火,一只手拿筷条慢慢运搅动,另一只手抓黄豆粉均匀地洒入锅中,不能让豆粉在水中“结子”,越搅得均匀越好,直到沸腾,仍然继续搅动。锅里的水渐渐由稀变稠,说明黄豆粉已熟八成,此时把切碎了的任何一种蔬菜的叶子加人“糊”中,仍不停地搅动,使之混合均匀,等到菜叶熟了,加人葱花、辣椒,少许米醋,最后放盐,再搅匀后,盖上锅盖,退火。不久,黄豆粉就会凝结在锅边和菜叶上,像一朵朵、一串串的“桂花”,即可吃。经济宽裕的人家加叶的同时,加入肉松,其味更甜滑、口感更好。这就是散发着黄豆原汁原味芬芳的“瑶豆腐”。

如今时代进步了,发达的科技取代了繁重的体力劳动。“碓”,这一古老笨重的粮食加工工具,除了极少数还无法拉电的边远山区峒场仍使用外,农村里已基本绝迹了,都用电动的粉碎机加工粮食,黄豆打粉就是小事一桩,而且菜市场里天天有人卖“瑶豆腐粉”,做“瑶豆腐”方便得多了。但是,老一辈的宜州人却认为机器打出来的黄豆粉比不得碓春出来的好吃,真令从未见过碓的年轻人将信将疑。

虽然如今人们的生活好了,荷包里有钱,市面上物质丰富,餐桌上中外古今、南北风味,不同档次的各种名菜多的是,低档次的瑶豆腐,虽然登不上大雅之堂,但作为壮乡里瑶壮人家古老品种的传统菜肴,因其花钱不多,容易煮,口味鲜,营养丰富,依然在千万瑶壮人家餐桌上吐放芳馨,备受青睐。

三. 福建省 龙岩 长汀 龙岩咸酥花生

龙岩咸酥花生为地理标志保护产品。龙岩咸酥花生为地理标志证明商标。“龙岩咸酥花生”系指福建省龙岩市新罗区生产的咸酥花生。龙 图1 龙岩咸酥花生

[1]岩市新罗区盛产花生,尤其是加工咸酥花生。据史料记载,早在明朝万历年间,新罗地区就开始以精湛的工艺加工花生,有200多年的制作历史。咸酥花生以酥、脆、香而闻名,色泽美观、皮薄易剥、粒大肉满、具有悦脾和胃、润肺化痰、滋养调气、清咽止疟之功效。产品不仅畅销于中国国内市场,在国际上也被视为佳品,市场潜力很大。 [2]

产品特点

福建省龙岩市传统烤制的咸酥花生,也称盐酥花生,较之各地名产,更具独特风格。其花生原料具有双仁果多,荚果均称,网纹清晰,果实饱满,蛋白质含量高等特色,采用7月下旬~8月上旬播种的花生原料,通过湿焙或干焙的加工方法,使产品达到酥、香、脆,咸中略带甘甜的滋味和口感。[2]

相关风俗

自古以来,龙岩人把花生视为吉祥之物,它象征财丁两旺、繁荣昌盛。焙制后的果仁香味浓郁、生津爽口。每逢春节,家家户户必购备花生。龙岩有俗话曰:“两手一拜,红柑一介;屁股一拱(上身弯下,鞠躬),花生一捧。”小孩拜年时,大人不一定给红包,但必须赏给红柑和花生。民间喜庆宴席,第一道菜也必定是花生,主客双方将都因此得到幸运。[2]

质量管理

早在1998年,龙岩咸酥花生就被福建省质量技术监督局列入首批农 图2 龙岩咸酥花生标准化生产

[3]业产业化综合标准化示范项目,制定了包括种子、栽培技术规范、原料果、加工工艺、产品标准的《龙岩咸酥花生标准综合体系》,并通过贯彻实施,推动农户按标准栽培和加工咸酥花生,提高了花生产量和质量,促进了花生产业快速发展。此外,龙岩还成立了龙岩咸酥花生加工集团和花生产业协会,实行农工贸一体化,产供销一条龙经营,走“公司+基地+农户”的模式,生产规模扩大,产品由分散经营向规模化、标准化方向发展,销售则由散装销售向包装销售方向发展。[2]

保护范围

龙岩咸酥花生地理标志产品保护范围以福建省龙岩市新罗区人民政府《关于龙岩咸酥花生地理标志产品保护划定产地范围的请示》(龙新政综〔2007〕109号)提出的范围为准,为福建省龙岩市新罗区所辖行政区域。[4]

专用标志使用

龙岩咸酥花生地理标志产品保护范围内的生产者,可向福建省龙岩市新罗区质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请,由国家质检总局公告批准。[4]

技术要求

(一)栽培技术要求。 1、品种:适制加工的珍珠豆型花生品种。 2、立地条件:土壤类型为沙壤土,排灌方便,pH值6至7,有机质含量≥1%。 3、栽培与管理: (1)播种时间:7月下旬至8月上旬。 (2)种植密度:每公顷小于18万穴,中间穴播2粒仁,边行穴播3粒仁。 (3)施肥:施足底肥,适当追肥。如果使用氮肥,每公顷纯氮的施用量不超过60公斤。以农肥为主,每公顷施农家肥15000公斤以上。 (4)病虫害防治:2至3年倒茬轮作。收获前一个月禁止使用农药。 (5)环境、安全要求:农药、化肥等的使用必须符合国家的相关规定,不得污染环境。 4、收获:11月下旬至12月初,田间花生90%荚果的果壳外表呈现出明显的硬网纹,果壳内壁的柔软组织完全收缩,种皮呈现粉红色,果仁已充灌果壳的内腔时,即可收获。 (二)加工工艺要求。 1、工艺流程: (1)湿烤:鲜秋花生果选料→清洗→蒸煮→烘干→焙烤→筛选→包装。 (2)干烤:干秋花生果选料→浸泡→清洗→蒸煮→烘干→焙烤→筛选→包装。 2、清洗:鲜果花生从地里采收后24小时内清洗;干果花生在盐水中浸泡12小时至24小时后清洗。 3、蒸煮:水开后放入花生煮15分钟。 4、烘干:用竹制花生烤笼盛装煮好的花生置于炉上进行烘干,温度80℃至90℃,时间20小时至24小时。 5、焙烤:把烘干的半成品倒入竹制花生烤笼,置于炉上,用70℃至80℃温度焙烤48小时至60小时。

四. 广西 梧州 苍梧县 苍梧大坡咸酸腌菜

苍梧县大坡咸酸腌菜精选优质新鲜蔬菜为原料,采用精盐、酒、辣椒、香辛料、白糖、红油等,按传统制作流程,经乳酸菌菌种发酵腌制而成,创造出酸、甜、香、辣、爽独特口感的"桂坛子"酸菜,咸酸腌菜即开即食,可炒可拌,实是送礼佳品、也餐桌、零食之上品。

五. 四川省 乐山 峨眉山 峨眉豆腐脑

峨眉豆腐脑是四川乐山峨眉的一个特色小吃,它是将骨头汤加调料熬制。食用豆腐脑时,先用勺打成薄片,盛入碗内,撒上酥肉、黄豆、香菜、葱花、榨菜末、辣椒油、花椒等佐料,色香味俱佳,川味十足。只放佐料的,称为“素豆腐脑”;加粉蒸牛肉,叫“牛肉豆腐脑”;加粉蒸肥肠,叫“肥肠豆腐脑”;加生鸡蛋,则叫“蛋冲豆腐脑”。

六. 贵州省 黔东南州 镇远 舞阳神食用油

舞阳神食用油产于贵州省镇远县,是贵州舞阳神植物油有限公司推出的集营养、保健和食用于一体的植物油精品。该产品选用苗岭山区优质茶籽为原料,引进欧州九十年代先进生产设备,采用高温、高真空蒸馏等物理精炼法,经脱胶、脱色、脱酸、脱蜡、脱臭、脱过氧化物等程序精炼而成。内含丰富维生素E,高度不饱和脂肪酸及氨基酸,去掉致癌过氧化物,能增强人体免疫能力。该产品品质纯正,色泽透明,烹、炒、煎、炸、凉拌均可,长期食用对促进生长发育,预防高血压、动脉硬化等有显著效果。1995年获“中国妇女儿童喜爱食品”称号,“第二届中国农业博览会”金奖。( 黔东南)

七. 河南省 漯河市 舞阳县 闪氏胡辣汤

闪氏胡辣汤始创于清光绪年间,至今已有120多年历史,该汤有不腥不膻之特色,令人百吃不厌。北舞渡胡辣汤肉烂汤鲜,香辣绵口,回味无穷,由30几种中草药加上炖肉、胡椒、辣椒、花椒、八角等熬制而成。从汤色上看,北舞渡胡辣汤凝重;从味道上讲,由于用了较多的胡椒,北舞渡闪氏胡辣汤汤辣味十足;根据节令和地域的不同,还会有牛(羊)肉、黄豆、木耳、黄花菜、菠菜、萝卜条等加入汤中。胡辣汤是中原地区小吃系列中的一绝。

八. 河南省 焦作市 沁阳市 咸驴肉

“咸驴肉”是沁阳城久负盛名的风味小吃之一,相传已有一百多年历史,系城内西大街一名叫胡占鳌的屠户发明的,后将其所居住的胡同改名喊为杀驴胡同。咸驴肉选料考究,制作精细。在选料方面:杀活驴不杀死驴,杀肥驴不杀瘦驴,杀口轻驴不杀老驴。盛暑时间不杀,每年只选八月中旬以后至来年四月中旬以前凉爽时节经营。制作方法:先把要煮的驴肉放在冷水里浸泡,每小时换一次水,直至水清肉白方放入煮锅,浸煮十分钟左右,再换水兑佐料再煮熟。煮熟后,肉汤呈乳白色,香而烂和,肥而不腻,营养丰富,老幼咸宜,堪称佳品。

九. 北京市 昌平 北京豆腐脑

北京的传统风味小吃。豆腐脑色白软嫩,鲜香可口。豆腐脑在北京都是清真的,卤的味道堪称一绝,其卤不泄,脑嫩而不散,清香扑鼻。现今的豆腐脑已不是当年的味道,原因在于原料除去黄豆外,都得用代用品,绿豆粉价高,改用白薯、土豆粉,不用口蘑而用香菇。味道大减。器皿也有讲究,用砂锅,砂锅体轻、导热快,特别是可以保持原味,不受金属器皿的影响。 早年前门外门框胡同的豆腐脑白和鼓楼豆腐脑马最为有名,人称“南白北马” 。

制作方法:将黄豆用凉水泡涨洗净,磨成稀糊,加水搅匀,细箩过滤,将浆汁上面的泡沫撇掉,倒入锅中用旺火烧沸,舀出,其余舀入瓷桶内保温将熟石膏粉放在水勺内,用温水调匀,浸入到瓷桶内,往上一提,把石膏汁倒入浆汁内 将另外濎濛的浆汁往瓷桶里一冲,使石膏汁与浆充分融合,静置几分钟后撇去泡沫,凝结起来的就是豆腐脑锅内凉水烧沸,放入羊肉片,用勺搅动几下,水将沸时倒入酱油、口蘑水、盐和味精;水再沸时,倒入芡汁,沸后即成卤。食时把豆腐脑盛入碗中,浇上适量卤和蒜泥、辣椒油即成。

十. 甘肃省 平凉 泾川县 泾川豆腐脑

在陇东,惟泾川豆腐脑叫绝,别处不可企及,这又全公私不分凭泾川土尤其是水的造化,一样的做法,一样的原料,何处无豆腐脑,何处豆腐脑可及泾川?还是玉米高梁高杆作物下带种的?S豆,豆瓣浸泡透,小小石磨一盘,两口子坐在板凳两头手握磨杆你来我往。脸对脸,眼对眼,口对口,转一圈,倒一勺水,转一圈,倒一勺豆,磨了又磨,推了又推,唱着歌谣,说着古今,孩子在远处耍。磨细发入缸内,烧水几大锅,用银箩绸布将那兑好的豆汁或挤或捏或压,浓浓的白白的汁液汩汩从箩布小孔内涌出,一时间盛满了缸,装满了盆。烧豆腐浆,要抢时间,掌握火候,要不多说话,火必须旺,要让豆浆溢出锅沿,又不能溢于锅外,于是拿出勺扬,一扬再扬,百遍二百遍就扬过去了,再用豆腐水或石膏水一点,即刻“坐”了,成块但软软的不成块,软软的又不是稀汤。大瓦缸用布包裹严,盖封紧,那豆味充斥的香气全盖在其中,天明前已挑到街头,另一头是和盘,辣油蒜末盐醋酱油芥末汤得满满,盖一揭,热气香气溢得一方空间里全是豆腐脑味。平平的铲状勺子,一铲一片,东切东去,西拽西来,摇摇欲滴,却晶晶的掉不下来,软软的随手跳跃舞蹈,一下一下,快快的几勺一碗,一碗白白的动着的晶状物体在碗里还动,这动不是汤动,是整体的动,然后操起一铁皮制成的眼

大的平底无边的小勺,点水一般将盐辣子油醋酱油芥末蒜水这么点过去,上面已盖满了红紫白黄的色调,入口,津津生味,口内有水,腮下发酥,双目已紧紧在此物上了,真怪,这时候大街已开始喧嚣,熟人极多,不管女的男的,不管挤过来的人是什么辈份亲朋。不管下雨下雪,身心整个沉浸在晶状妙物上,魂魄全让香气勾住,全部埋着头,集中精力,达到物我两忘的境界。一小勺一划,调合汤汁入内,铲一勺,离嘴寸远。一吸气,地入口,欲品,已滑入腹中。从离开瓦缸、进碗、入腹,豆腐脑总是跳跃着,一口下去,全心烫热。人们一个个埋着头,唏溜唏溜吃着。豆味充斥的香气夹着苦味,正合北方人舌苔喉咙胃觉及视觉嗅觉听觉的需要。一碗下肚,如吃了火。豆味香还回味在嘴里,上班上学开会讲话,久久存二三个时辰。再顺手接个油馍,酥酥的,一口一口就着豆腐脑吃。或有孩子站立双膝内,不哭不闹,辣辣地哈气,却看着大人的嘴动,看着旁人的嘴动,孩子的嘴也不停地动,孩子其实离豆腐

脑几百步远时,嘴已嚅嚅在动了,双目不眨地看着舀、调,大人喂,自己吃,吃毕付钱,小嘴一直这么动着直至离去。小孩挑食,这个香,那个不香,每天早上的豆腐脑却个个都说香,是天0!母亲孕育的时候,嘴最馋最爱吃豆腐脑,父亲也吃,孩子有了胎教,出世就能和豆腐脑达到默契。

泾川豆腐脑,是白、嫩、软、滑、绵、甜、苦、豆气之大集成,谁的发明,谁的发现?学问细得不能再细。平凉人、兰州人、西安人,来泾川出差、调查、蹲点,大干部,

小工人,总要与同伴喝着寻吃泾川豆腐脑,明明身在泾川,还要在豆腐脑前加泾川二字。

上街下街寻,早晨的已卖完,招待所饭店的大鱼大肉不去吃,还要赶到北门市场吃正午出锅的豆腐脑,

一连吃了三碗,心满意足,回去说给家人,家人怨为何不带些来,也就用器具在冷天带了,带了总不如当场吃。于是人人要去泾川吃泾川豆腐脑,你不妨也来尝一尝。如果不调辣蒜,入些白糖可以清火,黄酒冲服可治淋病,营养健身比宫??菜点受用。百年千年,经久不衰。什么都可以变,什么都可以更新,惟此法此食不可变,不可更新。越用古老办法做,越吸引人越增添其风味。无论谁能干,无论今人多么灵慧,发明一种如此小吃叫人尝尝,只怕名字可以取,专家可以配方,然信誉地位知名度却久久打不出去。