一. 江苏省 无锡市 宜兴 宜兴紫砂

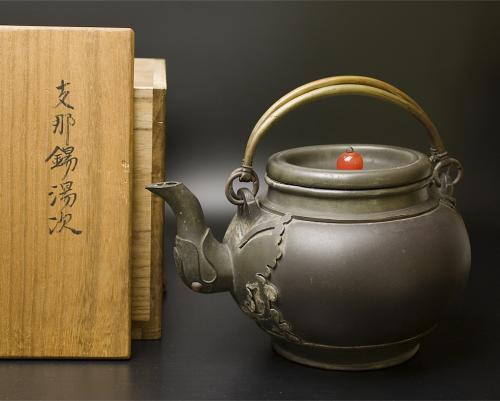

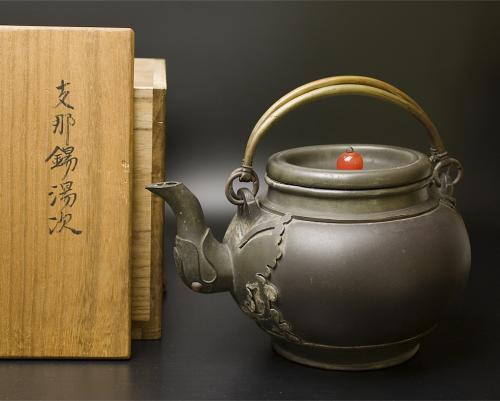

宜兴紫砂为地理标志保护产品。宜兴紫砂陶器始于宋代,盛于明清。1976年,在宜兴陶瓷产区道窑建设工程中,发现羊角山古紫砂陶窑址和大量早期紫砂陶残器,根据专家鉴定,这处古窑的烧造年代在北宋中期。到了元朝,紫砂陶器的烧制工艺逐渐成熟,已开始在器物上题词雕刻。明代中期,宜兴紫砂陶茶具极为盛行,被誉为各种茶具中的上品。清代时,宜兴紫砂陶工艺愈益精湛,开创了采用篆刻、书法和绘画作装饰的新风格。二十世纪初到抗日战争开始前,宜兴紫砂陶器的生产亦颇兴盛,有10多座龙窑常年生产,1932年产量仍高达二百二十多万件。 有茶壶、茶杯、花瓶、花盆、砂锅、人物雕等上千个品种。造型大方,色彩古雅。用紫砂茶壶泡茶不变味,贮茶不变色,盛暑不易馊,持握不烫手,使用年代越久,色泽越发光润。 宜兴紫砂陶是采用一种不同于红色粘土的天然五色陶土--紫砂泥。基本颜色有朱、紫、 米黄三种。泥中含有石英、高岭土、云母、赤铁等矿物质和各种氧化物。在撮氏一千二百 度左右的高温中烧制时,随着温度的变化,砂泥的颜色也随着变化,呈现出黄如梨皮,褐如墨菊,绿如松柏,赤如红枫,紫如葡萄,以及白砂、海棠红、朱砂紫等色。 “紫砂百寿瓶”1984年莱比锡国际博览会上获得金质奖。

宜兴紫砂质量技术要求

一、主要原料

1.产地范围内开采的紫砂矿,主要分紫泥、红泥、本山绿泥三种,外观为紫红色、红色、黄色、浅紫色、绿色、青灰色或黑色。

2.原料化学成分指标:

原料名称

化学成分指标

烧失量

名称

≧(%)

名称

≦(%)

≦(%)

紫砂土

Al2O3

SiO2

Fe2O3

20.0

55.0

9.1

CaO

MgO

0.5

0.6

7.5

二、生产工艺流程

1.工艺流程:原料选取→自然风化→精练泥料→制作成型→烧制→成品→检验→包装。

2.关键工艺要点:

(1)原料加工:原料开采后风化≥180天,细碎后按不同产品过筛(筛孔尺寸0.106mm至1.700mm)目。过筛原料加水混和至含水量达20%至25%,自然状态下练制坯泥。练好的坯泥在封闭条件下自然旋转陈腐90天以后再次进行练泥。

(2)成型:通过拍打、拉坯、雕塑等手工工艺成型。

(3)装饰:在半湿状态下采用雕、刻、堆、画、贴、捏等手工工艺。

(4)烧制:

①烘坯:从室温升至200℃,时间控制2小时至3小时;

②收缩:从200℃升至950℃,时间控制在3小时;

③氧化烧成:从950℃升至最高烧成温度(1050℃至1200℃),时间控制在2小时至3小时;

④保温:保持最高烧成温度0.5小时;

⑤冷却:自然冷却12小时。

三、质量特色

1.感官特色:产品呈紫红色、红色、黄色、浅紫色、绿色、青灰色或黑色等颜色,外表细腻,有砂质感。

2.理化指标:

(1)产品铁含量≥9.1%。

(2)开口气孔率3%至12%,闭口气孔率1%至10%,具有典型的双气孔特征。

(3)吸水率:2.5%至6.0%。

(4)抗热震性:180℃至20℃水中热交换一次不裂。

3. 安全及其他质量技术要求:产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。

二. 江苏省 无锡市 江阴 烩鳝

烩鳝,是江阴历代名菜中的又一道以黄鳝为原料烹制也来的菜肴。其烹制成菜后,酥香松软,咸甜相隔,口味特别适应江阴人的爱好,且营养丰富,故受到历代江阴人的喜爱,能成为江阴的名菜。

烩鳝的烹制方法是:

取粗壮的活黄鳝两条,用开水烫死,抹去其身上的腻味,并去其头,尾,骨,划成鳝丝,粘上蛋清,待用。将炒锅置于灶上,加入油,用旺火烧热。待油温烧至六成热时,则将鳝丝投入,让其炸黄,然后,倒入漏勺,沥去油。

锅底留油后,复移灶上,将炸黄的鳝丝投入,加入黄酒,酱油,精盐,葱姜末和少许高汤,先用旺火煮之,待泡沫溢出,撇去,则加入白糖或冰糖用小火焖之。待糖化,即可起锅,装盆,食用。烩鳝与其他黄鳝菜相比,有不同的特点:既鲜又香,既酥又软,既咸又甜,口味,口感都比较好。

烩鳝,原本是江阴夏季的时令菜,以小暑前后食用的人为最多。其除了能独立地当作菜肴吃外,还能作为盖浇面的浇头使用。江阴历史上的名面――鳝浇面,用的浇头就是烩鳝,故鳝浇面也叫烩鳝面。

三. 江苏省 无锡市 宜兴 宜兴紫砂陶

宜兴紫砂陶为地理标志保护产品。宜兴紫砂陶为地理标志证明商标。宜兴陶瓷已有四、五千年的历史,其中紫砂陶最具特色。其别致的造型、精湛的工艺、古朴的色泽和优良的实用功能,在国内外享有很高的声誉。紫砂陶有壶、杯、瓶、盆等上千个品种,其中紫砂茶壶不仅具有较高的艺术价值,还具有泡茶不走味、贮茶不变色、盛夏不易馊等独特优点。1984年,竹简紫砂茶具在莱比锡国际博览会上赢得金奖。除紫砂陶外,还有被誉为“东方的绿宝石”的宜兴青瓷,以及均陶、精陶、彩陶和工艺美术陶。( 无锡)

四. 江苏省 无锡市 新吴区 无锡银丝面

银丝面是无锡特色名点之一。它选用精白粉,放入鸡蛋,经过糅合,轧成面条,用肉骨头、鸡肉吊汤。银丝面色白似雪,条细似弦,汤清味鲜,柔滑软爽,美味可口,是市内外顾客喜爱的点心。

五. 江苏省 无锡市 江阴 刀鱼面

刀鱼面是江苏省无锡市江阴市的特色小吃。江阴刀鱼面洁白细腻,久煮不烂,既耐咬嚼,又鲜美无比,如再配上火腿丝、蛋皮丝、撒些蒜叶末,更是让人未食生津,堪称一绝。

江阴有一句土话:“面汤甩到眼瞠,宁打耳光不放”,这个宁受耳光也要吃的面就是刀鱼面。

相传在清代,衙署设在江阴的江苏学政大人孙葆元嗜食面条,家厨想尽办法投其所好。农历二月初六,值其五十大寿,正是长江刀鱼上市之时,家厨便用“刀鱼面”上桌庆贺,主人与宾客食后个个赞不绝口。后来,刀鱼面逐步由官吏、乡绅传至各家菜馆、饭店,平民百姓也得以尝鲜。为提高刀鱼面的鲜美度,江阴的厨师也多有改进。

据悉,刀鱼面面条由新鲜刀鱼茸、蛋清、上等面粉加水搅拌,手工擀制而成。汤则由0鸡、筒子骨、猪肉糜、刀鱼头尾、猪骨煲成,煮熟的刀鱼面洁白细腻,久煮不烂,既耐咬嚼,又鲜美无比,如再配上火腿丝、蛋皮丝、撒些蒜叶末,更是让人未食生津,堪称一绝。

刀鱼面的做法:

材料

刀鱼、鸡肉各500克,精白面条600克,猪骨(猪肉也可)500克,鲜汤1500克,精盐20克,绍酒10克,干淀粉10克,熟猪油50克,胡椒粉等味料适量。

制作

把刀鱼去鳞、腮,掏出肠洗净沥干后切成块,烧热锅放熟猪油随后把刀鱼入锅炒干成鱼松状时取出,装入布袋扎紧口仍投入锅中,加鸡肉、猪骨、淋入绍酒,加冷鲜汤,用旺火烧开后改小火煮烂。待鱼肉全部溶化,汤稠浓呈白色时滤去骨刺,剩下1000克左右汤,最后把剩下的鲜汤回锅加精盐20克,绍酒10克,各味料适量,烧开后用湿淀粉勾芡即成刀鱼汁盛起。用这种汁适量下面条即成可口的刀鱼面。

特点

味道鲜美,和中开胃,对润泽皮肤有好处。

六. 江苏省 无锡市 宜兴 宜兴糖芋头

大浦的“香梗芋”,鲜藕,蜜桂花,红米血糯少许。实为时令佳味。据说,上世纪六十年代,刘少奇主席到江南视察,宜兴特意送上了香梗芋,香梗糯,颇得好评。

七. 江苏省 无锡 宜兴 宜兴阳羡茶

宜兴阳羡茶为地理标志证明商标。宜兴是我国久负盛名的古茶区之一,如今这里已是江苏省最大的茶叶产区。在宜兴山区,青山逶迤,绿带萦绕,百里茶区生机勃勃,清香四溢,令人心旷神怡,人称“茶的绿洲”。“天子未尝阳羡茶,百草不敢先开花”,宜兴阳羡紫笋茶历来与杭州龙井茶。苏州碧螺春齐名,被列为贡品。( 无锡)

享誉一千多年的阳羡唐贡茶,当今作为国家级名茶的是“刑溪云片”和“阳羡雪芽”。荆溪云片,外形宽扁挺直,翠绿显毫,泡出的茶,汤色清翠明亮,叶底嫩绿成朵。阳羡雪芽,造型纤细挺秀,银毫披覆,犹如沾雪的幼芽,泡出的茶,汤色润绿透亮,叶底细匀幼嫩如雀舌。两种茶都香气清雅,滋味醇厚,回味甘甜。

八. 江苏省 无锡 梁溪区 无锡“肉骨头”

无锡“肉骨头”的历史有100多年。无锡肉骨头其实根本不是“骨头”,而是挑选近肋骨处的精肉连同肋骨一起烧成。作料有茴香、酱油、陈酒,烧煮时必须用面粉将锅沿封住,用文火烧,烧至喷香酥烂,出锅前用冰糖收膏。其肉汁甜香成糊状,俗称“老汁”。出售肉骨头时,将老汁浇在熟肉上,使汁与肉拌和。无锡肉骨头色、香、味俱佳,看来酱红色,闻时浓香扑鼻,吃进口油而不腻、烂而不糊、甜咸适中

无锡肉骨头分为南北两派,南派以三凤桥肉庄为代表,北派以陆稿荐肉庄为代表。南派用笼圈垫锅,紧汤烧煮;北派使用木接口宽汤烧煮,用菱粉收汤。目前烧煮排骨较著名的店家有三凤桥肉庄、陆稿荐肉庄、裕兴肉店、老三珍肉店等。( 无锡)

九. 江苏省 无锡市 梁溪区 奶油鲫鱼

奶油鲫鱼本是民国初年无锡著名的船菜,烧法是将鲜活鲫鱼开肚去腮洗净,先放入油锅内两面煎透,然后再加入鸡汤与冷水一起烧滚,烧成奶白色的汤 。奶油鲫鱼味浓而不腻,肉质鲜嫩可口。( 无锡)

十. 江苏省 无锡市 锡山区 太湖石

太湖石指江苏太湖产的石头,多窟窿和褶皱纹理,可造假山,点缀园林庭院等人文景观

。古人云:“错落复崔巍,苍然玉一堆。峰骈仙掌出,罅拆剑门开”。把我们引入这种千古名石营造的意境之中。

太湖石为我国古代著名四大玩石之一(英石、太湖石、灵璧石、黄蜡石),因产于太湖而得名,它是指产于环绕太湖的苏州洞庭西山、宜兴一带的石灰岩,其中以鼋山和禹期山最为著名。

太湖古称震泽,又“笠泽”,是古代滨海湖的遗迹,位于江苏和浙江两省的交界处,长江三角洲的南部。大约在100万年前,太湖还是一个大海湾,后来逐渐与海隔绝,转入湖水淡化的过程,变成了内陆湖泊。太湖面积2425平方千米,湖岸线长达400公里,是我国第三大淡水湖。故,古代地质造地运动遗留下了丰富的石材。太湖号称:三万六千顷,周围八百里。而实际面积受泥沙淤积和人为围湖造田等因素的影响,大大缩减,湖底潜出,因此石材料虽然丰富。湖地处江南水网的中心,即使其石使用便捷,由于环保而适当限制开采。太湖石是中国古典园林中常用的石料,或单独摆设,或叠为假山。太湖石原产苏州洞庭山太湖边,由于长年水浪冲击,产生许多窝孔、穿孔、道孔,形状奇特竣削,自古受造园家青睐。太湖石有三种:白太湖石、青黑太湖石、青灰色太湖石。采石工人携带工具潜水取石,用大绳捆绑,吊上大船运往工地造园。 明画家造园家文震亨在《长物志》中写道:“太湖石在水中者为贵,岁久被波涛冲击,皆成空石,面面玲珑。”太湖石属于石灰岩,多为灰色,少见白色、黑色。石灰岩长期经受波浪的冲击以及含有二氧化碳的水的溶蚀,在漫长的岁月里,逐步形成大自然精雕细琢、曲折圆润的太湖石。