一. 青海省 西宁 大通县 余酿皮

余酿皮是青海西宁的特色佳肴,是用麦面为原料,加一定量碱面,用温水调成硬性的面团,多揉搓,在放入凉水中搓洗,洗去淀粉,直到面团成蜂窝状时为止。此面团即面筋。剩的湖水沉淀后,铺入蒸笼中蒸熟,即为“蒸酿皮”。将“蒸酿皮”切成条状,缀以面筋多片,加调料,即可食用。酿皮是青海地方风味浓厚的传统小吃,吃起来辛辣、凉爽、柔韧,滋味悠长。

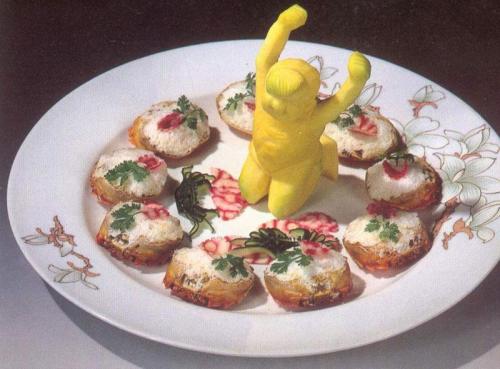

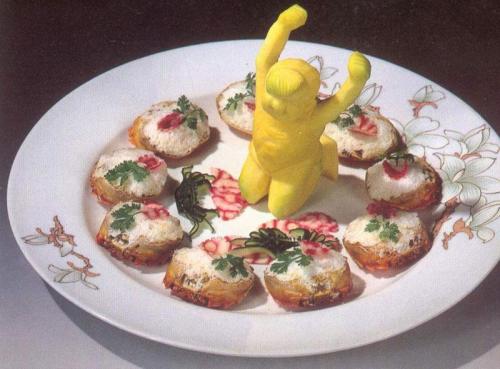

二. 青海省 西宁 大通县 筏子肉团

筏子肉团是青海西宁的名菜,俗称“炸筏子”。将猪的胃壁脂肪膜九俗称蒙肚子油或包肚油)做包裹皮,把肝、肺、肾、脾等,剁成泥,拌入盐、姜粉、花椒粉、胡椒粉、酱油、清油、葱沫、蒜泥等掺入面粉和团粉,拌匀,填入脂肪膜中,再用洗净的小肠管来回密密地扎成一长圆形肉团,两端封口、煮熟,再蒸一个时辰可食。有的做法是把羊肉装入肠中经煮、蒸而成。因形似当地水上运输工具羊皮筏子而得名。特点是肥而不腻,鲜嫩味美。青海各族人民都吃筏子肉团,回族和撒拉族群众多在自己的节日扎羊肉筏子吃;汉族和土族群众都集中在岁尾制作,作为春节的美食。

三. 青海省 西宁 湟中县 加牙地毯

湟中是汉、藏、回聚居的地方,因而藏毯是各民族都爱用的。

湟中的加牙藏毯闻名于河湟有一二百年了

加牙地毯,着实叫人珍爱。这些地毯,大的可铺满数间客厅。小的只是一片坐垫,一般常见的地毯是条形的,铺在床上,睡一人刚好,这些地毯用纯羊毛绒纺织而成,用手去摸毛茸茸的,结实得可以用几辈子。地毯上面是质朴而绚丽的画面,有山、有树、有云、有海,使人不得不为地毯匠人的手艺而惊叹。

地毯何以出自加牙,还有许多故事。加牙是原马场藏族乡一个小村,据说嘉雅活佛一世格桑欧珠就生于这个村,那时这个村不叫加牙,而叫孤山庄,自从出了嘉雅活佛后才把这个村叫加牙,还把北起陈家滩,南至黑城的一片地域通称为加牙滩。

湟中县造毯艺术是从加牙开始的。清朝道光年间加牙村来了一名流浪汉,祖籍宁夏。人称"薜爷"这位"薜爷"被好客的加牙村人留住,竟一住不再回去,谁知这位"薜爷"自幼学得一手做地毯的好手艺,在加牙村带出了几名徒弟。"薜爷"去世了,地毯手艺却留在了加牙村。

本世纪20年代初,加牙村出现手工地毯作坊,一片片地毯走向村外,加牙地毯的名声也一天天大起来,30年代初,西宁出现了开办地毯专业的职业学校,青海军阀马步芳常派人来加牙村抓匠人去授课,生活待遇极差,还加上打骂,匠人们东躲西藏。解放后,青海办起西宁地毯一厂,加牙村的人们纷纷拥向厂内放开手脚大做地毯。

走进加牙村,家家户户织毯忙。织毯的多是村姑们。她们用灵巧的手将毛线一根根缠绕到事先持好的竖线上,然后用小裁刀割断。一块地毯,就这样一根线一根线地用手工编织而成。毛线是五彩的,村姑们按事先构思的图案编织,等地毯织完已经是一块有图案的艺术品了。这些地毯又用剪刀进行打磨,平整而美观。

四. 青海省 西宁 城西区 鸳鸯芙蓉发菜

鸳鸯芙蓉发菜是青海西宁的特色菜。鸡脯肉剁成鸡茸,加生姜、花椒等调味品。在柔软的蛋皮上薄薄摊上鸡茸,再铺一层发菜,卷成筒,蒸熟,改刀,放入碗中,灌入调味液,蒸五分钟,扣盘,浇上汤汁即可。特点是色彩素雅,造型美观,汤清味醇,鲜香可口。

五. 青海省 西宁 城北区 七十味珍珠丸

七十味珍珠丸成方于公元八世纪,原系藏医经典方剂二十五味珍珠母丸,始载于藏医古典巨著〈〈四部医典〉〉中。选用生长在世界屋脊特殊生态环境下的天然、珍贵、稀有药材,采用现代科学方法与传统工艺相结合的方法精制而成。安神、镇静、通经活络、调和气血、醒脑开窍。用于“黑白脉病”、“龙血”不调;中风,瘫痪、半身不遂、癫痫、脑溢血、脑震荡、心脏病、高血压及神经性障碍。 本方根据藏医学原理, 经一千多年的临床实践证明,本品对血压失调、脑卒中及其后遗症、癫痫、脑动脉硬化脑、脑血栓、心肌梗塞等心脑血管疾病,四肢麻木,拘挛僵直、角弓反张等神经系统症状有确切的疗效,无病者服用具有滋补健身,抗衰老等功效。

六. 青海省 西宁 城东区 西宁毛地毯

西宁毛地毯为地理标志证明商标。特定品质

青海藏系羊的羊毛为原料,做工精细,具有坚韧耐磨,富于弹性、质地柔软、光泽晶亮等优点且使用年代越久,光泽度越高的特点。

文化典故

青海生产地毯的历史悠久,是全国最早生产的地区之一。据《纺织史话》记载:1960年在青海省都兰县发现的古代建筑遗址出土一块“8”字扣毛毯残片,距今已有四五千年历史。东汉时,青海湖地区已流传栽绒地毯的编织工艺。

七. 青海省 西宁 城中区 腊八麦仁

青海风味食品。用脱去皮的小麦粒和切成小块的牛、羊、猪肉佐以调料熬煮成的粥。本地群众一般在农历腊月初八吃麦仁,有的地区也有在农历二月初二吃麦仁的习俗。在农村,选择洁净冰厚的河滩凿一个冰臼,放进麦粒,用石杵或木棒捣锤,使麦粒脱皮,有的也用石碾脱皮。麦仁在腊八前一晚下锅熬煮,先将牛、羊、猪肉块在熟油锅中爆炒,加盐、花椒、姜、大香等调料,然后加水,倒进麦粒,烧沸后用文火慢慢熬煮,并不时搅动,以免粘锅烧糊。至腊八早晨肉烂麦仁熟,成为粘稠别有风味的麦仁。吃时再加上蒜苗丝,则香味更浓。

八. 青海省 西宁 湟源县 湟源排灯

湟源排灯为国家级非物质文化遗产。

湟源排灯为国家级非物质文化遗产。湟源排灯流传于青海省湟源县城关镇,其产生可追溯至清代嘉庆、道光年间,当时内地客商云集湟源县城,湟源城内商铺为招揽顾客而纷纷制作名号招牌,招牌内插蜡烛,夜晚一点亮便熠熠生辉。后来各商铺的名号招牌制作得越来越精致华美,成为带有底座而形态图案各异的牌灯,横跨街道的大型排灯即是在牌灯基础上改制而成的。

文化:湟源排灯起源于清代中期,流传于青海省湟源县城关镇,其产生可追溯至清代嘉庆、道光年间.至今已有200多年的历史。当初街市商家为在夜间招徕顾客,纷纷制作商号广告招牌,内燃蜡烛,十分醒目,此后又逐步发展成为有底座、图案、形式迥异,能横跨街道的排灯,每逢元宵佳节便进行展出,成为湟源县城的一大文化亮点2006年,湟源排燈被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

工艺:湟源排灯的框架用上好木料制成,框边雕刻精细考究,其形状有长方形、马鞍形、扇形等,一般长2米,高0.6米,厚0.4米左右,前后面分3至6档,每档画一图案,内容为商家自选的历史人物、典故、山水花鸟等,各图之间相互关联,里面仍用蜡烛点亮。入夜以后湟源城街道上一排排排灯交相辉映,绚丽多彩。此俗一直沿袭到清末民初,并得到当地商会、火神会的支持,每年正月十五元宵节期间都会举行排灯展挂活动。

九. 青海省 西宁 城西区 擀面

青海的擀面有四种作法:一是长面,即面擀好后,切成长状,调以臊子叫“臊面”,吃这种面招待客,有“长福长寿”、“长来往”之意

二是凉面,即面擀好后,切成细长条,煮熟拌上青油冷却即食

三是旗花,又叫寸寸子,即将擀好的面(稍厚)切成2寸长条状

四是麻食儿,即将擀好的面切成正方形后,将一对角捏之。( 西宁)

湟源排灯为国家级非物质文化遗产。湟源排灯流传于青海省湟源县城关镇,其产生可追溯至清代嘉庆、道光年间,当时内地客商云集湟源县城,湟源城内商铺为招揽顾客而纷纷制作名号招牌,招牌内插蜡烛,夜晚一点亮便熠熠生辉。后来各商铺的名号招牌制作得越来越精致华美,成为带有底座而形态图案各异的牌灯,横跨街道的大型排灯即是在牌灯基础上改制而成的。

湟源排灯为国家级非物质文化遗产。湟源排灯流传于青海省湟源县城关镇,其产生可追溯至清代嘉庆、道光年间,当时内地客商云集湟源县城,湟源城内商铺为招揽顾客而纷纷制作名号招牌,招牌内插蜡烛,夜晚一点亮便熠熠生辉。后来各商铺的名号招牌制作得越来越精致华美,成为带有底座而形态图案各异的牌灯,横跨街道的大型排灯即是在牌灯基础上改制而成的。