在布朗族的婚礼习俗中,举行婚礼时众人要进行爬竿比赛,新娘必须拿出自己在婚前精心刺绣的“棉包锦囊”,内装五谷、银饰等物,挂在竹竿上,比赛结束将“囊”赠给胜利者,以示吉祥。

在布朗族的婚礼习俗中,举行婚礼时众人要进行爬竿比赛,新娘必须拿出自己在婚前精心刺绣的“棉包锦囊”,内装五谷、银饰等物,挂在竹竿上,比赛结束将“囊”赠给胜利者,以示吉祥。

材料

鸡大腿肉1块

调味料

非洲鸡酱5大匙、水100ml

腌料

味好美葱姜蒜粉1~2茶匙、盐1/4茶匙、料酒1~2茶匙

做法

1,鸡腿肉洗净沥干后去骨,用刀在没有鸡皮的那一面划上几刀,这样肉会更易熟并入味,煎好后也不会缩得很厉害;

2,加入腌料腌制30分钟左右至入味备用;

3,热油锅,以中火将做法2的鸡腿肉煎至8分熟;

4,加入做好的非洲鸡酱至做法3的锅内,煮滚后开小火,直到锅内汤汁收干即可;

5,人多的话可先切成小块再浇上酱汁摆盘会更方便大家一起食用。-

喜瑞果树—生长于水果天堂南非,凭借充足的日照,适宜的气候,肥沃的土壤以及无污染的生态环境,孕育出享誉世界的高品质新鲜水果。大西洋、太平洋季风汇合于非洲大陆的暖流,为喜瑞果树的生长提供最佳温床,而只用天敌防治病虫害的独特方法,使得喜瑞水果几乎没有农药残留,成就新鲜水果的卓越品质。

目前市场上的果汁绝大多数系由水加浓缩浆还原而成。但这种以浓缩汁勾兑的果汁与纯鲜榨果汁相比,其品质可谓有天壤之别。果汁在高温蒸发浓缩过程中,其重要营养成份将受到严重破坏、独特的果香也随蒸气挥发殆尽,因此加水还原后无论是口感、香气还是营养都远远无法达到100%原果汁品质,因而只能通过大量添加香料等弥补口感与香气上的不足,过多的添加剂难免对人体造成损害。而喜瑞果汁则由新采摘水果纯鲜榨而成,为100%水果原汁,绝不添加任何水、糖、防腐剂等成份,天然品质将水果的香气、口感与丰富营养完美保留,为您呈现清新自然的甜美吸引。

傈僳族男子服饰,上身穿一件用10多个麻布丝纽子对排相扣的麻布对襟短农;个别地区男子着长衫,下穿一条大裆麻布裤子,有的头戴瓜皮小帽或以青布包头,或不戴帽而喜蓄一咎发辫缠于脑后。头人及个别富庶人家的男子,则爱在左耳上戴一串大红珊,以表示自家富有,在人们心目中和社会上享有的荣誉、尊严和地位。大多数男子脚穿自家编织的草鞋或用麻线编织的麻草鞋。特别不可缺少的是,成年男子都要左腰配腰地右腰挂一个用熊等兽皮制成的箭包,用来盛箭,身背导弓,犹如一名武士,给人有一种粗护、洒脱、刚毅、威武的感觉。

傈僳族妇女的服饰又与男子截然不同,它给人的感觉又是美观、大方。妇女习惯在前额打一种人字形状的叠式包头,头缠丈二长的黑布绕子。而年轻妇女的头饰打扮要分三层底为黄色或蓝色,二层用花毛巾,三层为青包布。傈僳族妇女不论老少,都喜爱戴银耳环,手戴镯子,年轻妇女则显示自己年青漂亮,再配戴一些贝壳、银币等装饰品,有的还成串挂于胸前,妇女下身着用火草或白布、青布加工制作的百格裙,裙长及地,走起路来人如在云中,蹲下裙散开,又如人在花中。妇女多数腰系自制的白麻布腰带,带上绣有花、叶图案。脚穿布鞋或胶鞋。这种装束使傈僳妇女行走时长裙摇曳摆动,显得购娜多姿,有一种独特的风韵,使人见之不忘。

1949年后,随着生产的发展,生活的改变,傈僳族人民的服饰发生了明显的变化,古朴风雅的服饰添进了现代风采,让傈僳族服饰变得更加绚丽多彩,就象那开放的马樱花,散发出独特的芬芳。

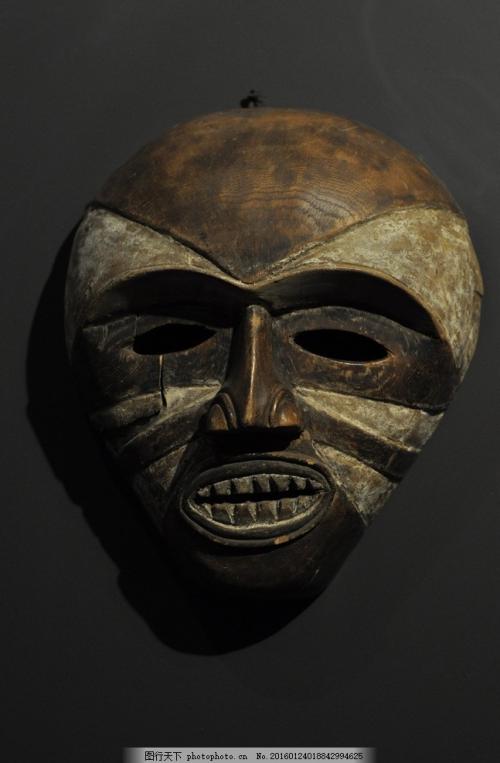

面具在造型上大致可分为一般面具、面具顶饰、盔形面具、肩荷式面具、装饰性面具,多 尼日利亚约鲁巴族盔式面具

以人面、动物或人面与动物相结合造型。这些人面形象千差万别,有的仅有眼眶、龇牙咧嘴、恐怖至极,有的双目微睁、嘴角微翘、优雅娴熟,有的眯着眼睛,似笑非笑,神秘莫测……不过也存在粗犷、稚拙、淳朴、简约的风格共性。这种具有独特艺术表现力的面具很容易把欣赏者引入一个玄妙-的世界,却又往往让欣赏者忽略了其艺术表现手法的高超性,而急于去探究、解决这些形象是什么,从哪里来,用来做什么等种种疑问。也许这就是非洲面具的魅力所在,让人惊叹于艺术而瞬间又忘却了艺术。

面具材料

一般来说,出于佩戴方便的考虑,非洲面具雕刻多采用软质木料,往往先刻成圆雕,再从中间剖开挖空。有的面具完成后还会用植物或矿物颜料染色。染色后的面具,不但能对人造成更大的视觉冲击,而且也有利于长期保存。在有些部族中,色彩也是显示面具功能的一个标志,如用于丧葬仪式的面具往往被涂成象征死亡和阴曹冥府的白色等。

面具与拜物教

在广袤的非洲大陆,虽然众多部族之间的具体信仰千差万别,但大多数部族都信奉“万物有灵论”的拜物教,他们相信世界上所有的东西都有灵魂,尤其是很多常见的动物形象如羚羊、大鸟、牛头、象首、蝴蝶、鳄鱼、蛇等,被很多部族视为神灵偶像或是力量、权力、才智的象征而雕刻在各式各样的面具上。如科特迪瓦塞奴佛族面子中的大鸟形象是塞奴佛部族先祖的精神象征,具有神秘和超能的力量。鲍勒族面具常取动物身上最强有力的部分——双角来造型。他们相信佩戴这样的面具在热情的鼓乐声中夸张模仿该动物的表演,就会获得相应的神力。当鼓点、舞蹈节奏逐步加快,全场情绪升至最高点时,这种力量便会神奇地传递给部落中的每一个成员。

面具与约鲁巴族

在尼日利亚的西部还有着一个极具艺术天分的古老民族——约鲁巴族。这个民族的典型面具是一种结构复杂的盔式面具,具有脖颈粗大,嘴唇圆润丰满,眼睛圆睁,瞳孔突出,两边面颊各有三条纹饰的普遍特征。据说这类面具表现的是长期以来控制这一地区绝大部分贸易的女人。面颊纹饰是富有和美的标识,顶部雕饰是用来显示女人的各种非凡能力。随着时代发展,现今还有的在面具上部上雕汽车、摩托车和冰箱,以体现她们在部落里不一般的经济实力。

面具与班巴拉族

班巴拉 非洲面具

族作为马里最大的民族,最出色的面具当属“契瓦拉”羚羊顶饰。这类面具其实是指面具的顶部结构,只能够顶在头上,而不能用来遮挡面部。“契瓦拉”是班巴拉族神话传说中的祖先和崇拜的英雄,是文明的传播者。班巴拉族具有悠久的农业传统,相传,是羚羊契瓦拉教会了他们耕种的秘密。因此每年到了播种、收获季节,人们便会穿上五彩衣服,头戴羚羊顶饰,成双成对地在农田中载歌载舞以向契瓦拉祈祷或庆祝丰收。这类面具一般有水平和垂直两种造型方式,有的与人像或其它动物形象相结合,风格简练夸张,充满动势与力量之美,表面多雕琢有精美的花纹

面具用途

此外,从尼日尔河一带迁徙到几内亚来的巴加族的尼姆巴肩荷式面具也非常具有特色。这类面具体积很大,有的重达五六十公斤,下部有四个支撑的腿,用以扣在佩戴者的肩上,不过佩戴者一定得是身强体壮的男子才可以,而且肩上通常还需垫上一件宽大的棕榈衣服。

宗教种族

在非洲,面具的种类、雕刻样式、风格极为丰富,即使同一部族、同一题材的面具,形象上也绝无雷同,这反映了非洲雕刻家高超的艺术水平和大胆的创新精神。但雕 刻家最先强调的还是面具的社会功能,注重共同体的、非个性化的情感流露,而且多是围绕着祈雨仪式、婚丧嫁娶仪式、播种丰收仪式、成年仪式、巫术仪式等各种神秘的宗教活动进行创作。其中不同造型的面具还有着不同的功用。如在科特迪瓦、马里等地区有着一种双面造型的面具,是通常用来见证部落青年男女相爱,象征浓烈爱情的结婚面具。

日常生活

除了宗教仪式外,非洲部落的日常生活中也时常会用到面具。如部落秘密会社组织的执法者带着面具惩罚品行不端者,首领命令属下带着面具征收捐税、宣传防火,巫医戴着面具给病人医治等。在这样的活动中佩戴面具,一是代表着权利与威望,可以给人以震慑;二是可以掩盖身份和面貌,有效的防止别人报复。

娱乐舞蹈

还有一些纯属娱乐用的面具,是给那些表演舞蹈和滑稽戏时的丑角、乐师等佩戴的。这类面具通常五官变形夸张,形象怪诞,充满调侃讽刺趣味。像尼日利亚的约鲁巴族、马里的多贡族有一种被称作“假面舞”的舞蹈,表演者戴着奇形怪状的面具,以幽默的方式去表现外国人的穿戴和他们奇异的举止,反映了不同民族在社会风俗、生活习性上的一些巨大差异。

非洲植物资本丰厚,大多数国度的林木都是土生土长,但莫桑比克的腰果林倒是破例。16世纪,几个葡萄牙人从巴西带来几颗腰果种子,试种在莫桑比克沿海,后果大获成功。人们纷繁引种,本地数目很多的猴子也在迁徙中将种子四处传达,加上这种树不娇贵,无需看管就能顺畅生长,在不长的工夫里便掩盖了莫桑比克全国。美洲大陆曾从非洲引进了很多热带经济作物,腰果树在莫桑比克的“无心插柳”,可以看作是南美对非洲的“报答”了 。

捕蝉是在夏季,每天傍晚,蝉群落在草丛中时,蝉翼被露水浸湿,不能飞起,妇女们就赶快把蝉拣入竹箩里,回后后入锅焙干制酱。蝉酱有清热解毒,去痛化肿的医疗作用。

傣族人普遍喜食蚂蚁蛋,经常食用的是一种筑巢于树上的黄蚂蚁,取蚂蚁蛋时,先将蚂蚁驱走,然后取蛋,蚂蚁蛋大小不一,有的大如绿豆,有的小如米粒,洁白晶亮,洗净晒干,与鸡蛋一起炒食,其味鲜美可生食又可熟食,生食时制酱,熟食时用鸡蛋穿衣套炸,常用的酸果、苦瓜、苦笋、冲天椒,辅以野生的花椒、芫荽、蒜、香茅草,风味纯正,清洁卫生。

南渡江是一条横穿在两座大山之间的河流,冬天的南渡江,水流不是很充沛,静静的蜿蜒向南。在南渡江上,有一座拱桥,连接着公路,每每都要从此路过。桥的两边,坐落着几户农家小屋,我要说的南渡江的“美人鱼”就是在这里发现的。

大家一定奇怪了,南渡江的“美人鱼”是人还是物?又或者是不是生长在南渡江里的怪兽?呵呵

,它们确实是生活在南渡江里的,但是它们不是怪兽,它们是南渡江的居民在南渡江里打起来的小鱼。但是,我为什么要叫它们“美人鱼”呢?那就是有来由的了。

南渡江的“美人鱼”长约10厘米左右,浑身黑黑的,身形细长,曲线优美,行动敏捷,要抓到它们可要费点功夫。你会说,这跟普通的鱼类也没有什么区别。哼哼,那我就告诉你,南渡江的“美人鱼”不是美在外表上,而是美在用“美人鱼”熬制的那锅香浓的鱼汤上,美在南渡江美丽的景色上。

南渡江桥的西侧有一家餐馆,就在路边,一下车进门,餐馆的主人就热情的招待我们。为我们沏茶倒水,安排我们落座。因为是常客,所以

,主人知道我们都要些什么,当然就是这道“美人鱼”汤啦。主人把我们安排好后,就到厨房里忙碌起来。我常常就是在这个等待的时间里,端着一杯茶在窗前欣赏南渡江的美丽景色。人往高处走,水往低处流。所以我常常想,南渡江的水应该朝着南边汇入更大的河流然后到达海平面,融入大海。南渡江的四周都是挺拔险峻的高山

,非常险要,架在公路上的桥,就像一只轻盈的燕子,越越欲展翅飞翔的样子。若是遇到夏天,我一定会忍不住下到桥下去

,掬一捧清澈的河水,瞧一瞧水里欢蹦的鱼儿,唱一唱土家人民欢快的歌儿。常常在我遐想之际,店主人就已经开始招呼我们入座了。每每这时大家都迫不及待的围在了热气腾腾的火炉旁边。

刚开始,我对这鱼儿是很不以为然的。心想一个简陋的农家小院能做出什么像样的美味佳肴?初见这锅鱼汤的时候,我都没有把它放在心上。黑黑的十几条鱼整齐的堆放在锅里,都头朝里的堆成圆圈。围绕着它们的就是一锅跟牛奶质地差不多,但是又比起牛奶来有点发黄的汤。我们一起的罗哥还没有上米饭的时候就对店主人说:“给我多添一个碗和勺子!”当时,我就感到奇怪,罗哥就对我说:“他们这里的鱼汤是很不错的。”这下,我开始仔细的端详起这锅鱼汤来,它的汤虽然没有很多大厨标榜的奶白色,但是,看上去却是那么的自然而成,感觉它就应该是这样的。鱼肉被熬得酥香软烂,好像把自己都溶解在汤里,这时的汤就显得是那么的厚实而稳重。我带着试试的心情用小勺舀了一勺汤送入嘴里,我立刻被它的味道所折服。这汤里有鱼的鲜香,一口汤汁入嘴,让人觉得柔滑而细腻,香气在唇齿之间流串,让人感到无比的温暖和踏实。当你徐徐的把它吞进喉咙里时,嘴里又留下了一股子淡淡的苦味。这苦味让我觉得这汤更加的让人回味。之后,肯定不说大家都知道了,我也学着罗哥,刻意的另要了一只碗,因为我要把这汤喝个够。

酒饱饭足之后,大家又要启程了,我们坐上车,店主人也站在店门口为我们送行,她总是远远的站着,一直到我们的车转过一个弯再也看不见她。

人们常说,大隐隐于世。在很多人们忽略的地方,总是会带给人一些意想不到的惊喜,真正美丽的东西不是只存在于灯红酒绿的地方,在这青山环绕的地方,也有这让人久久不能忘却的情怀。

南渡江的“美人鱼”你觉得美吗?如果你有时间,路过南渡江时,不妨也来品味她的美,相信我,你一定不会后悔的!

凡是到过非洲的人,无不被非洲的野性所吸引,从威猛高大的非洲狮,到悠然漫步的非洲象,从罕无人迹的非洲荒漠到碧浪滔天的非洲海角,每一处都体现着非洲毫无掩饰的原始魅力。在非洲这块辽阔而神奇的土地上,有着悠久的传统艺术,那是幽玄与瑰丽,粗犷与妩媚的交融。而非洲的雕刻艺术则更具一格,曾在无数人的心中激荡并引起美的思索。毕加索则毫不客气地说,世界上真正的艺术在中国和非洲,而西方根本没有艺术可言。

非洲的雕刻并不刻意追求形象的逼真

而是用整体写意的手法,脸上的两只眼睛无非是随意戳上的小洞,嘴似不经意拉出的一条开口,鼻子则概括成简略的几何形,身上的造型只取其势去其形,头饰与耳朵的夸张似乎是人神之间的一种意境。据说毕加索的立体画风格就是得到了非洲几何形状面具的启发。这类大写意的手法,不求外形的逼真,不重细节的刻划,局部看,显得十分随意简单;整体看,却透露出一种活泼鲜 非洲木雕

跳的内在生命。木雕是非洲雕刻的主要载体,它的地位如石雕于欧洲,如陶瓷于中国。木雕艺术代代传承,学徒经过三年左右的观察和模仿逐渐掌握这一技能,当然,最后没有结业考试。雕刻者或全职或兼职,这取决于周围的需求,在他们的社会里这些艺人备受尊敬(苏丹西部除外)。木雕一般由整块的树干雕刻而成,很少有拼接的作品。斧子、扁斧、凿子和锤子等是主要的工具,完成的作品一般通过烧烤或者用木灰着色,色彩则来自植物和矿物质。由于多用未完全干燥的木头雕刻(据说是为保全它的灵魂),收藏非洲木雕要格外注意保养,防止裂缝出现。

非洲的雕刻多为宗教题材

包括面具在内的雕刻造型全部为静态,而且多为单个人物。雕刻并不注重写实,而是试图展现一种自然的本性。他们大多认为有一个万能之源的神,他能使一切生命运转。人们借助宗教祭祀仪式,让这些神灵降临到雕塑里,并从它们那里获取神灵的庇护和智慧。他们相信死者永远存在于活人中间,而木雕正是其祖先灵魂的化身。也许是为了让灵魂有较大的空间栖身,非洲人物形象的头部显得格外突出。美国第斯曼夫人曾恰当地为非洲的艺术作结:“非洲的艺术制作,不是徒供欣赏,而是为神灵与王者服务。而其作用,非为装饰,过去以迄现在,都是为社会生存而表达与支持他们的基本精神价值。”

艺术风格

热带非洲有着悠久的历史和光辉的艺术传统。当我们看到黑人民族热情奔放的舞蹈听到激昂动人的鼓声的时候,不由得会想起另一种无声的艺术——黑非洲雕塑文化。尼日利亚的雕刻艺术代表着非洲雕刻艺术的精粹,凝聚着黑人祖先的灵巧智慧。尼日利亚的雕刻包括诺克雕刻、 非洲木雕

伊费雕刻和贝宁雕刻,有石头的、青铜的、赤陶的和象牙的多种材料。伊费和贝宁雕刻精致优美,几乎可与同时期的欧洲雕刻媲美。甚至某些带有种族偏见的西方学者认为,这些杰作根本不能出于上古黑人民族之手,而是埃及、加太基、希腊、罗马或葡萄牙大师创作的。实际上,这些优美别致的作品都是非洲黑人艺术家独立创作出来的。

非洲原始木雕像

与欧洲雕像不同——没有正常的人体形态,没有复杂的动作,也没有多人物的构图,而是通过非常夸张变形的手法来表现。这种怪诞的雕像造型是非洲原始部落对客观世界的心理反映。在非洲木雕作品中,存在着一种感人之深的纯朴、稚拙、粗犷,并富有纪念性和节奏感。在原始部族的生活,黑人们认为,死亡不是生存的终结,而是生命的另一种转移。他们强烈崇拜死者,认为死者永远存在于活人中间,相信他们有超自然的力量。但是黑人们认为灵魂需要一个新的躲避场所——就像人的躯体一样,在那里灵魂才能继续生存。于是他们创造了雕像来容纳死者的灵魂;雕刻作品被看作是一种具有魔力的神物。因此对于黑人来说,雕像是不是酷似人像无关紧要,主要是给幽灵制造一个栖身之处。他们认为宗教仪式用的小雕像是祖先灵魂、大自然的灵魂、神祗灵魂的化身,认为小雕像附着灵魂的本性。

木料是非洲黑人雕刻家们使用的主要材料

他们既使用软木,又使用硬木。硬木有铁木、红木和乌木。用硬木制成的小雕像,表面平滑光亮;用软木制成的小雕像,表面粗糙,并被涂上白、黑、红褐三种鲜艳的颜色。人像通常是用一根木料雕制成,往往呈直立状态,没有任何转身姿势,没有手势动作,看似僵硬固定。然而非洲木雕具有真正艺术作品的特点:节奏感!黑人艺术家通过安排雕像的各个部分的体积、形式及空间位置,使手中的雕像表达着各种感情。他们赋予雕像不同的节奏,使作品产生出稳定感或灵巧感、重量感或轻盈感、宏伟感或优雅感。

非洲木雕人像的面部表情的形式多种多样

每—种类型经过许多世纪的演变,又发展为无数种变体。雕像艺术家经常在椭圆体的头上直接雕刻上五官。雕像的眼睛是杏核眼,微微凸起,没有瞳孔,一条竖的细缝贯穿眼睛中间,形成一种忧郁的眼神。还有用白色贝壳作眼睛,甚至用钉子、玻璃珠子等发光材料作眼睛。雕像的嘴在面部表情中起着很大的作用,用一条宽的或窄的缝隙来表现。缝隙中,有时表现出牙齿,但很少刻出嘴唇。非洲木质雕像之中,最具盛名的有巴库巴族国王雕像等。