石子馍是颇受群众喜爱的传统食品,又名古鏊饼。由于它历史悠久,被称为我国食品中的“化石”。石子馍的原料是面粉、碱面、精盐、熟猪油、鲜花椒叶等,经和面、加工石子,制坯焙焙几道工序制作而成,其特点为酥松荃香,易于消化,携带方便,利于储存。石子馍是渭南农村孕妇产后常吃的食品,也是馈赠亲友、招待佳宾、出外旅行的必备佳点。

河南省洛阳市宜阳县韩城镇在豫西的国道、省道、县道的两边,“正宗韩城羊肉汤”的招牌随处可见。这种小吃出自宜阳县的韩城。

正宗的韩城羊肉汤,讲究鲜、肥、清、辣四个字。首先是鲜,选择肥壮的山羊,当天宰杀,当天下锅,入口即知是现杀现卖;其次是肥,一羊一锅,定量加水,原汁原味,肥而不腻;再次是清,韩城羊肉汤不用粉芡,各种佐料袋装入锅,汤色清澈透明,毫无混浊油腻之感;最后是辣,韩城羊肉汤要的是鲜香扑鼻的微辣。熬制辣椒油最为讲究:选用色泽鲜亮、辣度适中的上好辣椒,磨成碎面儿,放入羊油炼炸后,用文火熬煮,最后晾凉制成辣椒油饼,舀汤时根据客人口味轻重酌量加入。

韩城川原户户养猪,逢事请客,必杀猪招待,既经济,又盛情。经过一代又一代的实践,终于创造出了不同形色的猪肉系列菜肴,典型者,当推“十三花”。

“十三花”就是十三道菜。分别为“五大、五小、一糕、一汤、一丸子”。“五大”即红肉、白肉、酥肉、杂烩(雅称“全家福”)、蛋卷;“五小”即烧肚丝、烧腰花、烧肥肠、烧蹄筋、海带粉;“一糕”为甜糕,“一汤”为勾芡甜汁;“一丸子”为瘦肉丸子汤。十三个菜上完之后,再上主食。主食多为馍菜。菜一般为四个,称“四座菜”,两热两凉,两荤两素。两热为炒肉丝、炒白菜加猪肉臊子(俗称“小炒”);两凉为凉拌三丝和醋溜白菜(或醋溜莲菜)。

“十三花”的制作,是将猪身不同部位的肉,经煮、炸、蒸、烧等工艺分别做成。如:将猪头及猪心、肝、肺等卤制成凉肉,作下酒菜(此道菜不列“十三花”之数)。将膘肉经煮经烧,制成红肉。用瘦肉剁泥经炸,制成丸子,将猪肉下赘部分切成细条,加粉面、水、鸡蛋、调料等成稠糊状,放入油锅炸成酥肉。“五大菜”以清蒸为主,将以上各种半成品分别装入专用的“蒸碗”,并加入适量菜蔬、粉条、薯块等“底菜”,上笼蒸约一小时。上席时,将蒸好的肉翻入大碗,浇上调好的清汤,在顶端放置半个蒸熟并染红的蛋清(取掉蛋黄),称“红顶席”。这个“红顶”,如清代-头上的红宝石帽顶,象征富贵、高升,体现出典型的士大夫食文化色彩。“五小”以烧为主,将事先煮熟切好的肚丝、腰花、肥肠、蹄筋等,不用上笼,用勾芡的汤烧制,其特色是姜、胡椒、醋等调料出头,略显出酸辣之味,与口味清淡的“五大菜”有别。

“十三花”的吃法也颇具特色,开席前,先上凉菜,器具为尺五见方的红漆木盘,有盖,俗称“合子”,内分九格,分别盛入酱肉、酱肝、卤肉、石花菜、发菜、排骨、靠骨肉、耳丝等,开席时,侍者揭去合盖,由主人逐席敬酒,然后同席人互敬互饮。下酒菜用过之后,即上主菜,这时即去掉酒盏盘,不再饮酒,这也是“十三花”酒席的一个特色。上菜的次序是一大带一小,一般第一道菜先上“全家福”,象征平安、福寿之意。上新换旧,桌上始终保持两菜,当地人称之为“流水席”。“五大”、“五小”上完之后,端上清水,涮过勺、盏、筷子,再上甜糕、甜汁,之后便上丸子,表示“圆满完结”之意(“丸”、“完”谐音)。最后,上四座菜,并上主食。这是“十三花”比较原始而传统的吃法。

“十三花”用菜忌用萝卜,这也反映出了当地的经济基础和人们的食文化观念。

“十三花”的特点是:⑴巧妙利用了猪身上的各个部位,体现了围绕全猪作菜肴的指导思想。⑵最大限度地运用了多种烹调手法,因而作出的菜形、色、味各不相同,并形成了以清淡为主的风味特色。⑶后期制作工艺简单而程式化,省时且便于大量制作,适应了红白大事人多就餐的需要。

来源:韩城之窗

韩城的馄饨与众不同,非常之小,只有成人指甲盖那么大。大概一百斤面粉,能够包3-5万个这样的小馄饨。做工细致,有模有样,有棱有角,好吃好看。

馄饨的制作较为繁杂,一般是年前家人捏馄饨,或邀请邻居帮忙,抽出一天时间捏馄饨。一般需要:白萝卜做馅(洗净——切丝——滚水中除去暴味——捞出后挤干水分——剁碎成馅——调之以十三香、盐拌匀——待用);面粉(清水和面,稍软,用擀好后,切成2-3厘米正方小块)。捏时整齐摆放在篦子上,上笼屉蒸,大概30-40分钟即熟。然后从篦子上剥落,晾干后存放。

任何东西到了地方都有不同的风味,韩城的小吃也一样,韩城馄饨在韩城就有不同的叫法,分为好多种。

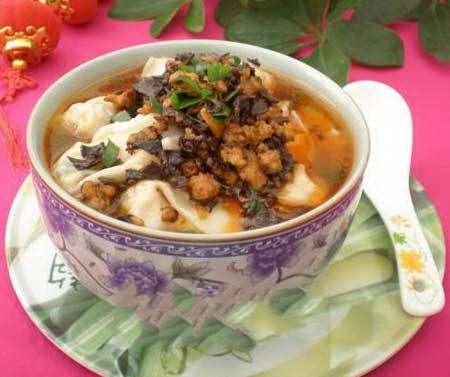

臊子馄饨,就是将事先捏好蒸熟的馄饨用开水泡软,再浇上精心调制的猪肉臊子汤。这种臊子馄饨与外地的馄饨比较,明显不同。外地的馄饨面皮薄而较大,用竹签在面皮上抹点肉泥、对角卷起,然后将另外两端捏合,煮熟,带面汤,调上调料即可。韩城馄饨的面皮仅一寸见方,以白萝卜末作馅。制作时,在面皮上放上少许馅,由下向上折起三分之一,再向上折一次,然后以一手之中指为轴,用拇指和中指将两端捏合,一个挨一个放在筚子上,外圆中空,形如坐佛,捏完后上笼蒸熟,晾凉,装在瓦器中备用。

它的做法是取面粉一斤,用175克植物油和成油酥面,用溶入适量碱面的四季水揉和,再加适量酵面、食盐和十全大料面,揉成面团,让其饧一会儿。这个过程便是各种物质相互融合,相互化合的过程。没有这个充分融合、化合的过程,就很难做出香酥可口的成品。

饧好之后,将面团再次揉搓,揪成四个等量的面团。将小面团擀成圆饼,先放在鏊上烙,之后十字切两刀,成为四个相等的扇形饼。这时,将扇形饼放入上下皆有炭火的烤炉,烤至饼两面鼓起,呈金黄色时即告成熟。

油酥角入口外脆内酥,咀嚼时松酥可口,特别为老年人所喜食。且经烙烤,其中的水分多已散失,所以也耐存放,乡下人进城时,许多人都要给父母买几个,让父母享一下口福。

做油酥角由于费油费事,做好并不容易,且成本较高,食用人群又不广泛,所以过去卖烙饼的人不少,做油酥角的人却不多。较有名气的是北关草市街口一位姓李的师傅,他做的油酥角质量高,名气大,每天都是供不应求。现在长长的一条金城大街,做油酥角的也只有两三家了。

关于油酥角,以前还流传一个故事。说是以前在韩城古城做生意的,多是山西人。其中一位掌柜的年纪老了,还乡赋闲,生意便由儿子接班打理。儿子问父亲:“您老在韩城待了半辈子,你最爱吃韩城什么东西,我回来时给你捎些。”父亲答道:“我最爱吃韩城的油酥角,你每次回来都要带,不能忘了。”儿子于是遵照父亲的叮嘱,每次回家都捎带不误。不料有一次,竟空手而归。父问其故,儿子说,这次回来不太顺当。上船后风急浪大,行船一度偏离航线,摊住了(即搁浅了),于是只好在船上等机会,这样就耽搁了一天。一天下来,肚子饿得没办法,只好把给您老带的油酥角吃了。父亲听完之后说,从韩城到咱家,虽只隔一条黄河,可是隔山不算远,隔河不算近,你每次回家都要坐船,说不定哪回会发生意外。万一不能按时回家,肚子饿了怎么办?油酥角酥耐存放,吃起来油香,吃后顶饱,我让你带油酥角,就是为了预防不测,这下你该明白了我的用意吧!儿子这时方恍然大悟,才知道老爸的良苦用心。

韩城多山,故牧业自古便成为当地经济的重要组成部分。司马迁在其《自序》中说“迁生龙门,耕牧河山之阳”便是明证。但牧什么?从当地的地理特点、经济特点看,无非是牛、羊,但牛在旧时为农家重要的生产资料,除老弱病残者外,历代政府皆禁宰牛,因为这个原因,牧牛业不会形成气候,而羊为肉食动物,必然成为发展牧业的主要品种。清光绪三十二年(1906)韩城知县张瑞玑主编的《韩城县乡土志》载,每年韩城出口到国外的羊皮价值白银约二千两,羊毛价值白银约七百两,成为韩城重要的出境物资之一,也成为韩城唯一的出口物资。由此可见韩城养羊的数目之巨,质量之高。

因了这个物质基础,羊肉食品自然成为韩城又一种具有地方特色的食品。有人把韩人喜食羊肉称为元代蒙古人之遗俗,其论多少有些偏颇,同样曾为蒙古人统治过的南方渔民,为什么没有喜食羊肉的遗俗呢?一方水土养一方人,才是真理!

韩城人对羊肉的吃法,也很有特点,大体分两种:一是吃肉喝汤,当地叫“吃羊肉”,一是吃羊肉饸饹。

羊肉

就是羊肉泡馍。它的做法、吃法与西安等地的羊肉泡馍有很大区别。它的做法是,把洗净的羊肉放在清水中浸泡,以拔尽肉中血渍,晚上置于大锅中先用大火煮,后用文火焖,第二天一早,盛碗原汁汤,放几片肉,调点大料水,泡上自家晒好的干馍片,再不放任何调料,就叫吃“甜羊肉”;若调入点盐、醋、辣椒,就叫“酸羊肉”。“羊肉”是韩城人的早餐食品。清早起来吃羊肉,是韩城人特有的食俗,所以,过去吃羊肉讲究要早,及至太阳出来再去吃羊肉,锅里已空空无也了。

由于历史悠久,美食家自然能品出个优劣。他们说,买羊,最好买上峪口的羊,由于当地水质的原因,这里的羊肉不膻。论制作,还数新农村官道上的羊肉口味最醇。因为加工羊肉看似简单,实则不然,它要求汤白而不膻,肉熟而不烂,没有精湛的技术和上好的调料,是难以达到这个标准的。